○歯科医療(その3)について 総ー4 (31 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00232.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第573回 12/15)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

総-2

5. 11.17

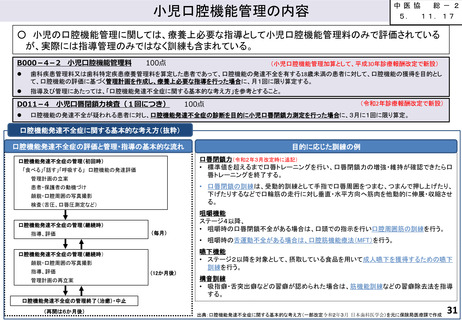

小児口腔機能管理の内容

○ 小児の口腔機能管理に関しては、療養上必要な指導として小児口腔機能管理料のみで評価されている

が、実際には指導管理のみではなく訓練も含まれている。

B000-4-2 小児口腔機能管理料

100点

(小児口腔機能管理加算として、平成30年診療報酬改定で新設)

⚫

歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、口腔機能の発達不全を有する18歳未満の患者に対して、口腔機能の獲得を目的とし

て、口腔機能の評価に基づく管理計画を作成し、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

⚫

指導及び管理にあたっては、「口腔機能発達不全症に関する基本的な考え方」を参考とすること。

D011-4 小児口唇閉鎖力検査(1回につき)

⚫

100点

(令和2年診療報酬改定で新設)

口腔機能の発達不全が疑われる患者に対し、口腔機能発達不全症の診断を目的に小児口唇閉鎖力測定を行った場合に、3月に1回に限り算定。

口腔機能発達不全症に関する基本的な考え方(抜粋)

口腔機能発達不全症の評価と管理・指導の基本的な流れ

口唇閉鎖力(令和2年3月改定時に追記)

• 標準値を超えるまで口唇トレーニングを行い、口唇閉鎖力の増強・維持が確認できたら口

唇トレーニングを終了する。

口腔機能発達不全症の管理(初回時)

「食べる」「話す」「呼吸する」 口腔機能の発達評価

管理計画の立案

• 口唇閉鎖の訓練は、受動的訓練として手指で口唇周囲をつまむ、つまんで押し上げたり、

下げたりするなどで口輪筋の走行に対し垂直・水平方向へ筋肉を他動的に伸展・収縮させ

る。

患者・保護者の動機づけ

顔貌・口腔周囲の写真撮影

検査(舌圧、口唇圧測定など)

口腔機能発達不全症の管理(継続時)

指導、評価

目的に応じた訓練の例

(毎月)

咀嚼機能

ステージ4以降、

• 咀嚼時の口唇閉鎖不全がある場合は、口頭での指示を行い口腔周囲筋の訓練を行う。

• 咀嚼時の舌運動不全がある場合は、口腔筋機能療法(MFT)を行う。

口腔機能発達不全症の管理(継続時)

顔貌・口腔周囲の写真撮影

指導、評価

管理計画の再立案

(12か月後)

嚥下機能

• ステージ2以降を対象として、摂取している食品を用いて成人嚥下を獲得するための嚥下

訓練を行う。

構音訓練

• 吸指癖・舌突出癖などの習癖が認められた場合は、筋機能訓練などの習癖除去法を指導

する。

口腔機能発達不全症の管理終了(治癒)・中止

(再開は6か月後)

出典:口腔機能発達不全症に関する基本的な考え方(一部改定令和2年3月 日本歯科医学会)を元に保険局医療課で作成

31