参考資料1 第41回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料(第138回障害者部会参考資料5)[7.7MB] (119 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(論点3 参考資料④)

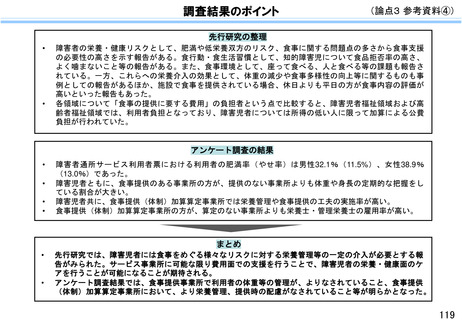

先行研究の整理

•

•

障害者の栄養・健康リスクとして、肥満や低栄養双方のリスク、食事に関する問題点の多さから食事支援

の必要性の高さを示す報告がある。食行動・食生活習慣として、知的障害児について食品拒否率の高さ、

よく噛まないこと等の報告がある。また、食事環境として、座って食べる、人と食べる等の課題も報告さ

れている。一方、これらへの栄養介入の効果として、体重の減少や食事多様性の向上等に関するものも事

例としての報告があるほか、施設で食事を提供されている場合、休日よりも平日の方が食事内容の評価が

高いといった報告もあった。

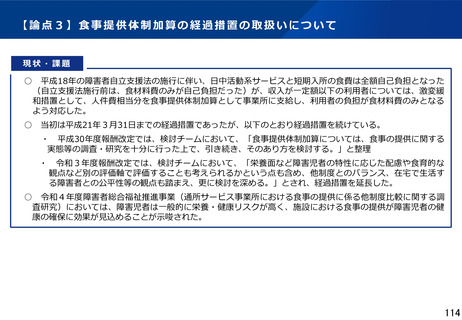

各領域について「食事の提供に要する費用」の負担者という点で比較すると、障害児者福祉領域および高

齢者福祉領域では、利用者負担となっており、障害児者については所得の低い人に限って加算による公費

負担が行われていた。

アンケート調査の結果

•

•

•

•

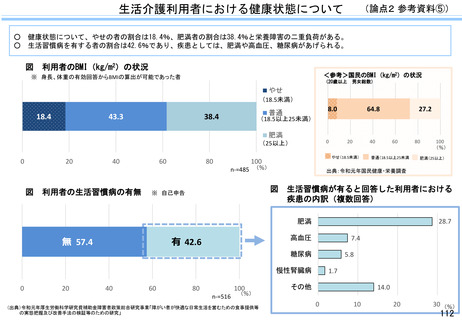

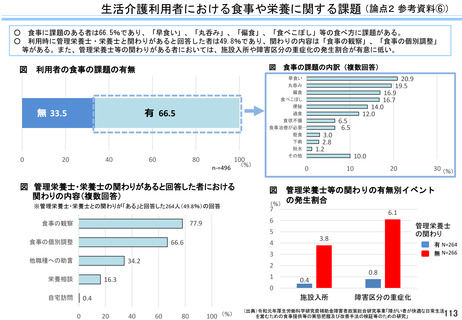

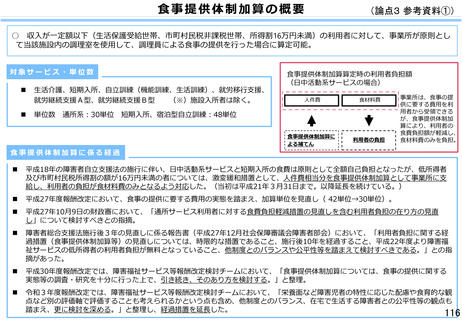

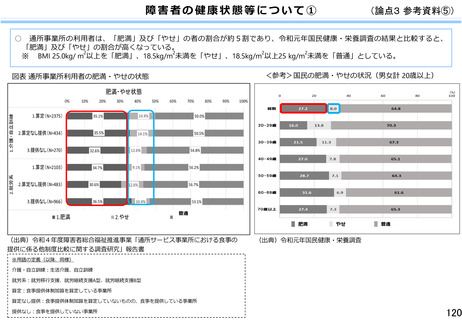

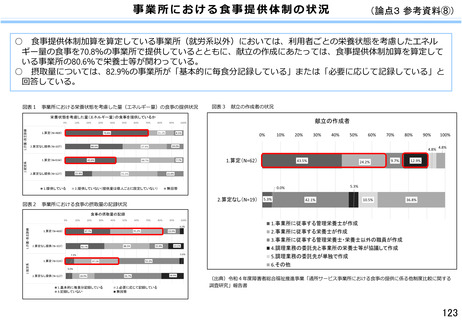

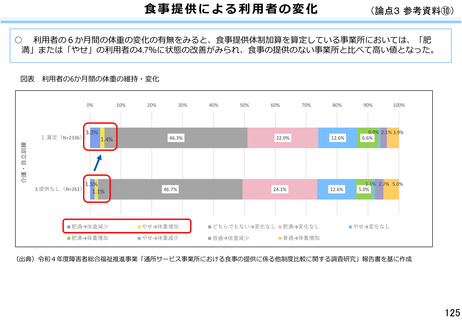

障害者通所サービス利用者票における利用者の肥満率(やせ率)は男性32.1%(11.5%)、女性38.9%

(13.0%)であった。

障害児者ともに、食事提供のある事業所の方が、提供のない事業所よりも体重や身長の定期的な把握をし

ている割合が大きい。

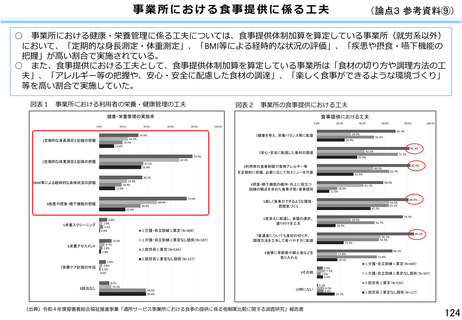

障害児者共に、食事提供(体制)加算算定事業所では栄養管理や食事提供の工夫の実施率が高い。

食事提供(体制)加算算定事業所の方が、算定のない事業所よりも栄養士・管理栄養士の雇用率が高い。

まとめ

•

•

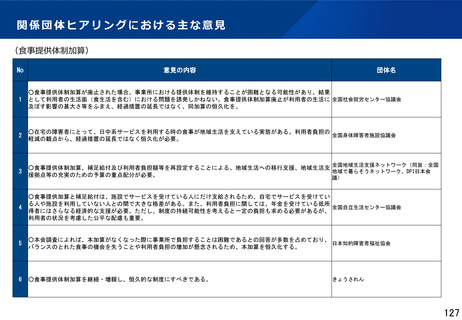

先行研究では、障害児者には食事をめぐる様々なリスクに対する栄養管理等の一定の介入が必要とする報

告がみられた。サービス事業所に可能な限り費用面での支援を行うことで、障害児者の栄養・健康面のケ

アを行うことが可能になることが期待される。

アンケート調査結果では、食事提供事業所で利用者の体重等の管理が、よりなされていること、食事提供

(体制)加算算定事業所において、より栄養管理、提供時の配慮がなされていること等が明らかとなった。

119