・資料No1-1~1-5_第十八改正日本薬局方第一追補(案) (20 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000174942_00007.html |

| 出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 日本薬局方部会(令和4年度第1回 7/26)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第十八改正日本薬局方第一追補

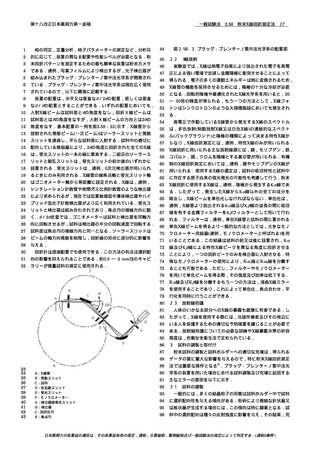

料の(d,Inorm)表と比較対照することができる.

1

全な無配向な試料で予測される反射に比べ,ある場合には強く,

55

2

ある場合には弱く観察される.幾つかの手法が微結晶の配向の

56

3

ランダム化(結果として選択配向が最小になる)のために用いら

57

付近から少なくとも30°までの2 の範囲で回折パターンを記録

4

れるが,最良で最も簡便な方法は,粒子径を小さくすることで

58

するのが,通例,適切である.同一結晶形の試料と基準となる

5

ある.微結晶の最適数は,回折装置の配置,必要な解像度及び

59

物質との間の2 回折角は,0.2°以内で一致すると期待される.

6

試料によるX線ビームの減衰の程度に依存する.相の同定であ

60

しかしながら,試料と基準となる物質間の相対的強度は選択配

7

れば,通例,50 μm程度の粒子径によって十分な結果が得られ

61

向効果のためかなり変動することがある.転移しやすい水和物

8

る.しかしながら,過度の粉砕(粒子径が約0.5 μm以下となる

62

や溶媒和物は,単位格子の大きさが変化することが知られてお

9

場合)は,線幅の広がりや下記のような,試料の性質の重大な

63

り,その場合回折パターン上,ピーク位置のシフトが生じる.

変化の原因となることがある.

64

これらの物質では,0.2°を超える2 位置のシフトが予期される

65

ことから,0.2°以内というピーク位置の許容幅は適用しない.

10

Cu

線を用いた多くの有機結晶の測定では,できるだけ0°

11

(ⅰ)

12

による試料の汚染

66

その他の無機塩類等の試料については,2 測定範囲を30°以上

13

(ⅱ) 結晶化度の低下

67

に拡大する必要がある.一般的には,単一相試料の粉末X線回

14

(ⅲ) 他の多形への固相転移

68

折データベースに収載されている,10本以上の強度の大きな

15

(ⅳ) 化学的分解

69

反射を測定すれば十分である.

16

(ⅴ) 内部応力の発現

70

17

(ⅵ) 固体反応

71

18

したがって,未粉砕試料の回折パターンと粉砕した粒子径の

72

(ⅰ) 結晶化していない物質,あるいは非晶質物質

19

小さい試料の回折パターンを比較することが望ましい.得られ

73

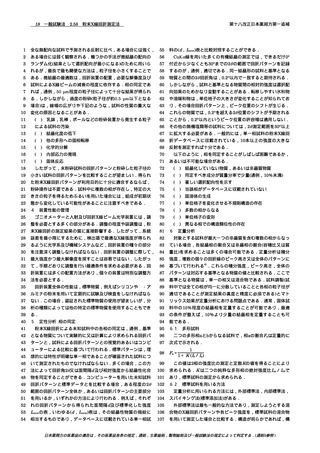

(ⅱ) 同定すべき成分が質量分率で少量(通例,10%未満)

20

た粉末X線回折パターンが利用目的に十分に適合するならば,

74

(ⅲ) 著しい選択配向性を示す

21

粉砕操作は不要である.試料中に複数の相が存在し,特定の大

75

(ⅳ) 当該相がデータベースに収載されていない

22

きさの粒子を得るためふるいを用いた場合には,組成が初期状

76

(ⅴ) 固溶体の生成

23

態から変化している可能性があることに注意すべきである.

77

(ⅵ) 単位格子を変化させる不規則構造の存在

24

4. 装置性能の管理

78

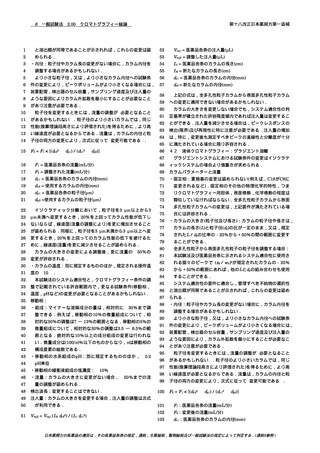

(ⅶ) 多数の相からなる

乳鉢,乳棒,ボールなどの粉砕装置から発生する粒子

以下のように,相を同定することがしばしば困難であるか,

あるいは不可能な場合がある.

25

ゴニオメーターと入射及び回折X線ビーム光学装置には,調

79

(ⅷ) 単位格子の変形

26

整を必要とする多くの部分がある.調整の程度や誤調整は,粉

80

(ⅸ) 異なる相での構造類似性の存在

27

末X線回折の測定結果の質に直接影響する.したがって,系統

81

28

誤差を最小限にするために,検出器で最適なX線強度が得られ

82

対象とする試料が最大一つの非晶質を含む複数の相からなっ

29

るように光学系及び機械システムなど,回折装置の種々の部分

83

ている場合,各結晶相の割合又は非晶相の割合(容積比又は質

30

を注意深く調整しなければならない.回折装置の調整に際して,

84

量比)を求めることは多くの場合可能である.定量分析は積分

31

最大強度かつ最大解像度を探すことは容易ではない.したがっ

85

強度,複数の個々の回折線のピーク高さ又は全体のパターンに

32

て,手順どおりに調整を行い最適条件を求める必要がある.回

86

基づいて行われる4).これらの積分強度,ピーク高さ,全体の

33

折装置には多くの配置方法があり,個々の装置は特別な調整方

87

パターンは対応する基準となる物質の値と比較される.ここで

34

法を必要とする.

88

基準となる物質は,単一の相又は混合物である.試料調製(試

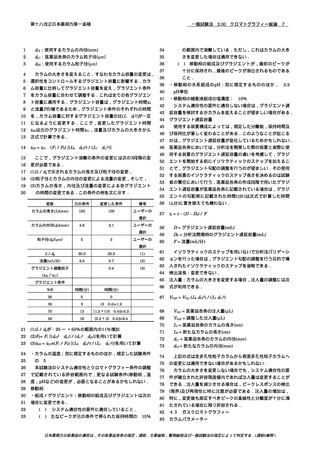

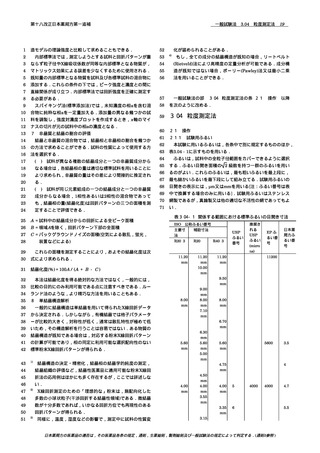

6. 定量分析

35

回折装置全体の性能は,標準物質,例えばシリコンやα−ア

89

料中では全ての相が均一に分散していることと各相の粒子径が

36

ルミナの粉末を用いて定期的に試験及び検査をしなければなら

90

適切であることが測定結果の真度と精度に必須である)とマト

37

ない.この場合,認証された標準物質の使用が望ましいが,分

91

リックス効果が定量分析における問題点である.通常,固体試

38

析の種類によっては他の特定の標準物質を使用することもでき

92

料中の10%程度の結晶相を定量することが可能であり,最適

39

る.

93

の条件が整えば,10%より少量の結晶相を定量することも可

40

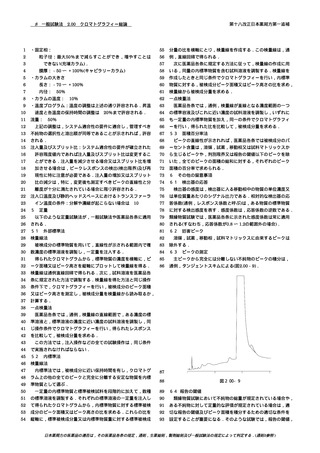

5. 定性分析(相の同定)

94

能である.

41

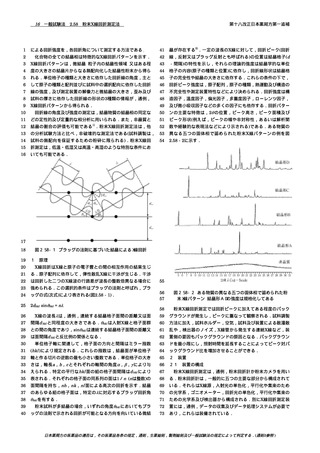

粉末X線回折による未知試料中の各相の同定は,通例,基準

95

6.1. 多形試料

42

となる物質について実験的に又は計算により求められる回折パ

96

43

ターンと,試料による回折パターンとの視覚的あるいはコンピ

97

次式で示される.

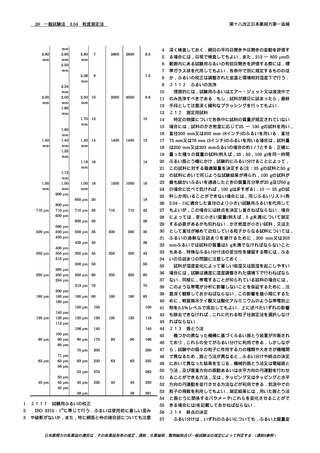

44

ューターによる比較に基づいて行われる.標準パターンは,理

45

想的には特性が明確な単一相であることが確認された試料につ

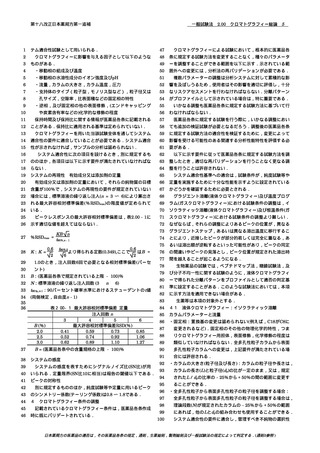

98

1

Fa=

1+ K (Ib/Ia)

46

いて測定されたものでなければならない.多くの場合,この方

99

この値は2相の強度比の測定と定数Kの値を得ることにより

47

法によって回折角2 又は面間隔d 及び相対強度から結晶性化合

100

求められる. K は二つの純粋な多形相の絶対強度比 Ioa/ Iobで

48

物を同定することができる.コンピューターを用いた未知試料

101

あり,標準試料の測定から求められる.

49

回折パターンと標準データとを比較する場合,ある程度の2

102

6.2. 標準試料を用いる方法

50

範囲の回折パターン全体か,あるいは回折パターンの主要部分

103

51

を用いるか,いずれかの方法により行われる.例えば,それぞ

104

52

れの回折パターンから得られた面間隔 d 及び標準化した強度

105

外部標準法は最も一般的な方法であり,測定しようとする混

53

Inormの表,いわゆる(d, Inorm)表は,その結晶性物質の指紋に

106

合物のX線回折パターンや各ピーク強度を,標準試料の混合物

54

相当するものであり,データベースに収載されている単一相試

107

を用いて測定した場合と比較する.構造が明らかであれば,構

二つの多形相aとbからなる試料で,相aの割合Faは定量的に

定量分析に用いられる方法には,外部標準法,内部標準法,

スパイキング法(標準添加法)がある.

日本薬局方の医薬品の適否は,その医薬品各条の規定,通則,生薬総則,製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する.(通則5参照 )