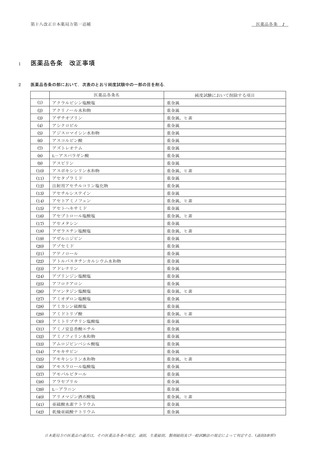

・資料No1-1~1-5_第十八改正日本薬局方第一追補(案) (11 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000174942_00007.html |

| 出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 日本薬局方部会(令和4年度第1回 7/26)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第十八改正日本薬局方第一追補

9 .

1

つまり,不純物量がその値を超えると報告が必要とされる限度

51

に対応する濃度の標準溶液を用いる方法,又は面積百分率法に

2

値は,一般に0.05%である.

52

より試験を行う.別に規定するもののほか,試料の異性体比は

53

面積百分率法により求める.

3

4

5

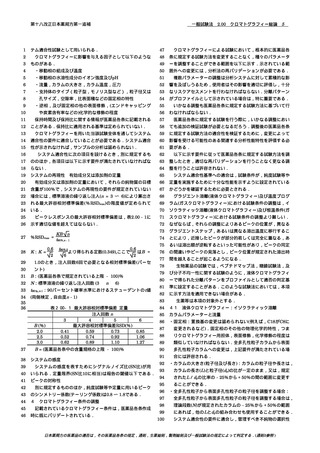

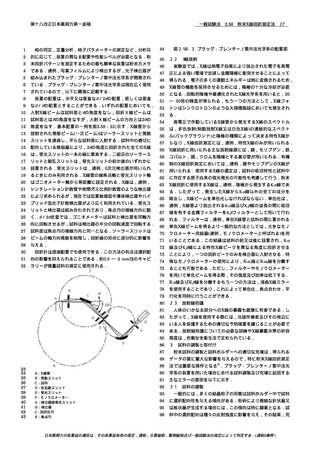

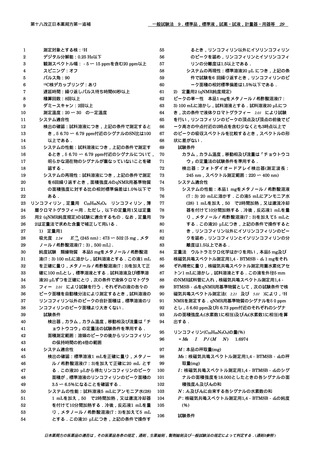

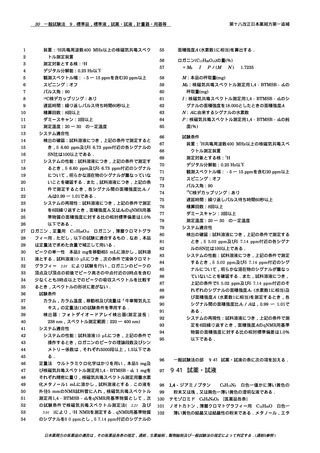

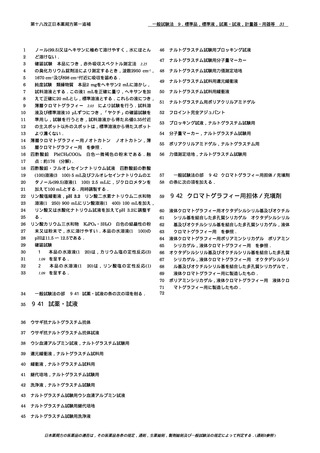

一般試験法の部

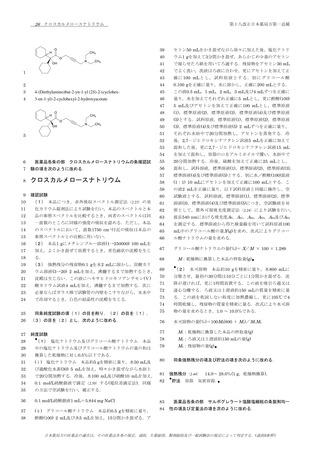

2.01 液体クロマトグラフィーの条を次の

ように改める.

2.01

液体クロマトグラフィー

6

液体クロマトグラフィーは,適当な固定相を用いて作られた

7

カラムに試料混合物を注入し,移動相として液体を用い,固定

8

相に対する保持力の差を利用してそれぞれの成分に分離し,分

9

析する方法であり,液体試料又は溶液にできる試料に適用でき,

10

物質の確認,純度の試験又は定量などに用いる.

11

1. 装置

12

通例,移動相送液用ポンプ,試料導入装置,カラム,検出器

13

及び記録装置からなり,必要に応じて移動相組成制御装置,カ

14

ラム恒温槽,反応試薬送液用ポンプ及び化学反応槽などを用い

15

る.ポンプは,カラム及び連結チューブなどの中に移動相及び

16

反応試薬を一定流量で送ることができるものである.試料導入

17

装置は,一定量の試料を再現性よく装置に導入するものである.

18

カラムは,一定の大きさにそろえた液体クロマトグラフィー用

19

充

塡

剤

を

内

面

が

平

滑

で

不

活

性

な

金

属

な

ど

の

管

に

均

一

に

充

塡

し

た

20

も

の

で

あ

る

.

な

お

,

充

塡

剤

の

代

わ

り

に

固

定

相

を

管

壁

に

保

持

さ

せ

21

たものを用いることができる.検出器は,試料の移動相とは異

22

なる性質を検出するもので,紫外又は可視吸光光度計,蛍光光

23

度計,示差屈折計,電気化学検出器,化学発光検出器,電気伝

24

導度検出器(導電率検出器)及び質量分析計などがあり,通例,

25

数μg以下の試料に対して濃度に比例した信号を出すものであ

26

る.記録装置は,検出器により得られる信号の強さを記録する

27

ものである.必要に応じて記録装置としてデータ処理装置を用

28

いてクロマトグラム,保持時間,又は成分定量値などを記録あ

29

るいは出力させることができる.移動相組成制御装置は,段階

30

的制御(ステップワイズ方式)と濃度勾配制御(グラジエント方

31

式)があり,移動相組成を制御できるものである.

32

2. 操作法

33

装置をあらかじめ調整した後,医薬品各条に規定する試験条

34

件の検出器,カラム,移動相を用い,移動相を規定の流量で流

35

し,カラムを規定の温度で平衡にした後,医薬品各条に規定す

36

る量の試料溶液又は標準溶液を試料導入装置を用いて試料導入

37

部より注入する.分離された成分を検出器により検出し,記録

38

装置を用いてクロマトグラムとして記録させる.分析される成

39

分が検出器で検出されるのに適した吸収,蛍光などの物性を持

40

たない場合には,適当な誘導体化を行い検出する.誘導体化は,

41

通例,プレカラム法又はポストカラム法による.

42

3. 確認及び純度の試験

43

本法を確認試験に用いる場合,試料の被検成分と標準被検成

44

分の保持時間が一致すること,又は試料に標準被検試料を添加

45

しても試料の被検成分のピークの形状が崩れないことを確認す

46

る.なお,被検成分の化学構造に関する知見が同時に得られる

47

検出器が用いられる場合,保持時間の一致に加えて,化学構造

48

に関する情報が一致することにより,より特異性の高い確認を

49

行うことができる.

50

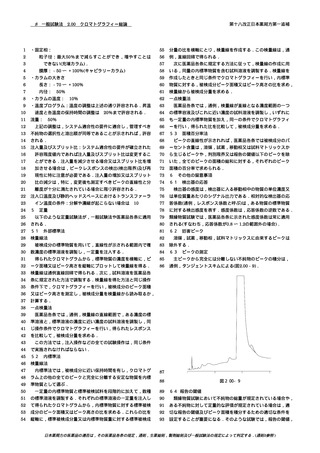

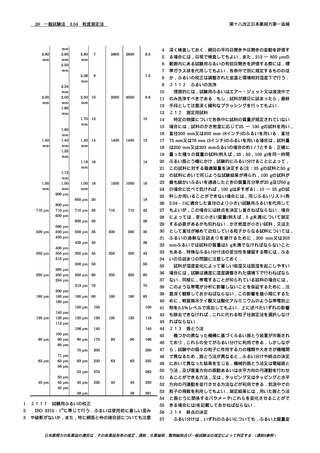

本法を純度試験に用いる場合,通例,試料中の混在物の限度

54

面積百分率法は,クロマトグラム上に得られた各成分のピー

55

ク面積の総和を100とし,それに対するそれぞれの成分のピー

56

ク面積の比から組成比を求める.ただし,正確な組成比を得る

57

ためには混在物の主成分に対する感度係数によるピーク面積の

58

補正を行う.

59

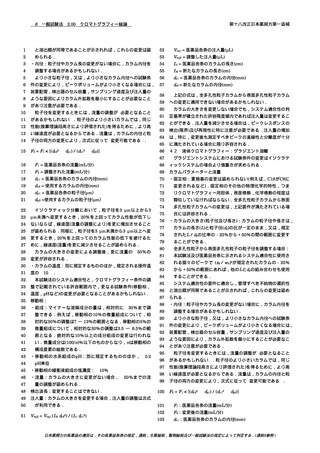

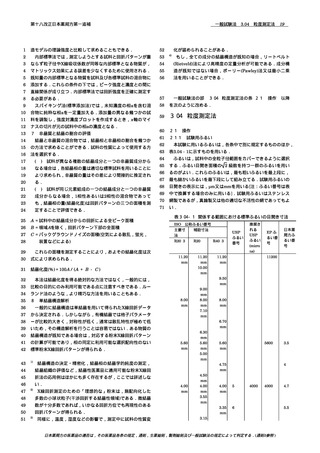

4. 定量

60

4.1. 内標準法

61

内標準法においては,一般に,被検成分になるべく近い保持

62

時間を持ち,いずれのピークとも完全に分離する安定な物質を

63

内標準物質として選ぶ.医薬品各条に規定する内標準物質の一

64

定量に対して標準被検試料を段階的に加えて数種の標準溶液を

65

調製する.この一定量ずつを注入して得られたクロマトグラム

66

から,内標準物質のピーク面積又はピーク高さに対する標準被

67

検成分のピーク面積又はピーク高さの比を求める.この比を縦

68

軸に,標準被検成分量,又は内標準物質量に対する標準被検成

69

分量の比を横軸にとり,検量線を作成する.この検量線は,通

70

例,原点を通る直線となる.次に医薬品各条に規定する方法で

71

同量の内標準物質を加えた試料溶液を調製し,検量線を作成し

72

たときと同一条件でクロマトグラムを記録させ,その内標準物

73

質のピーク面積又はピーク高さに対する被検成分のピーク面積

74

又はピーク高さの比を求め,検量線を用いて被検成分量を求め

75

る.

76

医薬品各条では,通例,上記の検量線が直線となる濃度範囲

77

に入る一つの標準溶液及びこれに近い濃度の試料溶液を調製し,

78

医薬品各条で規定するそれぞれの量につき,同一条件で液体ク

79

ロマトグラフィーを行い被検成分量を求める.

80

4.2. 絶対検量線法

81

標準被検試料を段階的にとり,標準溶液を調製し,この一定

82

量ずつを正確に,再現性よく注入する.得られたクロマトグラ

83

ムから縦軸に標準被検成分のピーク面積又はピーク高さ,横軸

84

に標準被検成分量をとり,検量線を作成する.この検量線は,

85

通例,原点を通る直線となる.次に医薬品各条に規定する方法

86

で試料溶液を調製する.次に検量線を作成したときと同一条件

87

でクロマトグラムを記録させ,被検成分のピーク面積又はピー

88

ク高さを測定し,検量線を用いて被検成分量を求める.

89

医薬品各条では,通例,上記の検量線が直線となる濃度範囲

90

に入る一つの標準溶液及びこれに近い濃度の試料溶液を調製し,

91

医薬品各条で規定するそれぞれの量につき,同一条件で液体ク

92

ロマトグラフィーを行い被検成分量を求める.この方法は,注

93

入操作など測定操作の全てを厳密に一定の条件に保って行う.

94

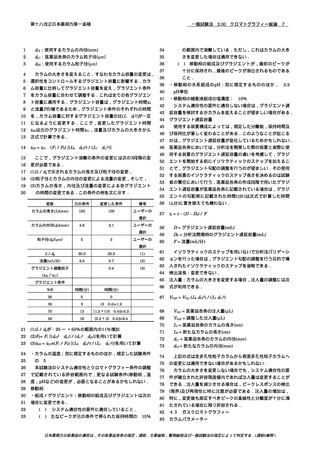

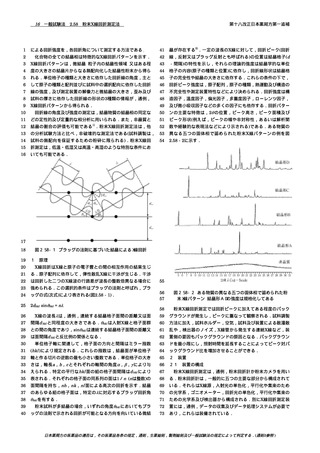

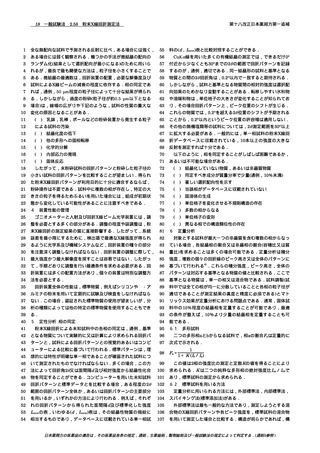

5. ピーク測定法

95

通例,次の方法を用いる.

96

5.1. ピーク高さ測定法

97

(ⅰ)

98

た垂線とピークの両裾を結ぶ接線(基線)との交点から頂点まで

99

の長さを測定する.

100

ピーク高さ法:ピークの頂点から記録紙の横軸へ下ろし

(ⅱ)

自動ピーク高さ法:検出器からの信号をデータ処理装

101

置を用いてピーク高さとして測定する.

102

5.2. ピーク面積測定法

103

104

(ⅰ)

半値幅法:ピーク高さの中点におけるピーク幅にピー

ク高さを乗じる.

日本薬局方の医薬品の適否は,その医薬品各条の規定,通則,生薬総則,製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する.(通則5参照 )