・資料No1-1~1-5_第十八改正日本薬局方第一追補(案) (15 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000174942_00007.html |

| 出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 日本薬局方部会(令和4年度第1回 7/26)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第十八改正日本薬局方第一追補

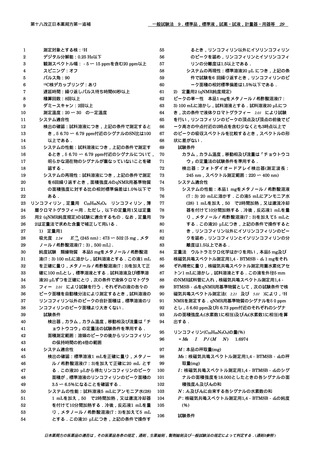

13 .

1

分光部は,分散素子を用いて必要とする波長の光を取り出す

53

本法は,粉体を含む固体試料,液体試料及び懸濁試料に適用

2

ためのものであり,スリット,ミラー,分散素子から構成され

54

される方法である.固体試料に適用する場合,試料厚さを調節

3

ている.測光部は,検出器及び増幅器で構成されている.検出

55

する必要があるが,通例,検出器の直線性とSN比が最良とな

4

器としては,半導体検出器のほか,光電子増倍管も用いられる.

56

る吸光度で0.1 〜 2 (透過率で79 〜 1%)となるように調節する.

5

半導体検出器による検出方法としては,通例,単一素子による

57

なお,粉体試料に適用する場合,粉体の粒度に応じて適切な層

6

検出が行われるが,複数の素子を用いたアレイ型検出器が用い

58

長を持つセルを選択する必要がある.

7

られることもあり,これにより複数波長(又は波数)の光の同時

8

検出が可能となる.信号処理部では,増幅器の出力信号から測

59

3. スペクトルに影響を与える要因

9

定に必要な信号を分離し,出力する.信号処理方式にはアナロ

10

グ処理及びデジタル処理がある.

11

1.2. フーリエ変換近赤外分光光度計

12

13

装置の構成は,分光測光部及び信号処理部を除き,基本的に

1.1.の分散型装置の構成と同様である.

14

分光測光部は,干渉計,サンプリング信号発生器,検出器,

15

増幅器,A/D変換器などで構成される.信号処理部について

16

は,分散型装置で要求される機能に加え,得られた干渉波形

17

(インターフェログラム)をフーリエ変換により吸収スペクトル

18

へ読み替える機能が付与されている.

19

2. 測定法

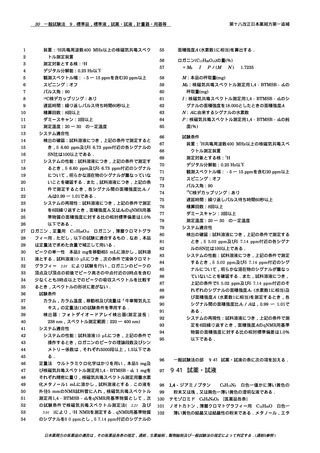

60

近赤外吸収スペクトル測定法を適用しようとするとき,特に

61

定量的な分析においては,スペクトルに影響を与える要因とし

62

て,以下の事項に留意する必要がある.

63

(ⅰ)

測定条件:試料温度が数℃違うとスペクトルに有意な

64

変化(例えば,波長シフト)を生ずることがある.特に試料が水

65

分を含む場合,注意する必要がある.また,試料中の水分又は

66

残留溶媒及び測定環境中の水分(湿度)も近赤外領域の吸収帯に

67

有意な影響を与える可能性がある.

68

試料の厚さは,スペクトル変化の要因であり,一定の厚さに

69

管理する必要がある.さらに,固体又は粉体試料の測定におい

70

て

は

,

試

料

の

充

塡

状

態

が

ス

ペ

ク

ト

ル

に

影

響

を

与

え

る

可

能

性

が

あ

71

る

た

め

,

試

料

の

セ

ル

へ

の

充

塡

に

あたっては,一定量を一定手順

に

よ

り

充

塡

す

る

よ

う

注

意

す

る

必

要

が

あ

る

.

20

近赤外吸収スペクトル測定法には透過法,拡散反射法及び透

72

21

過反射法の3種の測定法がある.測定法の選択は,試料の形状

73

22

及び用途に依存し,例えば,粉体を含む固体試料には透過法又

74

物理的又は光学的性質に変化が生じる可能性があるため,検量

23

は拡散反射法が,液体試料には透過法又は透過反射法が用いら

75

線作成の際には,試験室でのオフライン測定とするか,又は製

24

れる.装置の測定モードなどを選択し,設定する.

76

造工程でのオンライン(又はインライン)測定とするかなど,測

25

2.1. 透過法

77

定までの時間経過を十分に考慮して検量線用試料を調製するな

78

どの注意が必要である.

26

27

透過法では,光源からの光が試料を通過する際の入射光強度

の減衰の度合いを透過率T (%)又は吸光度Aとして表す.

79

試料は,サンプリング後の時間経過又は保存に伴って化学的,

(ⅱ)

試料特性:物理的,化学的又は光学的に不均一な試料

28

本法は,液体又は溶液試料に適用される方法であり,石英ガ

80

の場合,比較的大きな光束(beam size)を用いるか,複数試料

29

ラスセル,フローセルなどに注入し,層長1 〜 5 mm程度で測

81

又は同一試料の複数点を測定するか,又は粉砕するなどして,

30

定する.また,粉体を含む固体試料に対しても適用可能であり,

82

試料の平均化を図る必要がある.また,粉末試料では,粒径,

31

拡散透過法ともよばれる.この場合,試料の粒度,表面状態な

83

充

塡

の

度

合

い

,

表

面

の

粗

さ

な

ど

も

ス

ペ

ク

ト

ル

に

影

響

を

与

え

る

.

32

どにより透過光強度は変化することから,適切な層長の選択が

84

結晶構造の変化(結晶多形)もスペクトルに影響を与えるため,

33

重要となる.

85

複数の結晶形が存在する場合,検量線用の標準的な試料につい

34

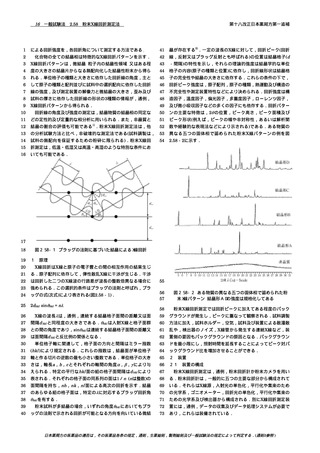

2.2. 拡散反射法

86

ても分析対象となる試料と同様な多形分布を持つように注意す

87

る必要がある.

88

4. 装置性能の管理

89

4.1. 波長(又は波数)の正確さ

35

拡散反射法では,試料から広い立体角範囲に放射する反射光

36

強度Iと対照となる物質表面からの反射光強度I rとの比を反射

37

率R (%)として表す.近赤外線は,粉体を含む固体試料中,数

38

mmの深さまで侵入し,その過程で透過,屈折,反射,散乱を

39

繰り返し,拡散するが,この拡散光の一部は再び試料表面から

40

放射され,検出器に捕捉される.通例,反射率の逆数の対数を

41

波長(又は波数)に対してプロットすることにより,拡散反射吸

42

光度(Ar)のスペクトルが得られる.

43

本法は,粉体を含む固体試料に適用される方法であり,測定

44

に際して,プローブなどの拡散反射装置が必要となる.

45

2.3. 透過反射法

46

透過反射法は,透過法と反射法を組み合わせたものである.

*

47

透過反射率T

48

過した光を再反射させる.光路長は試料厚さの2倍にする.一

49

方,対照光は,鏡面で反射して検出器に入る反射光を用いる.

50

ただし,本法を懸濁試料に適用する場合,ミラーの代わりに拡

51

散反射する粗面を持つ金属板又はセラミック反射板などが用い

52

られる.

(%)を測定する場合,ミラーを用いて試料を透

90

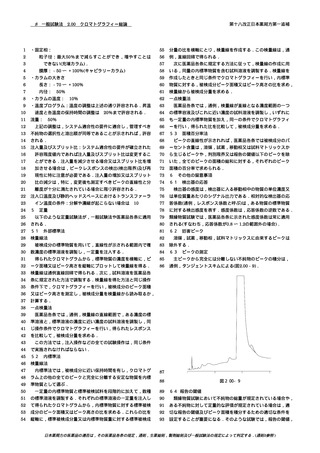

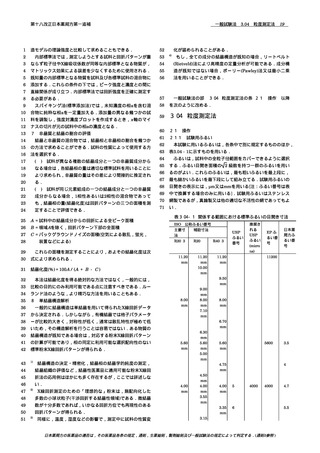

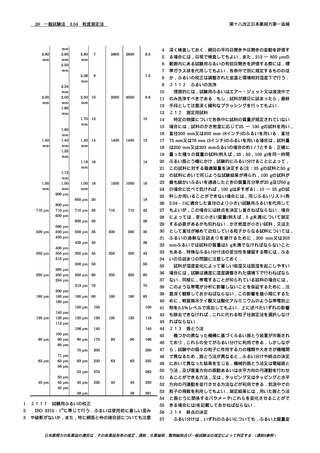

装置の波長(又は波数)の正確さは,吸収ピークの波長(又は波

91

数)が確定された適切な物質,例えば,ポリスチレン,希土類

92

酸化物の混合物(ジスプロシウム/ホルミウム/エルビウム

93

(1:1:1))又は水蒸気などの吸収ピークと装置の指示値との偏

94

りから求める.通例,次の3ピーク位置付近での許容差は下記

95

のとおりとする.ただし,適用する用途に応じて,適切な許容

96

差を設定することができる.

97

1200±1 nm (8300±8 cm-1)

98

1600±1 nm (6250±6 cm-1)

99

2000±1.5 nm (5000±4 cm-1)

100

ただし,基準として用いる物質により吸収ピークの位置が異

101

なるので,上記3ピークに最も近い波長(又は波数)位置の吸収

102

ピークを選んで適合性を評価する.例えば,希土類酸化物の混

103

合物は1261 nm (7930 cm-1),1681 nm (5949 cm-1),1971 nm

104

(5074 cm-1)に特徴的な吸収ピークを示す.

日本薬局方の医薬品の適否は,その医薬品各条の規定,通則,生薬総則,製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する.(通則5参照 )