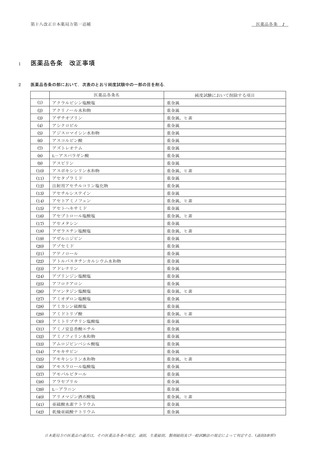

・資料No1-1~1-5_第十八改正日本薬局方第一追補(案) (14 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000174942_00007.html |

| 出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 日本薬局方部会(令和4年度第1回 7/26)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

1

2

3

4

5

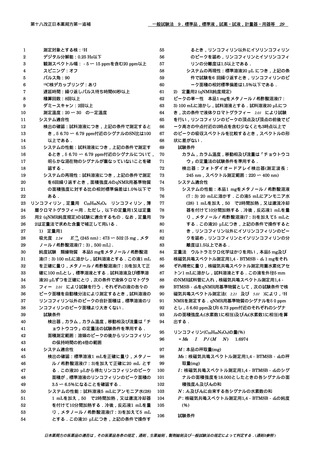

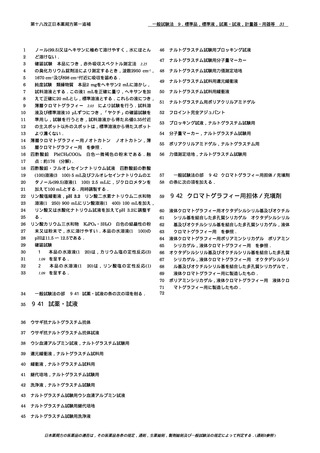

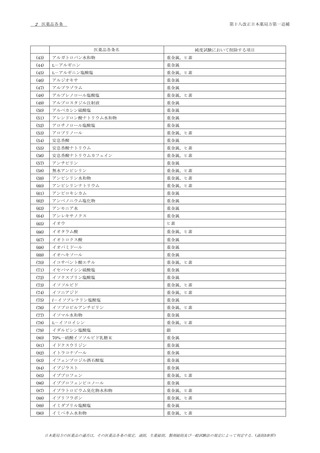

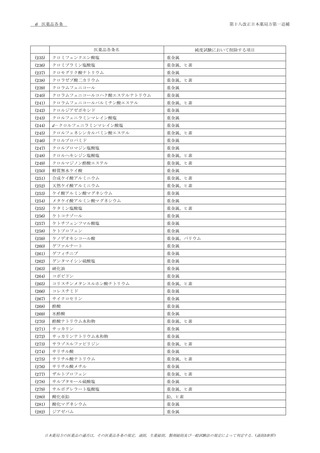

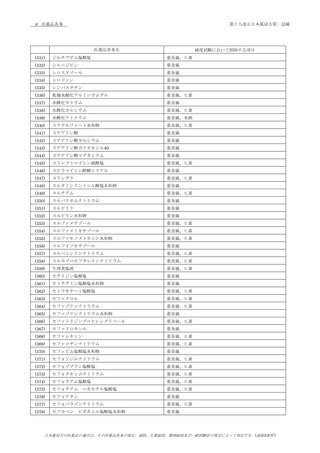

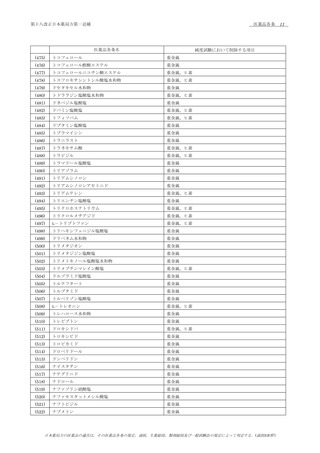

第十八改正日本薬局方第一追補

46

8. 用語

クロマトグラフィー総論〈2.00〉の定義に従う.

47

48

9. 注意

7

標準被検試料,内標準物質,試験に用いる試薬及び試液は測

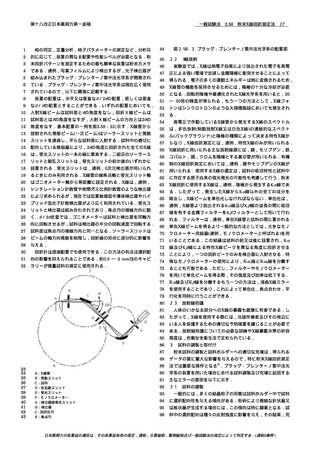

一般試験法の部

2.22

2.22 蛍光光度法の条を次のように改める.

蛍光光度法は,蛍光物質の溶液に特定波長域の励起光を

9

照射するとき,放射される蛍光の強度を測定する方法であ

11

る.この方法はリン光物質にも適用される.

蛍光強度F は ,希薄溶液では,溶液中の蛍光物質の濃度c

12

及び層長l に比例する.

13

F =kI0φεcl

14

k:比例定数

15

I0:励起光の強さ

16

φ:蛍光量子収率又はリン光量子収率

17

蛍光量子収率又はリン光量子収率

蛍光量子又はリン光量子の数

吸収した光量子の数

18

19

20

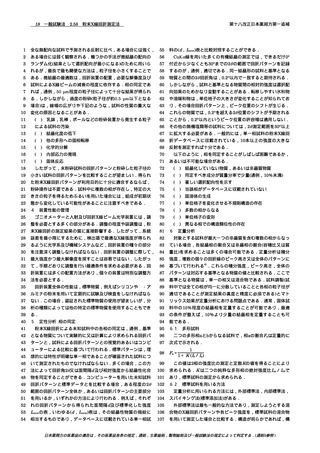

一般試験法の部 2.26 ラマンスペクトル測定法の次に次の

50

二条を加える.

51

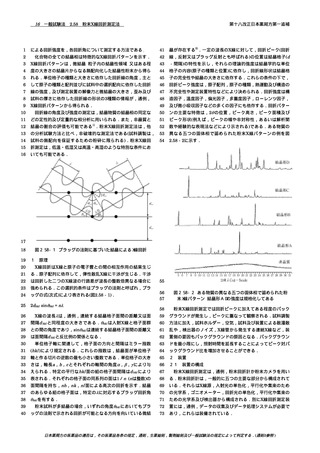

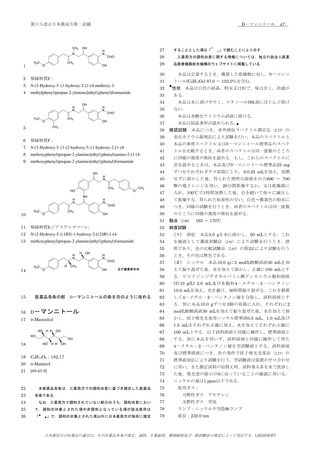

2.27

近赤外吸収スペクトル測定法

蛍光光度法

8

10

蛍光強度は溶液の濃度,温度,pH,溶媒又は試薬の種類及

びそれらの純度などによって影響されることが多い.

定の妨げとなる物質を含まないものを用いる.

49

6

3. 注意

=

ε:励起光の波長におけるモル吸光係数

1. 装置

52

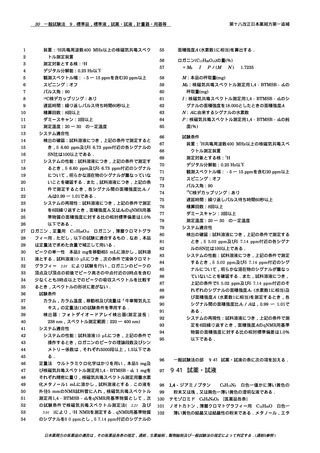

近赤外吸収スペクトル測定法は,試料による近赤外領域にお

53

ける光の吸収スペクトルを測定し,その解析を行うことにより,

54

物質の定性的又は定量的評価を行うための分光学的方法の一つ

55

である.

56

近赤外線は,可視光線と赤外線の間にあって,通例,750 〜

57

2500 nm (13333 〜 4000 cm-1)の波長(又は波数)範囲の光を指

58

す.近赤外線の吸収は,主として赤外領域 2500 〜 25000 nm

59

(4000 〜 400 cm-1)における基準振動の倍音又は結合音による

60

振動によって生じ,特に水素原子が関与するO−H,N−H,C

61

−H,S−Hによる吸収が主である.

62

近赤外域における吸収は,赤外域における基準振動による吸

63

収よりもはるかに弱い.また,近赤外線は,可視光線と比較し

64

て長波長であることから,光は粉体を含む固体試料中,数mm

65

の深さまで侵入することができる.この過程で吸収される光の

66

スペクトル変化(透過光又は反射光)より,試料に関わる物理的

67

及び化学的知見が得られることから,本法は,非破壊分析法と

68

しても広く活用されている.

通例,分光蛍光光度計を用いる.

69

近赤外吸収スペクトル測定法は,既存の確立された分析法に

22

光源としてはキセノンランプ,レーザー,アルカリハライド

70

代えて,迅速かつ非破壊的な分析法として用いられるものであ

23

ランプなど励起光を安定に放射するものを用いる.蛍光測定に

71

り,この分析法を品質評価試験法として管理に用いる場合,既

24

は,通例,層長1 cm×1 cmの四面透明で無蛍光の石英製セル

72

存の分析法を基準として比較試験を行うことにより,その同等

を用いる.

73

性を確認しておく必要がある.

2. 操作法

74

本法を応用し,原薬及び製剤中の有効成分,添加剤又は水分

21

25

26

27

励起スペクトルは,分光蛍光光度計の蛍光波長を適切な波長

75

について,定性的又は定量的評価を行うことができる.また,

28

に固定しておき,励起波長を変化させて試料溶液の蛍光強度を

76

結晶形,結晶化度,粒子径などの物理的状態の評価に用いるこ

測定し,励起波長と蛍光強度との関係を示す曲線を描くことに

77

ともできる.さらに光ファイバーを用いることにより,装置本

よって得られる.また,蛍光スペクトルは,適切な波長に固定

78

体から離れた場所にある試料について,サンプリングを行うこ

31

した励起光を蛍光物質の希薄溶液に照射して得られる蛍光を,

79

となくスペクトル測定が可能であることから,医薬品の製造工

32

少しずつ異なった波長で測定し,波長と蛍光強度との関係を示

80

程管理をオンライン(又はインライン)で行うための有力な手段

33

す曲線を描くことによって得られる.必要ならば,装置の分光

81

としても活用することができる.

34

特性を加味したスペクトルの補正を行う.

82

1. 装置

29

30

35

蛍光強度は,通例,蛍光物質の励起及び蛍光スペクトルの極

36

83

大波長付近において測定するが,蛍光強度は僅かな条件の変化

37

84

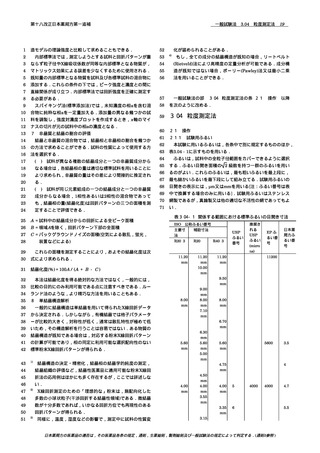

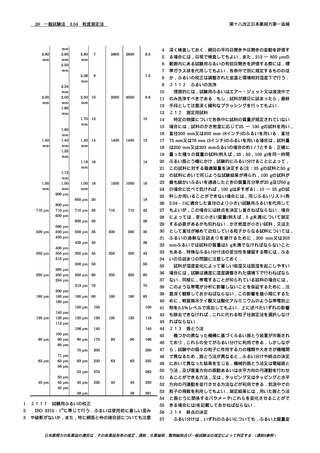

びフーリエ変換近赤外分光光度計がある.

に影響されるので比較となる標準の溶液を用いる.

85

1.1. 分散型近赤外分光光度計

38

別に規定するもののほか,医薬品各条に規定する方法で調製

39

した標準溶液及び試料溶液並びに対照溶液につき,次の操作を

40

41

42

光路に置き,蛍光強度が60 〜 80%目盛りを示すように調整す

43

る.次に,試料溶液及び対照溶液の蛍光強度(%目盛り)を同じ

44

45

近赤外分光光度計には,主として分散型近赤外分光光度計及

86

装置は,光源部,試料部,分光部,測光部,信号処理部,デ

87

ータ処理部及び表示・記録・出力部より構成されている.光源

行う.励起波長及び蛍光波長を規定する測定波長に固定し,次

88

には,ハロゲンランプ,タングステンランプ,発光ダイオード

にゼロ点を合わせた後,標準溶液を入れた石英セルを試料室の

89

など,近赤外線を高輝度かつ安定に放射するものが用いられる.

90

試料部は,試料セル及び試料ホルダーより構成される.光ファ

91

イバー及びコリメーターなどより構成される光ファイバー部を

条件で測定する.波長幅は,特に規定するもののほか適当に定

92

有する装置においては,分光光度計本体から離れた場所に設置

める.

93

された試料部に光を伝送する機能が付与されている.光ファイ

94

バーの材質としては,通例,石英が用いられる.

日本薬局方の医薬品の適否は,その医薬品各条の規定,通則,生薬総則,製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する.(通則5参照 )