・資料No1-1~1-5_第十八改正日本薬局方第一追補(案) (16 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000174942_00007.html |

| 出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 日本薬局方部会(令和4年度第1回 7/26)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

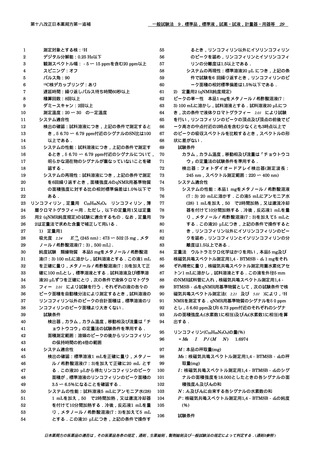

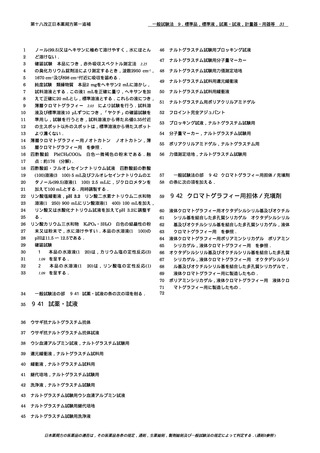

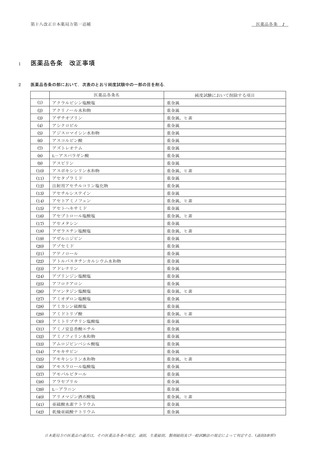

第十八改正日本薬局方第一追補

1

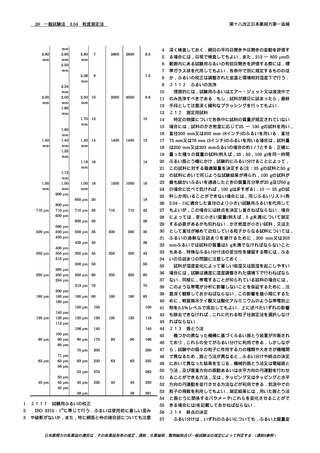

波数分解能の高いフーリエ変換分光光度計では1368.6 nm

54

成分に特徴的な波長(又は波数)でのピーク高さをモニタリング

2

cm-1)の水蒸気の吸収ピークを用いることができる.

55

の指標とすることにより,原薬又は製剤の製造工程管理に利用

56

することもできる.

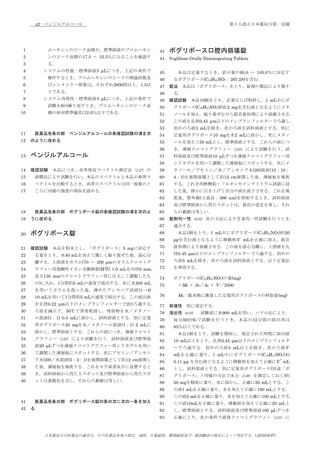

5.2. 定量分析

3

(7306.7

なお,妥当性が確認できれば,ほかの物質を基準として用い

4

ることもできる.

57

5

4.2. 分光学的直線性

58

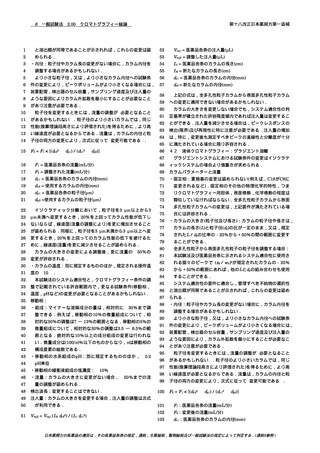

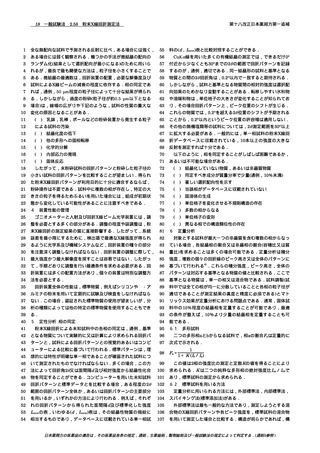

定量分析は,通例,試料群のスペクトルと既存の確立された

6

59

分析法によって求められた分析値との関係から,ケモメトリッ

7

doped polymer standards)など適当な標準板を用いて分光学的

60

クスの手法を用いて,定量モデルを求め,換算方程式によって,

8

直線性の評価を行うことができる.ただし,直線性の確認のた

61

測定試料中の各成分濃度や物性値を算出する.定量モデルを求

9

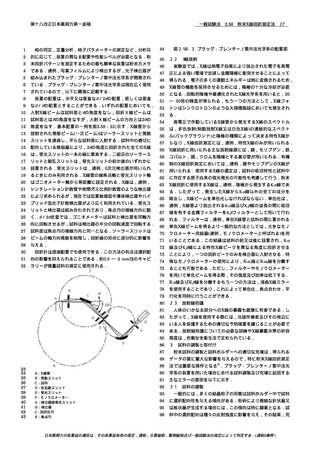

めには,反射率10 〜 90%の範囲内の少なくとも4濃度レベル

62

めるためのケモメトリックスの手法には,重回帰分析法及び

10

の標準板を用いる必要がある.また,吸光度1.0以上での測定

63

PLS (Partial least squares)回帰分析法などがある.

11

が想定される場合,反射率2%又は5%の標準板のいずれか又

64

12

は両標準板を追加する必要がある.

65

いて,ある特定波長(又は波数)における吸光度又はこれに比例

異なる濃度で炭素を含浸させた板状のポリマー(Carbon-

試料の組成が単純な場合,濃度既知の検量線作成用試料を用

13

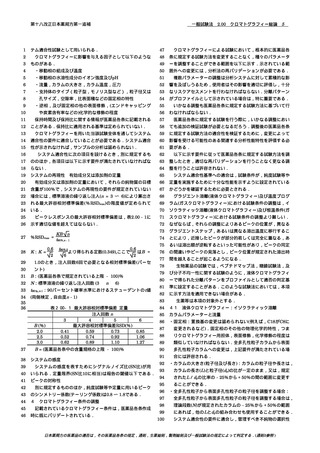

これらの標準板につき,波長1200 nm (8300 cm-1),1600

66

するパラメーターと濃度との関係をプロットして検量線とし,

14

nm (6250 cm-1)及び2000 nm (5000 cm-1)付近の位置における

67

これを用いて試料中の分析対象成分の濃度を算出できることも

15

吸光度を測定し,この値をそれぞれの標準板に付与されている

68

ある(検量線法).

16

各波長(又は波数)での吸光度に対してプロットするとき,得ら

17

れる直線の勾配は,通例,1.00±0.05 ,縦軸切片は0.00±

18

0.05の範囲内にあることを確認する.ただし,適用する用途に

69

2.28

19

応じて,適切な許容差を設定することができる.

20

5. 定性又は定量分析への応用

21

近赤外吸収スペクトルの解析法としては,通常,ケモメトリ

22

ックスの手法を用いて解析を行うが,検量線法などの一般的な

23

分光学的手法が適用可能であればこれを用いてもよい.ケモメ

24

トリックスは,通例,化学データを数量化し,情報化するため

25

の数学的手法及び統計学的手法を指すが,近赤外吸収スペクト

26

ル測定法におけるケモメトリックスとしては,種々の多変量解

27

析法が用いられ,目的に合わせて選択する.また,ケモメトリ

28

ックスの手法を用いて分析法を確立しようとする場合,近赤外

29

吸収スペクトルの特徴を強調すること及びスペクトルの複雑さ

30

や吸収バンドの重なりの影響を減ずるために,スペクトルの一

31

次若しくは二次微分処理又は正規化(Normalization)などの数

32

学的前処理を行うことは,重要な手順の一つとなる.

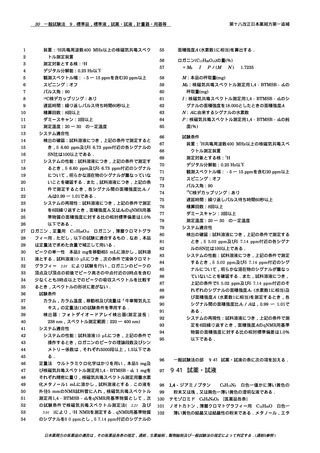

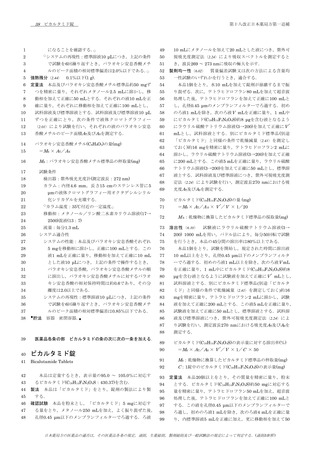

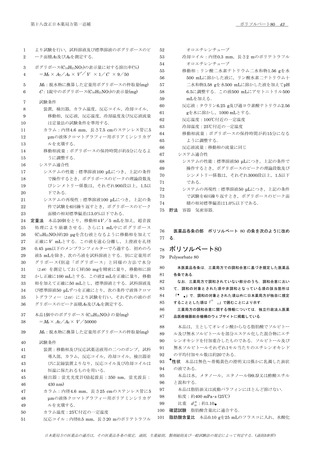

円偏光二色性測定法

70

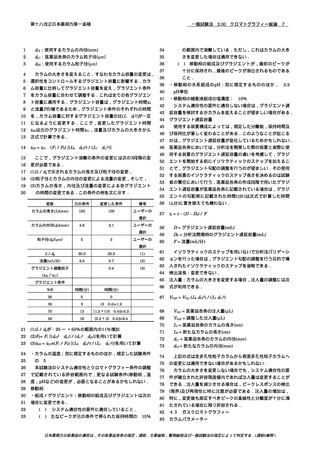

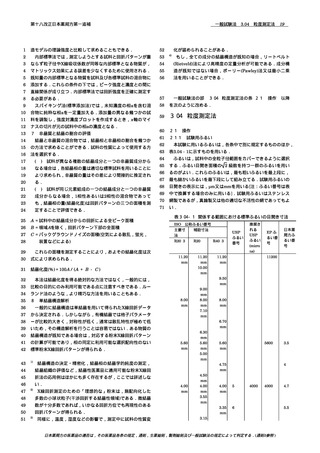

円偏光二色性測定法は,光学活性な化合物の光の吸収波長領

71

域において,左右円偏光の吸収度合いが異なる現象(円偏光二

72

色性)を利用して,光学活性物質の構造解析,構造確認,鏡像

73

異性体やジアステレオマーとの識別などに用いられる方法であ

74

る.

75

本法では,円偏光二色性は,以下のように左右円偏光の吸光

76

度の差として実測される.

77

ΔA = A L − A R

78

ΔA=左右円偏光の吸光度の差

79

AL=左円偏光に対する吸光度

80

AR=右円偏光に対する吸光度

81

また,左右円偏光に対するモル吸光係数の差をモル円二色性

33

近赤外吸収スペクトル測定法では,確立された後の分析法の

34

性能を維持管理することが重要であり,継続的かつ計画的な保

35

守点検作業が必要とされる.また,製造工程又は原料などの変

36

更及び装置の主要部品の交換などに伴う変更管理又は再バリデ

37

ーションの実施などに関する適切な評価手順が用意されている

84

∆ɛ

=モル円二色性[(mol/L)-1・cm-1]

38

か留意が必要である.

85

ɛ

L=左円偏光に対するモル吸光係数[(mol/L)-1・cm-1]

39

5.1. 定性分析

86

ɛ

R=右円偏光に対するモル吸光係数[(mol/L)-1・cm-1]

c=溶液中の光学活性物質の濃度(mol/L)

82

として以下のように表すことができる.

83

∆ɛ

=ɛ

L− ɛ

R =

∆A

c×l

40

分析対象となる各物質について,許容される範囲のロット間

87

41

変動を含んだリファレンスライブラリーを作成し,ケモメトリ

88

l=層長(cm)

42

ックスの手法を用いて分析法を確立した後,定性的評価を行う.

89

さらに,以下の単位も円偏光二色性を示す単位として使用す

43

標準スペクトルとの比較やバリデートされたケモメトリックス

90

ることができる.

44

ソフトウェアなどを用いた方法により,同一性を確認すること

45

ができる.また,吸収バンドによる同定を行うこともできる.

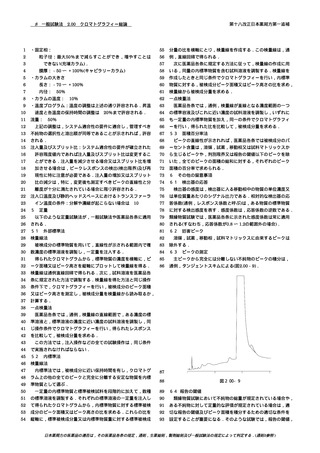

91

異方性因子(g factor):

92

∆ɛ

g=

ɛ

46

なお,多変量解析法としては波長相関法,残差平方和法,距

47

離平方和法などの波長(又は波数)又は吸光度などを変数とする

48

直接的な解析法のほか,主成分分析などの前処理をした後に適

49

用される因子分析法,クラスター分析法,判別分析法及び

50

SIMCA (Soft independent modeling of class analogy)などの

94

51

多変量解析法もある.

95

52

また,近赤外吸収スペクトル全体を一つのパターンとみなし, 96

97

多変量解析法の適用により得られるパラメーター又は分析対象

53

93

ɛ

=モル吸光係数

モル楕円率 molar ellipticity:

装置によっては楕円率(° )を単位として円偏光二色性を表す.

そのような場合は,モル楕円率[θ]は以下の式を用いて計算さ

れる.

日本薬局方の医薬品の適否は,その医薬品各条の規定,通則,生薬総則,製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する.(通則5参照 )