よむ、つかう、まなぶ。

【資料1-2】薬剤給付の在り方について (3 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65636.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第202回 11/6)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

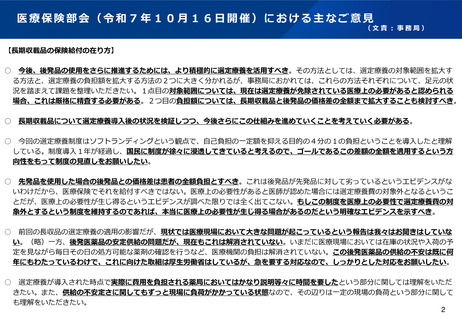

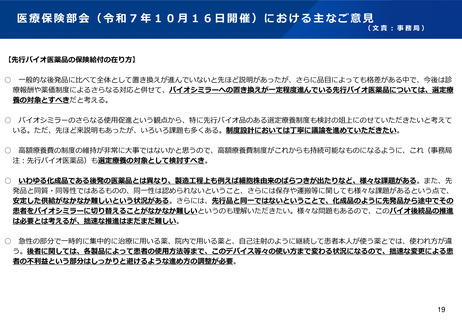

医療保険部会(令和7年10月16日開催)における主なご意見

(文責:事務局)

【長期収載品の保険給付の在り方】

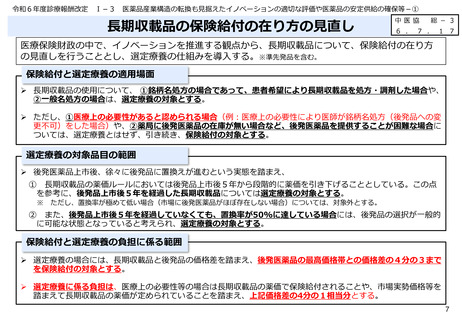

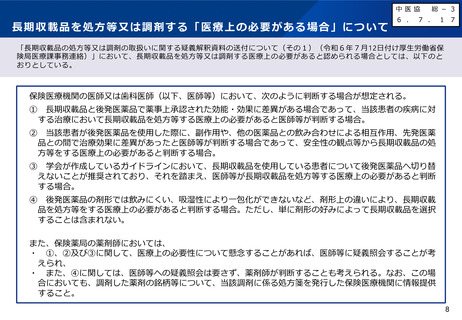

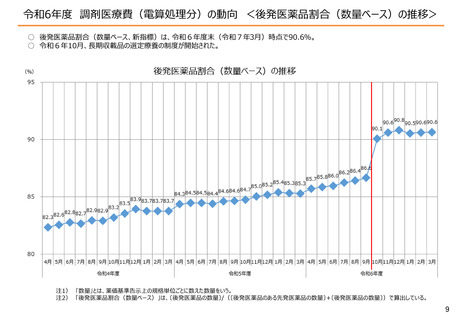

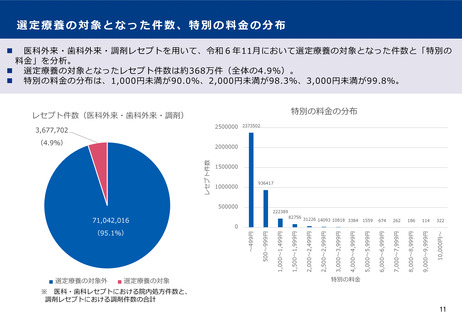

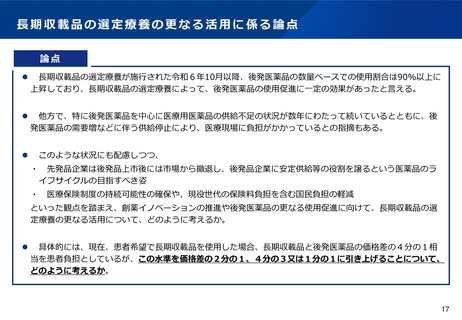

○ 今後、後発品の使用をさらに推進するためには、より積極的に選定療養を活用すべき。その方法としては、選定療養の対象範囲を拡大す

る方法と、選定療養の負担額を拡大する方法の2つに大きく分かれるが、事務局におかれては、これらの方法それぞれについて、足元の状

況を踏まえて課題を整理いただきたい。1点目の対象範囲については、現在は選定療養が免除されている医療上の必要があると認められる

場合、これは厳格に精査する必要がある。2つ目の負担額については、長期収載品と後発品の価格差の全額まで拡大することも検討すべき。

○

長期収載品について選定療養導入後の状況を検証しつつ、今後さらにこの仕組みを進めていくことを考えていく必要がある。

○

今回の選定療養制度はソフトランディングという観点で、自己負担の一定額を抑える目的の4分の1の負担ということを導入したと理解

している。制度導入1年が経過し、国民に制度が徐々に浸透してきていると考えるので、ゴールであるこの差額の全額を適用するという方

向性をもって制度の見直しをお願いしたい。

○

先発品を使用した場合の後発品との価格差は患者の全額負担とすべき。これは後発品が先発品に対して劣っているというエビデンスがな

いわけだから、医療保険でそれを給付すべきではない。医療上の必要性があると医師が認めた場合には選定療養費の対象外となるというこ

とだが、医療上の必要性が生じ得るというエビデンスが調べた限りでは全く出てこない。もしこの制度を医療上の必要性で選定療養費の対

象外とするという制度を維持するのであれば、本当に医療上の必要性が生じ得る場合があるのだという明確なエビデンスを示すべき。

○

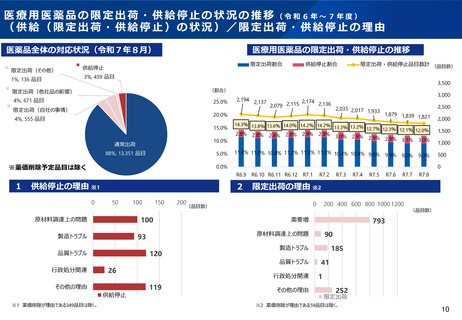

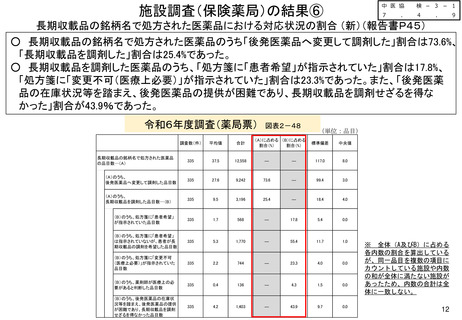

前回の長収品の選定療養の適用の影響だが、現状では医療現場において大きな問題が起こっているという報告は我々はお聞きはしていな

い。(略)一方、後発医薬品の安定供給の問題だが、現在もこれは解消されていない。いまだに医療現場においては在庫の状況や入荷の予

定を見ながら毎日その日の処方可能な薬剤の確認を行うなど、医療機関の負担は解消されていない。この後発医薬品の供給の不安は既に何

年にもわたっているわけで、これに向けた取組は厚生労働省はしているが、急を要する対応なので、しっかりとした対応をお願いしたい。

○

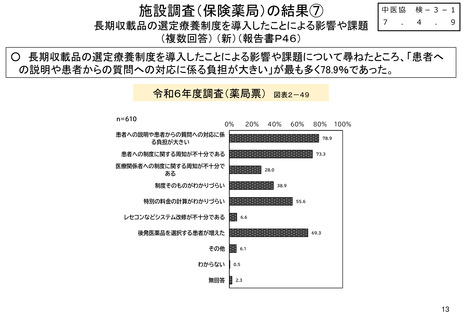

選定療養が導入された時点で実際に費用を負担される薬局においてはかなり説明等々に時間を要したという部分に関しては理解をいただ

きたい。また、供給の不安定さに関してもずっと現場に負荷がかかっている状態なので、その辺りは一定の現場の負荷という部分に関して

も理解をいただきたい。

2

(文責:事務局)

【長期収載品の保険給付の在り方】

○ 今後、後発品の使用をさらに推進するためには、より積極的に選定療養を活用すべき。その方法としては、選定療養の対象範囲を拡大す

る方法と、選定療養の負担額を拡大する方法の2つに大きく分かれるが、事務局におかれては、これらの方法それぞれについて、足元の状

況を踏まえて課題を整理いただきたい。1点目の対象範囲については、現在は選定療養が免除されている医療上の必要があると認められる

場合、これは厳格に精査する必要がある。2つ目の負担額については、長期収載品と後発品の価格差の全額まで拡大することも検討すべき。

○

長期収載品について選定療養導入後の状況を検証しつつ、今後さらにこの仕組みを進めていくことを考えていく必要がある。

○

今回の選定療養制度はソフトランディングという観点で、自己負担の一定額を抑える目的の4分の1の負担ということを導入したと理解

している。制度導入1年が経過し、国民に制度が徐々に浸透してきていると考えるので、ゴールであるこの差額の全額を適用するという方

向性をもって制度の見直しをお願いしたい。

○

先発品を使用した場合の後発品との価格差は患者の全額負担とすべき。これは後発品が先発品に対して劣っているというエビデンスがな

いわけだから、医療保険でそれを給付すべきではない。医療上の必要性があると医師が認めた場合には選定療養費の対象外となるというこ

とだが、医療上の必要性が生じ得るというエビデンスが調べた限りでは全く出てこない。もしこの制度を医療上の必要性で選定療養費の対

象外とするという制度を維持するのであれば、本当に医療上の必要性が生じ得る場合があるのだという明確なエビデンスを示すべき。

○

前回の長収品の選定療養の適用の影響だが、現状では医療現場において大きな問題が起こっているという報告は我々はお聞きはしていな

い。(略)一方、後発医薬品の安定供給の問題だが、現在もこれは解消されていない。いまだに医療現場においては在庫の状況や入荷の予

定を見ながら毎日その日の処方可能な薬剤の確認を行うなど、医療機関の負担は解消されていない。この後発医薬品の供給の不安は既に何

年にもわたっているわけで、これに向けた取組は厚生労働省はしているが、急を要する対応なので、しっかりとした対応をお願いしたい。

○

選定療養が導入された時点で実際に費用を負担される薬局においてはかなり説明等々に時間を要したという部分に関しては理解をいただ

きたい。また、供給の不安定さに関してもずっと現場に負荷がかかっている状態なので、その辺りは一定の現場の負荷という部分に関して

も理解をいただきたい。

2