よむ、つかう、まなぶ。

【資料1-2】薬剤給付の在り方について (20 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65636.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第202回 11/6)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

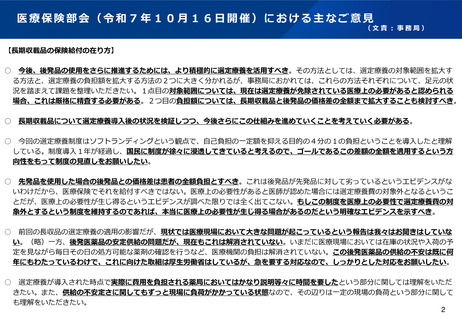

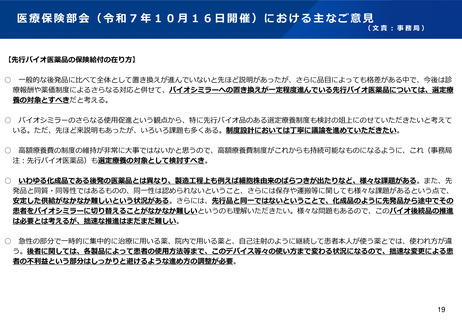

医療保険部会(令和7年10月16日開催)における主なご意見

(文責:事務局)

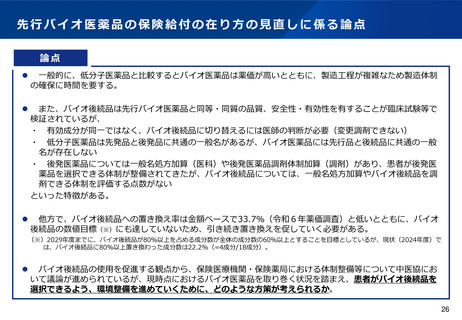

【先行バイオ医薬品の保険給付の在り方】

○

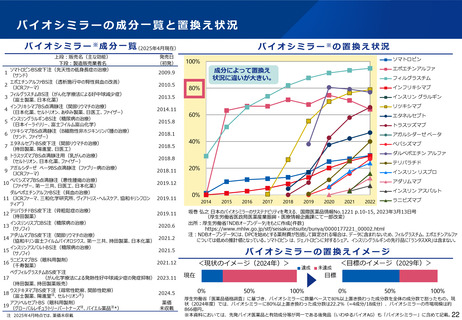

一般的な後発品に比べて全体として置き換えが進んでいないと先ほど説明があったが、さらに品目によっても格差がある中で、今後は診

療報酬や薬価制度によるさらなる対応と併せて、バイオシミラーへの置き換えが一定程度進んでいる先行バイオ医薬品については、選定療

養の対象とすべきだと考える。

○

バイオシミラーのさらなる使用促進という観点から、特に先行バイオ品のある選定療養制度も検討の俎上にのせていただきたいと考えて

いる。ただ、先ほど来説明もあったが、いろいろ課題も多くある。制度設計においては丁寧に議論を進めていただきたい。

○

高額療養費の制度の維持が非常に大事ではないかと思うので、高額療養費制度がこれからも持続可能なものになるように、これ(事務局

注:先行バイオ医薬品)も選定療養の対象として検討すべき。

○

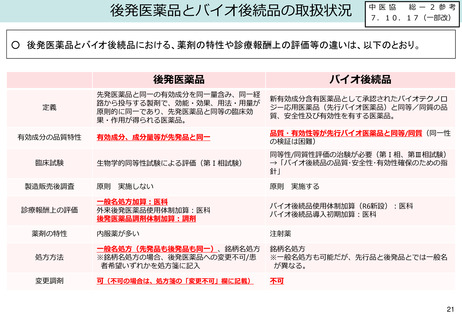

いわゆる化成品である後発の医薬品とは異なり、製造工程上も例えば細胞株由来のばらつきが出たりなど、様々な課題がある。また、先

発品と同質・同等性ではあるものの、同一性は認められないということ、さらには保存や運搬等に関しても様々な課題があるという点で、

安定した供給がなかなか難しいという状況がある。さらには、先行品と同一ではないということで、化成品のように先発品から途中でその

患者をバイオシミラーに切り替えることがなかなか難しいというのも理解いただきたい。様々な問題もあるので、このバイオ後続品の推進

は必要とは考えるが、拙速な推進はまだまだ難しい。

○

急性の部分で一時的に集中的に治療に用いる薬、院内で用いる薬と、自己注射のように継続して患者本人が使う薬とでは、使われ方が違

う。後者に関しては、各製品によって患者の使用方法等まで、このデバイス等々の使い方まで変わる状況になるので、拙速な変更による患

者の不利益という部分はしっかりと避けるような進め方の調整が必要。

19

(文責:事務局)

【先行バイオ医薬品の保険給付の在り方】

○

一般的な後発品に比べて全体として置き換えが進んでいないと先ほど説明があったが、さらに品目によっても格差がある中で、今後は診

療報酬や薬価制度によるさらなる対応と併せて、バイオシミラーへの置き換えが一定程度進んでいる先行バイオ医薬品については、選定療

養の対象とすべきだと考える。

○

バイオシミラーのさらなる使用促進という観点から、特に先行バイオ品のある選定療養制度も検討の俎上にのせていただきたいと考えて

いる。ただ、先ほど来説明もあったが、いろいろ課題も多くある。制度設計においては丁寧に議論を進めていただきたい。

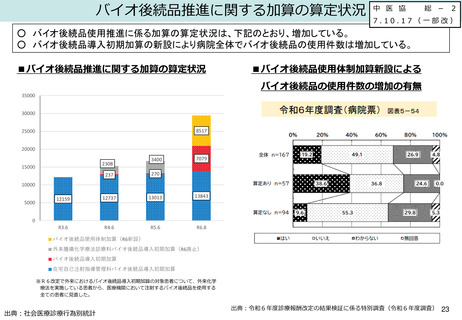

○

高額療養費の制度の維持が非常に大事ではないかと思うので、高額療養費制度がこれからも持続可能なものになるように、これ(事務局

注:先行バイオ医薬品)も選定療養の対象として検討すべき。

○

いわゆる化成品である後発の医薬品とは異なり、製造工程上も例えば細胞株由来のばらつきが出たりなど、様々な課題がある。また、先

発品と同質・同等性ではあるものの、同一性は認められないということ、さらには保存や運搬等に関しても様々な課題があるという点で、

安定した供給がなかなか難しいという状況がある。さらには、先行品と同一ではないということで、化成品のように先発品から途中でその

患者をバイオシミラーに切り替えることがなかなか難しいというのも理解いただきたい。様々な問題もあるので、このバイオ後続品の推進

は必要とは考えるが、拙速な推進はまだまだ難しい。

○

急性の部分で一時的に集中的に治療に用いる薬、院内で用いる薬と、自己注射のように継続して患者本人が使う薬とでは、使われ方が違

う。後者に関しては、各製品によって患者の使用方法等まで、このデバイス等々の使い方まで変わる状況になるので、拙速な変更による患

者の不利益という部分はしっかりと避けるような進め方の調整が必要。

19