よむ、つかう、まなぶ。

【資料1-2】薬剤給付の在り方について (27 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65636.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第202回 11/6)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

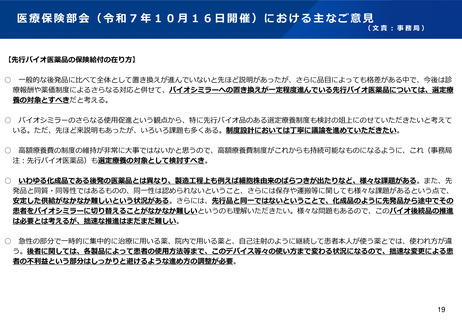

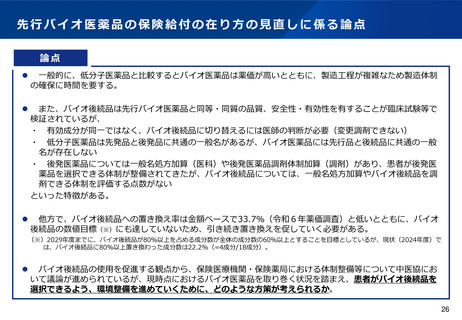

先行バイオ医薬品の保険給付の在り方の見直しに係る論点

論点

⚫

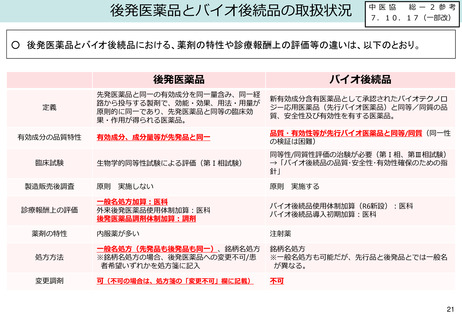

一般的に、低分子医薬品と比較するとバイオ医薬品は薬価が高いとともに、製造工程が複雑なため製造体制

の確保に時間を要する。

⚫

また、バイオ後続品は先行バイオ医薬品と同等・同質の品質、安全性・有効性を有することが臨床試験等で

検証されているが、

・ 有効成分が同一ではなく、バイオ後続品に切り替えるには医師の判断が必要(変更調剤できない)

・ 低分子医薬品は先発品と後発品に共通の一般名があるが、バイオ医薬品には先行品と後続品に共通の一般

名が存在しない

・ 後発医薬品については一般名処方加算(医科)や後発医薬品調剤体制加算(調剤)があり、患者が後発医

薬品を選択できる体制が整備されてきたが、バイオ後続品については、一般名処方加算やバイオ後続品を調

剤できる体制を評価する点数がない

といった特徴がある。

⚫

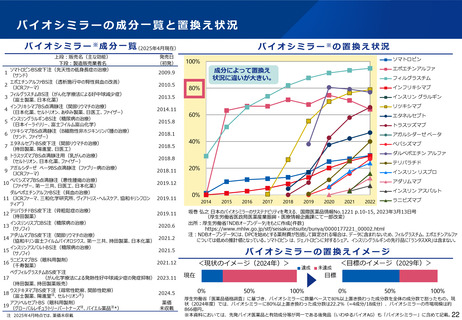

他方で、バイオ後続品への置き換え率は金額ベースで33.7%(令和6年薬価調査)と低いとともに、バイオ

後続品の数値目標(※)にも達していないため、引き続き置き換えを促していく必要がある。

(※)2029年度までに、バイオ後続品が80%以上を占める成分数が全体の成分数の60%以上とすることを目標としているが、現状(2024年度)で

は、バイオ後続品に80%以上置き換わった成分数は22.2%(=4成分/18成分)。

⚫

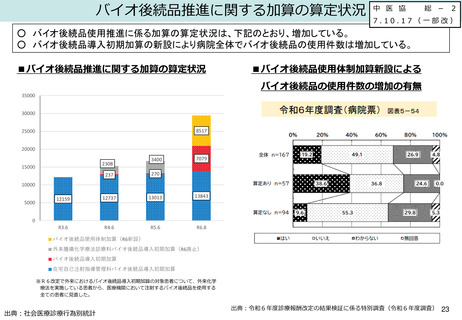

バイオ後続品の使用を促進する観点から、保険医療機関・保険薬局における体制整備等について中医協にお

いて議論が進められているが、現時点におけるバイオ医薬品を取り巻く状況を踏まえ、患者がバイオ後続品を

選択できるよう、環境整備を進めていくために、どのような方策が考えられるか。

26

論点

⚫

一般的に、低分子医薬品と比較するとバイオ医薬品は薬価が高いとともに、製造工程が複雑なため製造体制

の確保に時間を要する。

⚫

また、バイオ後続品は先行バイオ医薬品と同等・同質の品質、安全性・有効性を有することが臨床試験等で

検証されているが、

・ 有効成分が同一ではなく、バイオ後続品に切り替えるには医師の判断が必要(変更調剤できない)

・ 低分子医薬品は先発品と後発品に共通の一般名があるが、バイオ医薬品には先行品と後続品に共通の一般

名が存在しない

・ 後発医薬品については一般名処方加算(医科)や後発医薬品調剤体制加算(調剤)があり、患者が後発医

薬品を選択できる体制が整備されてきたが、バイオ後続品については、一般名処方加算やバイオ後続品を調

剤できる体制を評価する点数がない

といった特徴がある。

⚫

他方で、バイオ後続品への置き換え率は金額ベースで33.7%(令和6年薬価調査)と低いとともに、バイオ

後続品の数値目標(※)にも達していないため、引き続き置き換えを促していく必要がある。

(※)2029年度までに、バイオ後続品が80%以上を占める成分数が全体の成分数の60%以上とすることを目標としているが、現状(2024年度)で

は、バイオ後続品に80%以上置き換わった成分数は22.2%(=4成分/18成分)。

⚫

バイオ後続品の使用を促進する観点から、保険医療機関・保険薬局における体制整備等について中医協にお

いて議論が進められているが、現時点におけるバイオ医薬品を取り巻く状況を踏まえ、患者がバイオ後続品を

選択できるよう、環境整備を進めていくために、どのような方策が考えられるか。

26