よむ、つかう、まなぶ。

資料6-2_三浦構成員提出資料2 (9 ページ)

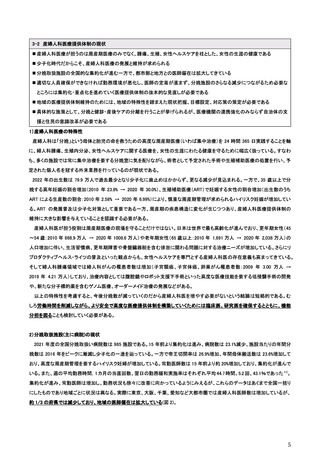

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64121.html |

| 出典情報 | 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第1回 10/1)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

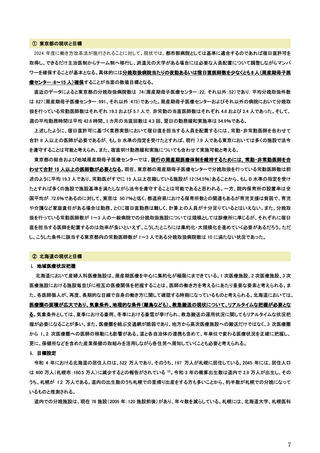

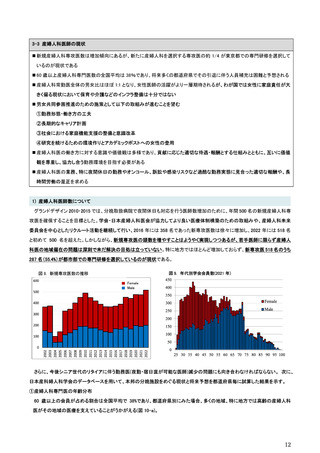

大学を含めて 30 施設があり、中都市として、旭

苫小牧市・室蘭市・北見市・千歳市・

市には旭

医科大学を含めて 6 施設、函館市 6 施設、帯広市 3 施設、釧路市・

見沢市などが各 2 施設と続いている。医師が 10 名以上常勤する施設は、

大学並びに一

部の周産期母子医療センターのみであり、多くの施設で常勤医師が数名の状況であり、そのほとんどが大学等からの応援を得て

運営されている。

北海道に所属されている産婦人科専門医および専攻医数は 569 名で、そのうち 65 歳以下の医師が 447 名である。

大学には、

およそ 70 名程度が所属していることから、大学以外での勤務(65 歳定年施設)可能な医師は 380 名前後となる。留学、産休・育

休、個々人の働き方や健康状況等で、実質フルでの勤務可能者数は、330 名程度になるものと推定される。

分娩を取り扱わない施設に勤務する医師も多いのが現状であり、分娩対応している産婦人科医師は、最近の調査が無く確定した

ものを述べることは難しいが、大学以外では、200 名程度になるものと推測される。大学や高度周産期医療の提供が可能な施設を

除くと、その他の分娩取り扱い施設において、単純計算ではあるが 1 施設に 3 名以下の常勤医師数になり現状と一致する。数名

での産婦人科医療機関においては、産婦人科 4 分

の対応を全て行うことが非常に難しいのが現状である。

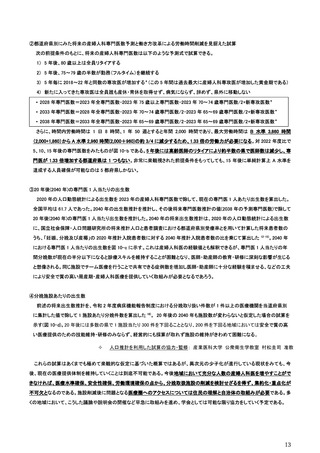

産婦人科医療改革グランドデザイン 2015 での目標勤務医数は、年間分娩 500 件あたり 6~8 名であった。働き方改革の法

令を遵守するためにも、この数値目標を、北海道内に適応するためには、札幌を含めた人口 10 万人以上の中都市以上の場合、

更なる集約や新規産婦人科医師の増加を見込まなければならない。また、人口 10 万人以下の都市における分娩施設を維持する

ためにも、断続的に新規産婦人科医師の確保が必要である。現時点では、

大学において年間 11 名(概算)と直接道内での医療

機関に所属する数名の新規産婦人科専攻医がいるが、法令遵守ならびに退職者等を考慮すると更なる増員を図ることが必要で

ある。併せて、周産期医療施設に関しては、分娩数や地域状況を鑑みながら削減することも継続して検討していくことが必要と考

えている。

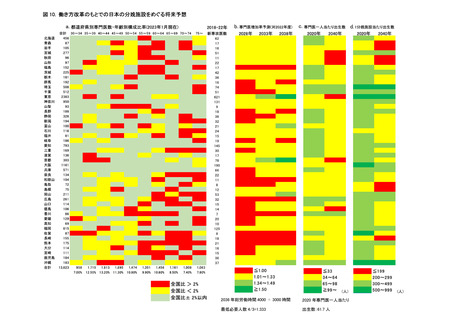

また、北海道においても新型コロナウイルス感染症は収束せず、更に、距離的(搬送)問題、気象状況など産婦人科医療に悪影

響をもたらす要因が多い。随時、各施設における産婦人科医療状況、新生児対応状況(小児科)、麻酔科の医療状況の把握に努

めながら、施設間での連携を深めて、常勤医師数の上乗せが難しい場合は、業務のタスクシフト(疾患別に対応難しい患者を、対

応できる施設に早期より紹介するなど)を行い、効率化を進めていく必要があると考えられている。

北海道の目標として、退職者数、 働き方の多様性も考慮すると、毎年 18 名前後(北大 8 名程度、札幌医大 6 名程度,旭

医

大 4 名程度)の新規産婦人科医師の確保が必要と考えており、新規専攻医を増やす活動を常時開催していく。

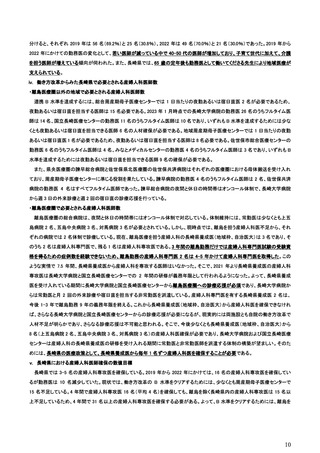

③ 長崎県の現状と目標

i.

産婦人科医師確保の現状

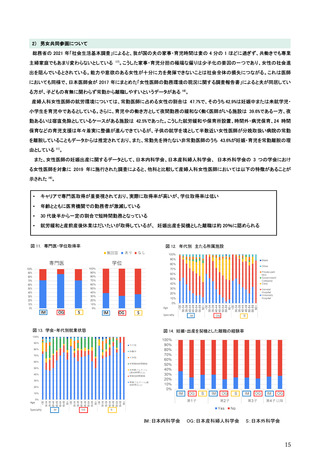

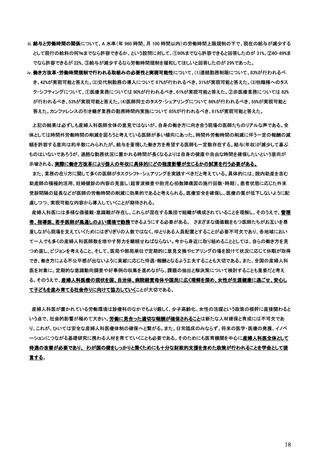

長崎県内で直近 5 年間に産婦人科を専攻した医師数は合計 22 名で、年度ごとにそれぞれ 2019 年 5 名、2020 年 3 名、2021 年

4 名、2022 年 4 名、2023 年 6 名であった。

ii.

周産期医療および産婦人科医師数の現状

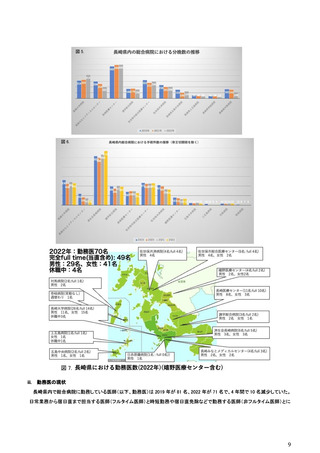

長崎県内の医療圏は、長崎医療圏(長崎大学病院、みなとメディカルセンター、済生会長崎病院、長崎原爆病院)、

医療圏(

世保市総合医療センター、

世保・県北

世保共済病院)、県央医療圏(国立長崎医療センター、諫早総合病院)、県南医療圏(産

婦人科の総合病院なし)、および離島医療圏(五島中央病院、上五島病院、対

病院、壱

病院)に分けられる。総合周産期母子

医療センターは長崎大学病院と国立長崎医療センターの 2 施設、地域周産期母子医療センターは

世保市総合医療センターとみ

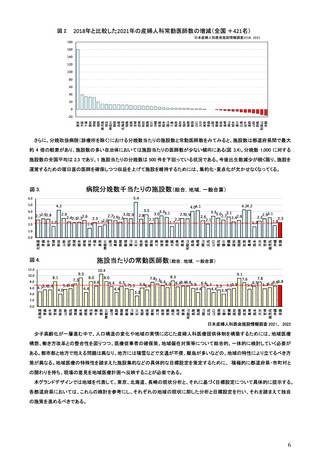

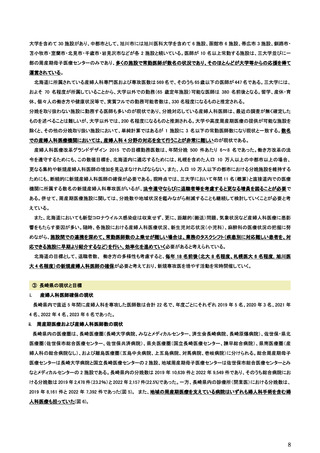

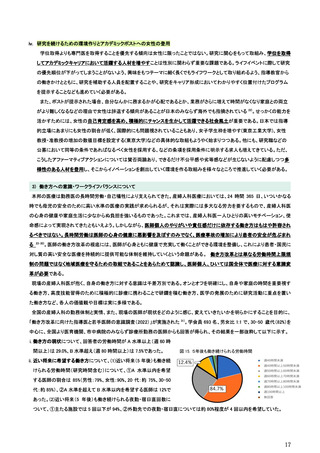

なとメディカルセンターの 2 施設である。長崎県内の分娩数は 2019 年 10,639 件と 2022 年 9,549 件であり、そのうち総合病院にお

ける分娩数は 2019 年 2,478 件(23.2%)と 2022 年 2,157 件(22.5%)であった。一方、長崎県内の診療所(開業医)における分娩数は、

2019 年 8,161 件と 2022 年 7,392 件であった(図 5)。 また、地域の周産期医療を支えている病院はいずれも婦人科手術を含む婦

人科医療も担っていた(図 6)。

8

苫小牧市・室蘭市・北見市・千歳市・

市には旭

医科大学を含めて 6 施設、函館市 6 施設、帯広市 3 施設、釧路市・

見沢市などが各 2 施設と続いている。医師が 10 名以上常勤する施設は、

大学並びに一

部の周産期母子医療センターのみであり、多くの施設で常勤医師が数名の状況であり、そのほとんどが大学等からの応援を得て

運営されている。

北海道に所属されている産婦人科専門医および専攻医数は 569 名で、そのうち 65 歳以下の医師が 447 名である。

大学には、

およそ 70 名程度が所属していることから、大学以外での勤務(65 歳定年施設)可能な医師は 380 名前後となる。留学、産休・育

休、個々人の働き方や健康状況等で、実質フルでの勤務可能者数は、330 名程度になるものと推定される。

分娩を取り扱わない施設に勤務する医師も多いのが現状であり、分娩対応している産婦人科医師は、最近の調査が無く確定した

ものを述べることは難しいが、大学以外では、200 名程度になるものと推測される。大学や高度周産期医療の提供が可能な施設を

除くと、その他の分娩取り扱い施設において、単純計算ではあるが 1 施設に 3 名以下の常勤医師数になり現状と一致する。数名

での産婦人科医療機関においては、産婦人科 4 分

の対応を全て行うことが非常に難しいのが現状である。

産婦人科医療改革グランドデザイン 2015 での目標勤務医数は、年間分娩 500 件あたり 6~8 名であった。働き方改革の法

令を遵守するためにも、この数値目標を、北海道内に適応するためには、札幌を含めた人口 10 万人以上の中都市以上の場合、

更なる集約や新規産婦人科医師の増加を見込まなければならない。また、人口 10 万人以下の都市における分娩施設を維持する

ためにも、断続的に新規産婦人科医師の確保が必要である。現時点では、

大学において年間 11 名(概算)と直接道内での医療

機関に所属する数名の新規産婦人科専攻医がいるが、法令遵守ならびに退職者等を考慮すると更なる増員を図ることが必要で

ある。併せて、周産期医療施設に関しては、分娩数や地域状況を鑑みながら削減することも継続して検討していくことが必要と考

えている。

また、北海道においても新型コロナウイルス感染症は収束せず、更に、距離的(搬送)問題、気象状況など産婦人科医療に悪影

響をもたらす要因が多い。随時、各施設における産婦人科医療状況、新生児対応状況(小児科)、麻酔科の医療状況の把握に努

めながら、施設間での連携を深めて、常勤医師数の上乗せが難しい場合は、業務のタスクシフト(疾患別に対応難しい患者を、対

応できる施設に早期より紹介するなど)を行い、効率化を進めていく必要があると考えられている。

北海道の目標として、退職者数、 働き方の多様性も考慮すると、毎年 18 名前後(北大 8 名程度、札幌医大 6 名程度,旭

医

大 4 名程度)の新規産婦人科医師の確保が必要と考えており、新規専攻医を増やす活動を常時開催していく。

③ 長崎県の現状と目標

i.

産婦人科医師確保の現状

長崎県内で直近 5 年間に産婦人科を専攻した医師数は合計 22 名で、年度ごとにそれぞれ 2019 年 5 名、2020 年 3 名、2021 年

4 名、2022 年 4 名、2023 年 6 名であった。

ii.

周産期医療および産婦人科医師数の現状

長崎県内の医療圏は、長崎医療圏(長崎大学病院、みなとメディカルセンター、済生会長崎病院、長崎原爆病院)、

医療圏(

世保市総合医療センター、

世保・県北

世保共済病院)、県央医療圏(国立長崎医療センター、諫早総合病院)、県南医療圏(産

婦人科の総合病院なし)、および離島医療圏(五島中央病院、上五島病院、対

病院、壱

病院)に分けられる。総合周産期母子

医療センターは長崎大学病院と国立長崎医療センターの 2 施設、地域周産期母子医療センターは

世保市総合医療センターとみ

なとメディカルセンターの 2 施設である。長崎県内の分娩数は 2019 年 10,639 件と 2022 年 9,549 件であり、そのうち総合病院にお

ける分娩数は 2019 年 2,478 件(23.2%)と 2022 年 2,157 件(22.5%)であった。一方、長崎県内の診療所(開業医)における分娩数は、

2019 年 8,161 件と 2022 年 7,392 件であった(図 5)。 また、地域の周産期医療を支えている病院はいずれも婦人科手術を含む婦

人科医療も担っていた(図 6)。

8