よむ、つかう、まなぶ。

資料6-2_三浦構成員提出資料2 (14 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64121.html |

| 出典情報 | 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第1回 10/1)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

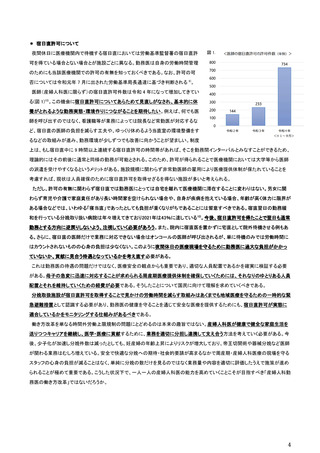

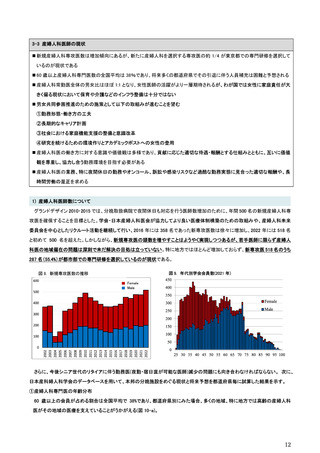

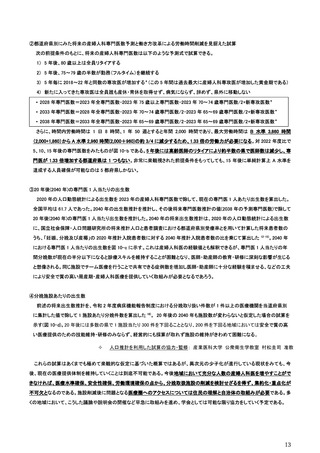

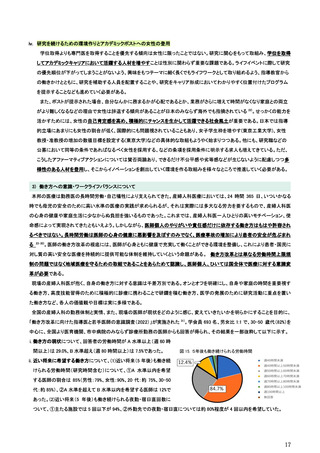

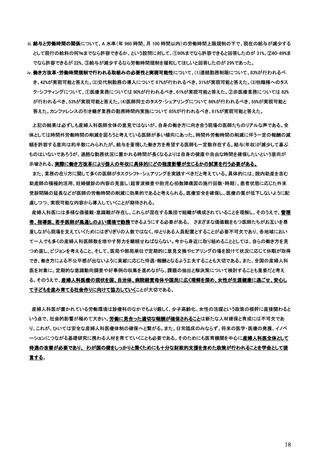

②都道府県別にみた将来の産婦人科専門医数予測と働き方改革による労働時間削減を見据えた試算

次の前提条件のもとに、将来の産婦人科専門医数は以下のような予測式で試算できる。

1) 5 年後、80 歳以上は全員リタイアする

2) 5 年後、75~79 歳の半数が勤務(フルタイム)を継続する

3) 5 年毎に 2018〜22 年と同数の専攻医が増加する*(この 5 年間は過去最大に産婦人科専攻医が増加した黄金期である)

4) 新たに入ってきた専攻医は全員誰も産休・育休を取得せず、病気にならず、辞めず、県外に移動しない

• 2028 年専門医数=2023 年全専門医数-2023 年 75 歳以上専門医数-2023 年 70〜74 歳専門医数/2+新専攻医数*

• 2033 年専門医数=2028 年全専門医数-2023 年 70〜74 歳専門医数/2-2023 年 65〜69 歳専門医数/2+新専攻医数*

• 2038 年専門医数=2033 年全専門医数-2023 年 65〜69 歳専門医数/2-2023 年 65〜69 歳専門医数/2+新専攻医数*

さらに、時間内労働時間は 1 日 8 時間、1 年 50 週とすると年間 2,000 時間であり、最大労働時間は B 水準 3,860 時間

(2,000+1,860)から A 水準 2,960 時間(2,000+960)の約 3/4 に減少するため、1.33 倍の労働力が必要になる。対 2022 年度比で

5、10、15 年後の専門医数をみたものが図 10-b である。5 年後には高齢医師のリタイアにより約半数の県で医師数は減少し、専

門医が 1.33 倍増加する都道府県は 1 つもない。非常に楽観視された前提条件をもってしても、15 年後に単純計算上 A 水準を

達成する人員確保が可能なのは 5 都府県しかない。

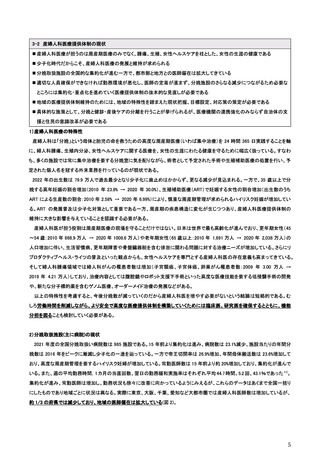

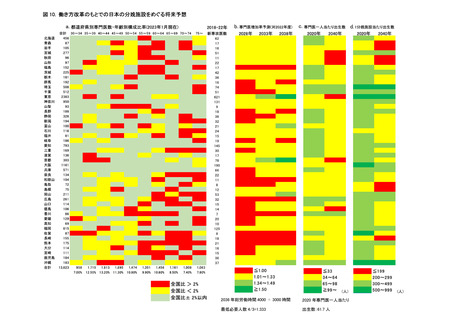

③20 年後(2040 年)の専門医 1 人当たりの出生数

2020 年の人口動態統計による出生数を 2023 年の産婦人科専門医数で除して、現在の専門医 1 人あたり出生数を算出した。

全国平均は 61.7 人であった。2040 年の出生数推計を推計し、その後将来専門医数推計の値(2038 年の予測専門医数)で除して

20 年後(2040 年)の専門医 1 人当たり出生数を推計した。2040 年の将来出生数推計は、2020 年の人口動態統計による出生数

に、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口と患者調査における都道府県別受療率とを用いて計算した将来患者数の

うち、「妊娠、分娩及び産褥」の 2020 年推計入院患者数に対する 2040 年推計入院患者数の比を乗じて算出した 12-15)。2040 年

における専門医 1 人当たりの出生数を図 10-c に示す。これは産婦人科医の経験値とも解釈できるが、専門医 1 人当たりの年

間分娩数が現在の半分以下になると診療スキルを維持することが困難となり、医師・助産師の教育・研修に深刻な影響が生じる

と想像される。同じ施設でチーム医療を行うことで共有できる症例数を増加し医師・助産師に十分な経験を積ませる、などの工夫

により安全で質の高い周産期・産婦人科医療を提供していく取組みが必要となるであろう。

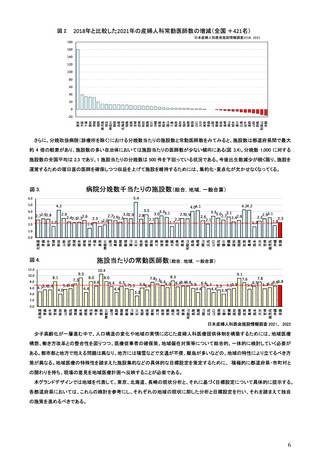

④分娩施設あたりの出生数

前述の将来出生数推計を、令和 2 年度病床機能報告制度における分娩取り扱い件数が 1 件以上の医療機関を当道府県別

に集計した値で除して 1 施設あたり分娩件数を算出した 16)。 20 年後の 2040 年も施設数が変わらないと仮定した場合の試算を

示す(図 10-d)。20 年後には多数の県で 1 施設当たり 300 件を下回ることとなり、200 件を下回る地域においては安全で質の高

い医療提供のための技能維持・研修のみならず、経営的にも採算が取れず施設の維持がきわめて困難になる。

人口推計を利用した試算の協力・監修: 産業医科大学 公衆衛生学教室 村松圭司 准教

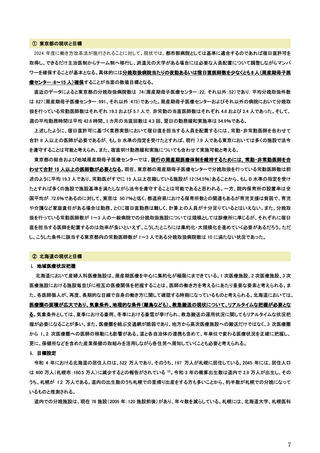

これらの試算はあくまでも極めて楽観的な仮定に基づいた概算ではあるが、異次元の少子化が進行している現状をみても、今

後、現在の医療提供体制を維持していくことは到底不可能である。今後地域において充分な人数の産婦人科医を増やすことがで

きなければ、医療水準確保、安全性確保、労働環境確保の点から、分娩取扱施設の削減を検討せざるを得ず、集約化・重点化が

不可欠となるのである。施設削減後に問題となる医療圏へのアクセスについては住民の理解と自治体の取組みが必要である。多

くの地域において、こうした議論や説明会の開催など早急に取組みを進め、学会としては可能な限り協力をしていく予定である。

13

次の前提条件のもとに、将来の産婦人科専門医数は以下のような予測式で試算できる。

1) 5 年後、80 歳以上は全員リタイアする

2) 5 年後、75~79 歳の半数が勤務(フルタイム)を継続する

3) 5 年毎に 2018〜22 年と同数の専攻医が増加する*(この 5 年間は過去最大に産婦人科専攻医が増加した黄金期である)

4) 新たに入ってきた専攻医は全員誰も産休・育休を取得せず、病気にならず、辞めず、県外に移動しない

• 2028 年専門医数=2023 年全専門医数-2023 年 75 歳以上専門医数-2023 年 70〜74 歳専門医数/2+新専攻医数*

• 2033 年専門医数=2028 年全専門医数-2023 年 70〜74 歳専門医数/2-2023 年 65〜69 歳専門医数/2+新専攻医数*

• 2038 年専門医数=2033 年全専門医数-2023 年 65〜69 歳専門医数/2-2023 年 65〜69 歳専門医数/2+新専攻医数*

さらに、時間内労働時間は 1 日 8 時間、1 年 50 週とすると年間 2,000 時間であり、最大労働時間は B 水準 3,860 時間

(2,000+1,860)から A 水準 2,960 時間(2,000+960)の約 3/4 に減少するため、1.33 倍の労働力が必要になる。対 2022 年度比で

5、10、15 年後の専門医数をみたものが図 10-b である。5 年後には高齢医師のリタイアにより約半数の県で医師数は減少し、専

門医が 1.33 倍増加する都道府県は 1 つもない。非常に楽観視された前提条件をもってしても、15 年後に単純計算上 A 水準を

達成する人員確保が可能なのは 5 都府県しかない。

③20 年後(2040 年)の専門医 1 人当たりの出生数

2020 年の人口動態統計による出生数を 2023 年の産婦人科専門医数で除して、現在の専門医 1 人あたり出生数を算出した。

全国平均は 61.7 人であった。2040 年の出生数推計を推計し、その後将来専門医数推計の値(2038 年の予測専門医数)で除して

20 年後(2040 年)の専門医 1 人当たり出生数を推計した。2040 年の将来出生数推計は、2020 年の人口動態統計による出生数

に、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口と患者調査における都道府県別受療率とを用いて計算した将来患者数の

うち、「妊娠、分娩及び産褥」の 2020 年推計入院患者数に対する 2040 年推計入院患者数の比を乗じて算出した 12-15)。2040 年

における専門医 1 人当たりの出生数を図 10-c に示す。これは産婦人科医の経験値とも解釈できるが、専門医 1 人当たりの年

間分娩数が現在の半分以下になると診療スキルを維持することが困難となり、医師・助産師の教育・研修に深刻な影響が生じる

と想像される。同じ施設でチーム医療を行うことで共有できる症例数を増加し医師・助産師に十分な経験を積ませる、などの工夫

により安全で質の高い周産期・産婦人科医療を提供していく取組みが必要となるであろう。

④分娩施設あたりの出生数

前述の将来出生数推計を、令和 2 年度病床機能報告制度における分娩取り扱い件数が 1 件以上の医療機関を当道府県別

に集計した値で除して 1 施設あたり分娩件数を算出した 16)。 20 年後の 2040 年も施設数が変わらないと仮定した場合の試算を

示す(図 10-d)。20 年後には多数の県で 1 施設当たり 300 件を下回ることとなり、200 件を下回る地域においては安全で質の高

い医療提供のための技能維持・研修のみならず、経営的にも採算が取れず施設の維持がきわめて困難になる。

人口推計を利用した試算の協力・監修: 産業医科大学 公衆衛生学教室 村松圭司 准教

これらの試算はあくまでも極めて楽観的な仮定に基づいた概算ではあるが、異次元の少子化が進行している現状をみても、今

後、現在の医療提供体制を維持していくことは到底不可能である。今後地域において充分な人数の産婦人科医を増やすことがで

きなければ、医療水準確保、安全性確保、労働環境確保の点から、分娩取扱施設の削減を検討せざるを得ず、集約化・重点化が

不可欠となるのである。施設削減後に問題となる医療圏へのアクセスについては住民の理解と自治体の取組みが必要である。多

くの地域において、こうした議論や説明会の開催など早急に取組みを進め、学会としては可能な限り協力をしていく予定である。

13