よむ、つかう、まなぶ。

資料6-2_三浦構成員提出資料2 (4 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64121.html |

| 出典情報 | 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第1回 10/1)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

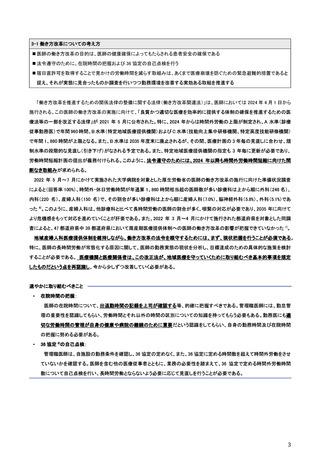

3-1 働き方改革についての考え方

◼ 医師の働き方改革の目的は、医師の健康確保によってもたらされる患者安全の確保である

◼ 法令遵守のために、在院時間の把握および 36 協定の自己点検を行う

◼ 宿日直許可を取得することで見かけの労働時間を減らす取組みは、あくまで医療崩壊を防ぐための緊急避難的措置であると

捉え、それが実態に見合ったものか調査を行いつつ勤務環境を改善する実効ある取組を推進する

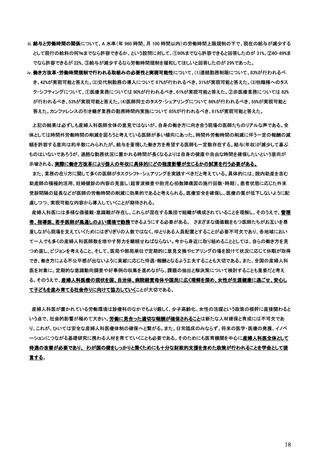

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)」は、医師においては 2024 年 4 月 1 日から

施行される。この医師の働き方改革の実施に向けて、「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医

療法等の一部を改正する法律」が 2021 年 5 月に公布された。特に、2024 年からは時間外労働の上限が制定され、A 水準(診療

従事勤務医)で年間 960 時間、B 水準(特定地域医療提供機関)および C 水準(技能向上集中研修機関、特定高度技能研修機関)

で年間 1、860 時間が上限となる。また、B 水準は 2035 年度末に廃止されるが、その間、医療計画の 3 年毎の見直しに合わせ、規

制水準の段階的な見直し(引き下げ)がなされる予定である。また、特定地域医療提供機関の指定も 3 年毎に更新が必要であり、

労働時間短縮計画の提出が義務付けられる。このように、法令遵守のためには、2024 年以降も時間外労働時間短縮に向けた間

断なき取組みが求められる。

2022 年 5 月~7 月にかけて実施された大学病院を対象とした厚生労働省の医師の働き方改革の施行に向けた準備状況調査

によると(回答率 100%)、時間外・休日労働時間が年通算 1、860 時間相当超の医師数が多い診療科は上から順に外科(248 名)、

内科(220 名)、産婦人科(150 名)で、その割合が多い診療科は上から順に産婦人科(7.0%)、脳神経外科(5.8%)、外科(5.1%)であ

った 6)。このように、産婦人科は、他診療科と比べて長時間労働の医師の割合が多く、喫緊の対応が必要であり、2035 年に向けて

より危機感をもって対応を進めていくことが肝要である。また、2022 年 3 月~4 月にかけて施行された都道府県を対象とした同調

査によると、47 都道府県中 39 都道府県において周産期医療提供体制への医師の働き方改革の影響が把握できていなかった 7)。

地域産婦人科医療提供体制を維持しながら、働き方改革の法令を順守するためには、まず、現状把握を行うことが必須である。

特に、医師の長時間労働が常態化する原因に関して、医師の勤務実態の現状を分析し、目標達成のための具体的な施策を検討

することが必要である。 医療機関と医療関係者は、この改正法が、地域医療を守っていくために取り組むべき基本的事項を規定

したものだという点を再認識し、今から少しずつ改善していく必要がある。

速やかに取り組むべきこと

•

在院時間の把握:

医師の在院時間について、出退勤時間の記録を上司が確認する等、的確に把握すべきである。管理職医師には、勤怠管

理の重要性を認識してもらい、労働時間とそれ以外の時間の区別についての知識を持ってもらう必要もある。勤務医にも適

切な労働時間の管理が自身の健康や病院の継続のために重要だという認識をしてもらい、自身の勤務時間及び在院時間

の把握に努める必要がある。

•

36 協定 8)の自己点検:

管理職医師は、自施設の勤務条件を確認し、36 協定の定めなく、また、36 協定に定める時間数を超えて時間外労働をさせ

ていないかを確認する。医師を含む他の医療従事者とともに、業務の必要性を踏まえて、36 協定で定める時間外労働時間

数について自己点検を行い、長時間労働とならないよう必要に応じて見直しを行うことが必要である。

3

◼ 医師の働き方改革の目的は、医師の健康確保によってもたらされる患者安全の確保である

◼ 法令遵守のために、在院時間の把握および 36 協定の自己点検を行う

◼ 宿日直許可を取得することで見かけの労働時間を減らす取組みは、あくまで医療崩壊を防ぐための緊急避難的措置であると

捉え、それが実態に見合ったものか調査を行いつつ勤務環境を改善する実効ある取組を推進する

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)」は、医師においては 2024 年 4 月 1 日から

施行される。この医師の働き方改革の実施に向けて、「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医

療法等の一部を改正する法律」が 2021 年 5 月に公布された。特に、2024 年からは時間外労働の上限が制定され、A 水準(診療

従事勤務医)で年間 960 時間、B 水準(特定地域医療提供機関)および C 水準(技能向上集中研修機関、特定高度技能研修機関)

で年間 1、860 時間が上限となる。また、B 水準は 2035 年度末に廃止されるが、その間、医療計画の 3 年毎の見直しに合わせ、規

制水準の段階的な見直し(引き下げ)がなされる予定である。また、特定地域医療提供機関の指定も 3 年毎に更新が必要であり、

労働時間短縮計画の提出が義務付けられる。このように、法令遵守のためには、2024 年以降も時間外労働時間短縮に向けた間

断なき取組みが求められる。

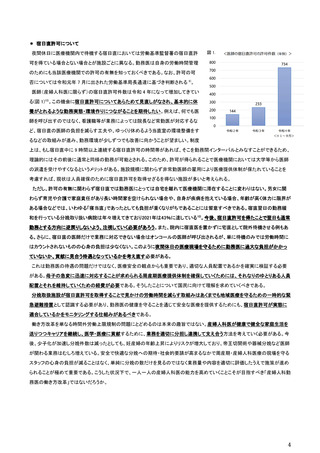

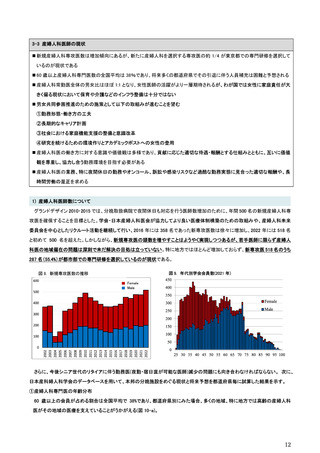

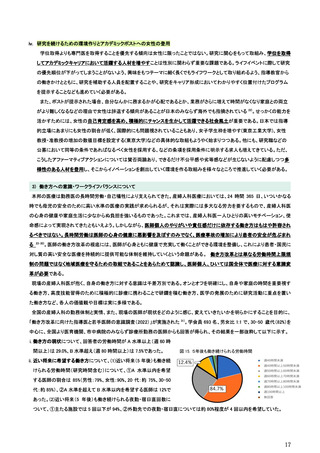

2022 年 5 月~7 月にかけて実施された大学病院を対象とした厚生労働省の医師の働き方改革の施行に向けた準備状況調査

によると(回答率 100%)、時間外・休日労働時間が年通算 1、860 時間相当超の医師数が多い診療科は上から順に外科(248 名)、

内科(220 名)、産婦人科(150 名)で、その割合が多い診療科は上から順に産婦人科(7.0%)、脳神経外科(5.8%)、外科(5.1%)であ

った 6)。このように、産婦人科は、他診療科と比べて長時間労働の医師の割合が多く、喫緊の対応が必要であり、2035 年に向けて

より危機感をもって対応を進めていくことが肝要である。また、2022 年 3 月~4 月にかけて施行された都道府県を対象とした同調

査によると、47 都道府県中 39 都道府県において周産期医療提供体制への医師の働き方改革の影響が把握できていなかった 7)。

地域産婦人科医療提供体制を維持しながら、働き方改革の法令を順守するためには、まず、現状把握を行うことが必須である。

特に、医師の長時間労働が常態化する原因に関して、医師の勤務実態の現状を分析し、目標達成のための具体的な施策を検討

することが必要である。 医療機関と医療関係者は、この改正法が、地域医療を守っていくために取り組むべき基本的事項を規定

したものだという点を再認識し、今から少しずつ改善していく必要がある。

速やかに取り組むべきこと

•

在院時間の把握:

医師の在院時間について、出退勤時間の記録を上司が確認する等、的確に把握すべきである。管理職医師には、勤怠管

理の重要性を認識してもらい、労働時間とそれ以外の時間の区別についての知識を持ってもらう必要もある。勤務医にも適

切な労働時間の管理が自身の健康や病院の継続のために重要だという認識をしてもらい、自身の勤務時間及び在院時間

の把握に努める必要がある。

•

36 協定 8)の自己点検:

管理職医師は、自施設の勤務条件を確認し、36 協定の定めなく、また、36 協定に定める時間数を超えて時間外労働をさせ

ていないかを確認する。医師を含む他の医療従事者とともに、業務の必要性を踏まえて、36 協定で定める時間外労働時間

数について自己点検を行い、長時間労働とならないよう必要に応じて見直しを行うことが必要である。

3