よむ、つかう、まなぶ。

資料6-2_三浦構成員提出資料2 (18 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64121.html |

| 出典情報 | 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第1回 10/1)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

iv. 研究を続けるための環境作りとアカデミックポストへの女性の登用

学位取得よりも専門医を取得することを優先する傾向は女性に限ったことではない。研究に関心をもって取組み、学位を取得

してアカデミックキャリアにおいて活躍する人材を増やすことは性別に関わらず重要な課題である。ライフイベントに際して研究

の優先順位が下がってしまうことがないよう、興味をもつテーマに細く長くでもライフワークとして取り組めるよう、指導教官から

の働きかけとともに、研究を補助する人員を配置することや、研究をキャリア 成においてわかりやすく位置付けたプログラム

を提示することなども進めていく必要がある。

また、ポストが提示された場合、自分なんかに務まるかが心配であるとか、業務がさらに増えて時間がなくなり家庭との両立

がより難しくなるなどの理由で女性は辞退する傾向があることが日本のみならず海外でも指摘されている 22)。せっかくの能力を

活かすためには、女性の自己肯定感を高め、積極的にチャンスを生かして活躍できる社会風土が重要である。日本では指導

的立場にあまりにも女性の割合が低く、国際的にも問題視されていることもあり、女子学生枠を増やす(東京工業大学)、女性

教授・准教授の増加の数値目標を設定する(東京大学)などの具体的な取組もようやく始まりつつある。他にも、研究職などの

公募において同等の条件であればなるべく女性を採用する、などの条項を採用条件に明示する求人も増えてきている。ただ、

こうしたアファーマティブアクションについては賛否両論あり、できるだけ不公平感や劣等感などが生じないように配慮しつつ多

様性のある人材を登用し、そこからイノベーションを創出していく環境を作る取組みを様々なところで推進していく必要がある。

3) 働き方への意識・ワークライフバランスについて

本邦の医療は勤務医の長時間労働・自己犠牲により支えられてきた。産婦人科医療においては、24 時間 365 日、いついかなる

時でも母児の安全のために高い水準の医療の実践が求められるが、それは実際には多大なる労力を要するもので、産婦人科医

の心身の健康や家庭生活に少なからぬ負担を強いるものであった。これまでは、産婦人科医一人ひとりの高いモチベーション、使

命感によって実現されてきたともいえよう。しかしながら、医師個人のやりがいや責任感だけに依存する働き方はもはや許容され

るべきではない。長時間労働は医師の心身の健康に悪影響を及ぼすのみでなく、医療事故の増加により患者の安全が危ぶまれ

る 23-30)。医師の働き方改革の 底には、医師が心身ともに健康で充実して働くことができる環境を整備し、これにより患者・国民に

対し質の高い安全な医療を持続的に提供可能な体制を維持していくという命題がある。 働き方改革とは単なる労働時間上限規

制の問題ではなく地域医療を守るための取組であることをあらためて認識し、医師個人、ひいては国全体で医療に対する意識変

革が必要である。

現場の産婦人科医が抱く、自身の働き方に対する意識は千差万別である。オンとオフを明確にし、自身や家庭の時間を重要視す

る働き方、高度技能習得のために積極的に診療に携わることで研鑽を積む働き方、医学の発展のために研究活動に重点を置い

た働き方など、各人の価値観や目標は実に多様である。

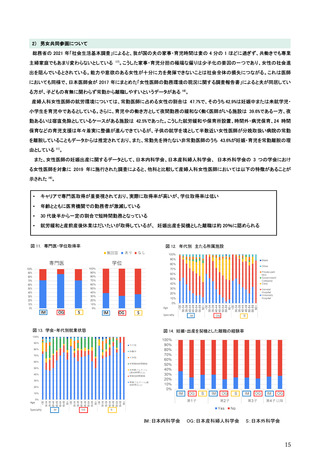

全国の産婦人科の勤務体制と実情、また、現場の医師が現状をどのように感じ、変えていきたいかを明らかにすることを目的に、

「働き方改革に向けた指導医と若手医師の意識調査(2022)」が実施された 31)。学会員 693 名、男女比 1:1 で、30-50 歳代(82%)を

中心に、全国より医育機関、市中病院のみならず診療所勤務の医師からも回答が得られ、その結果を一部抜粋して以下に示す。

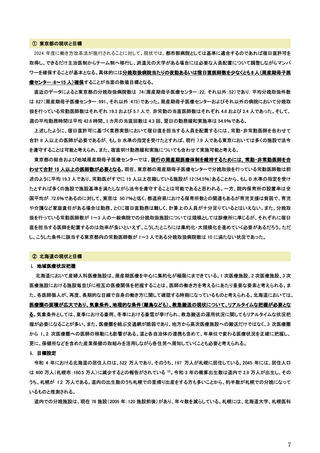

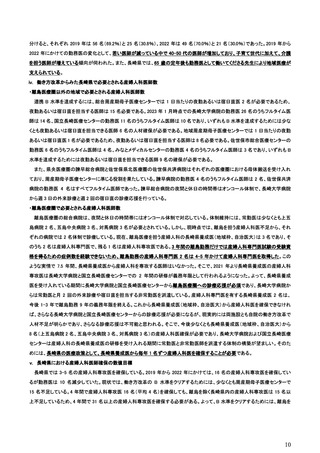

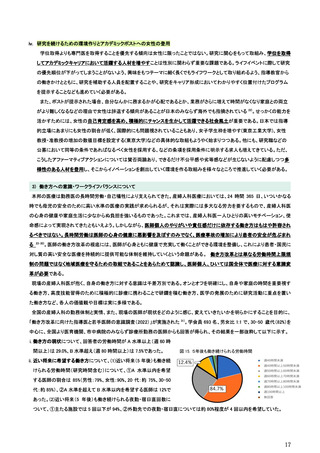

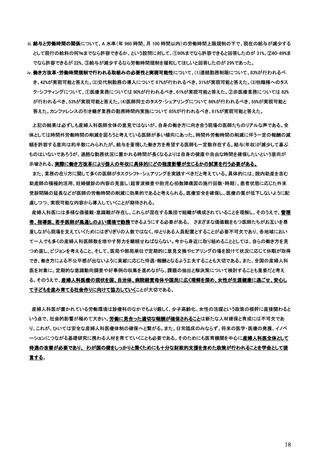

i. 働き方の現状について、回答者の労働時間が A 水準以上(週 60 時

間以上)は 29.0%、B 水準超え(週 80 時間以上)は 7.5%であった。

図 15. 5年後も働き続けられる労働時間

ii. 近い将来に希望する働き方について、(1)近い将来(5 年後)も働き続

けられる労働時間(研究時間含む)について、①A 水準以内を希望

する医師の割合は 85%(男性:79%、女性:90%、20 代:約 75%、30-50

代:約 85%)、②A 水準を超えて B 水準以内を希望する医師は 12%で

あった。(2)近い将来(5 年後)も働き続けられる夜勤・宿日直回数に

ついて、①主たる施設では 5 回以下が 94%、②外勤先での夜勤・宿日直については約 80%程度が 4 回以内を希望していた。

17

学位取得よりも専門医を取得することを優先する傾向は女性に限ったことではない。研究に関心をもって取組み、学位を取得

してアカデミックキャリアにおいて活躍する人材を増やすことは性別に関わらず重要な課題である。ライフイベントに際して研究

の優先順位が下がってしまうことがないよう、興味をもつテーマに細く長くでもライフワークとして取り組めるよう、指導教官から

の働きかけとともに、研究を補助する人員を配置することや、研究をキャリア 成においてわかりやすく位置付けたプログラム

を提示することなども進めていく必要がある。

また、ポストが提示された場合、自分なんかに務まるかが心配であるとか、業務がさらに増えて時間がなくなり家庭との両立

がより難しくなるなどの理由で女性は辞退する傾向があることが日本のみならず海外でも指摘されている 22)。せっかくの能力を

活かすためには、女性の自己肯定感を高め、積極的にチャンスを生かして活躍できる社会風土が重要である。日本では指導

的立場にあまりにも女性の割合が低く、国際的にも問題視されていることもあり、女子学生枠を増やす(東京工業大学)、女性

教授・准教授の増加の数値目標を設定する(東京大学)などの具体的な取組もようやく始まりつつある。他にも、研究職などの

公募において同等の条件であればなるべく女性を採用する、などの条項を採用条件に明示する求人も増えてきている。ただ、

こうしたアファーマティブアクションについては賛否両論あり、できるだけ不公平感や劣等感などが生じないように配慮しつつ多

様性のある人材を登用し、そこからイノベーションを創出していく環境を作る取組みを様々なところで推進していく必要がある。

3) 働き方への意識・ワークライフバランスについて

本邦の医療は勤務医の長時間労働・自己犠牲により支えられてきた。産婦人科医療においては、24 時間 365 日、いついかなる

時でも母児の安全のために高い水準の医療の実践が求められるが、それは実際には多大なる労力を要するもので、産婦人科医

の心身の健康や家庭生活に少なからぬ負担を強いるものであった。これまでは、産婦人科医一人ひとりの高いモチベーション、使

命感によって実現されてきたともいえよう。しかしながら、医師個人のやりがいや責任感だけに依存する働き方はもはや許容され

るべきではない。長時間労働は医師の心身の健康に悪影響を及ぼすのみでなく、医療事故の増加により患者の安全が危ぶまれ

る 23-30)。医師の働き方改革の 底には、医師が心身ともに健康で充実して働くことができる環境を整備し、これにより患者・国民に

対し質の高い安全な医療を持続的に提供可能な体制を維持していくという命題がある。 働き方改革とは単なる労働時間上限規

制の問題ではなく地域医療を守るための取組であることをあらためて認識し、医師個人、ひいては国全体で医療に対する意識変

革が必要である。

現場の産婦人科医が抱く、自身の働き方に対する意識は千差万別である。オンとオフを明確にし、自身や家庭の時間を重要視す

る働き方、高度技能習得のために積極的に診療に携わることで研鑽を積む働き方、医学の発展のために研究活動に重点を置い

た働き方など、各人の価値観や目標は実に多様である。

全国の産婦人科の勤務体制と実情、また、現場の医師が現状をどのように感じ、変えていきたいかを明らかにすることを目的に、

「働き方改革に向けた指導医と若手医師の意識調査(2022)」が実施された 31)。学会員 693 名、男女比 1:1 で、30-50 歳代(82%)を

中心に、全国より医育機関、市中病院のみならず診療所勤務の医師からも回答が得られ、その結果を一部抜粋して以下に示す。

i. 働き方の現状について、回答者の労働時間が A 水準以上(週 60 時

間以上)は 29.0%、B 水準超え(週 80 時間以上)は 7.5%であった。

図 15. 5年後も働き続けられる労働時間

ii. 近い将来に希望する働き方について、(1)近い将来(5 年後)も働き続

けられる労働時間(研究時間含む)について、①A 水準以内を希望

する医師の割合は 85%(男性:79%、女性:90%、20 代:約 75%、30-50

代:約 85%)、②A 水準を超えて B 水準以内を希望する医師は 12%で

あった。(2)近い将来(5 年後)も働き続けられる夜勤・宿日直回数に

ついて、①主たる施設では 5 回以下が 94%、②外勤先での夜勤・宿日直については約 80%程度が 4 回以内を希望していた。

17