よむ、つかう、まなぶ。

資料6-2_三浦構成員提出資料2 (16 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64121.html |

| 出典情報 | 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第1回 10/1)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

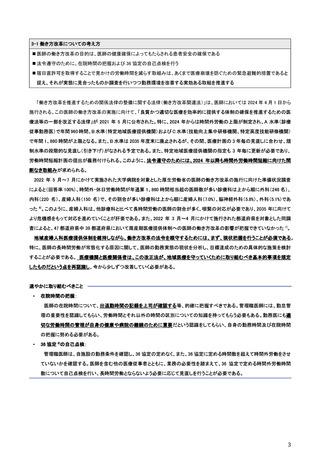

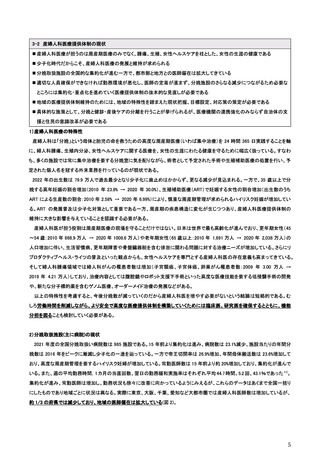

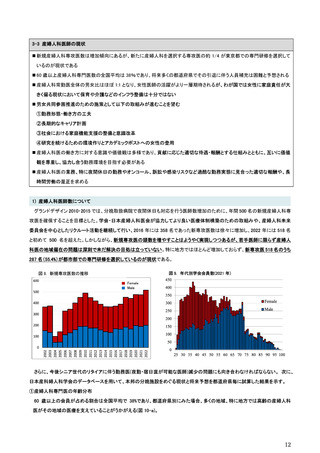

2) 男女共同参画について

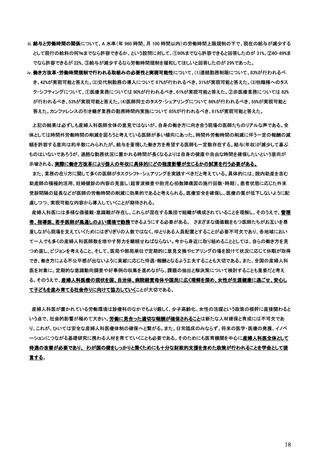

総務省の 2021 年「社会生活基本調査」によると、我が国の夫の家事・育児時間は妻の 4 分の 1 ほどに過ぎず、共働きでも専業

主婦家庭でもあまり変わらないとしている 17)。こうした家事・育児分担の極端な偏りは少子化の要因の一つであり、女性の社会進

出を阻んでいるとされている。能力や意欲のある女性が十分に力を発揮できないことは社会全体の損失につながる。これは医師

においても同様で、日本医師会が 2017 年にまとめた「女性医師の勤務環境の現況に関する調査報告書」によると夫が同居してい

る方が、子どもの有無に関わらず常勤から離職しやすいというデータがある 18)。

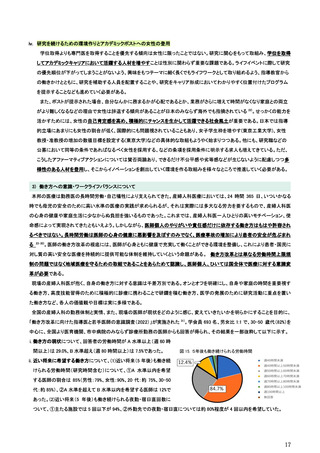

産婦人科女性医師の就労環境については、常勤医師に占める女性の割合は 47.7%で、そのうち 42.9%は妊娠中または未就学児・

小学生を育児中であるとしている。さらに、育児中の働き方として夜間勤務の緩和なく働く医師がいる施設は 39.6%である一方、夜

勤あるいは宿直免除としているケースがある施設は 42.5%であった。こうした就労緩和や保育所設置、時間外・病児保育、24 時間

保育などの育児支援は年々着実に整備が進んできているが、子供の就学を境として半数近い女性医師が分娩取扱い病院の常勤

を離脱していることもデータからは推定されており、また、常勤先を持たない非常勤医師のうち 43.6%が妊娠・育児を常勤離脱の理

由としている 11)。

また、女性医師の妊娠出産に関するデータとして、日本内科学会、日本産科婦人科学会、 日本外科学会の 3 つの学会におけ

る女性医師を対象に 2019 年に施行された調査によると、他科と比較して産婦人科女性医師においては以下の特徴があることが

示された 19)。

•

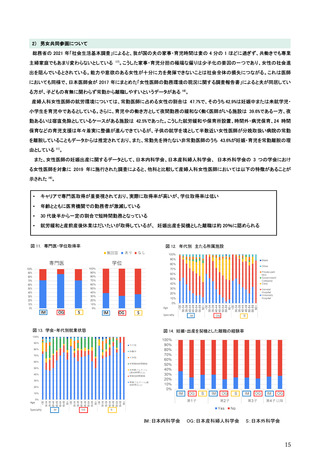

キャリアで専門医取得が重要視されており、実際に取得率が高いが、学位取得率は低い

•

年齢とともに医育機関での勤務者が激減している

•

30 代後半から一定の割合で短時間勤務となっている

•

就労緩和と産前産後休業はだいたいが取得しているが、 妊娠出産を契機とした離職は約 20%に認められる

図 11. 専門医・学位取得率

図 12. 年代別 主たる所属施設

図 13. 学会・年代別就業状態

図 14. 妊娠・出産を契機とした離職の経験率

IM:日本内科学会

OG:日本産科婦人科学会

S:日本外科学会

15

総務省の 2021 年「社会生活基本調査」によると、我が国の夫の家事・育児時間は妻の 4 分の 1 ほどに過ぎず、共働きでも専業

主婦家庭でもあまり変わらないとしている 17)。こうした家事・育児分担の極端な偏りは少子化の要因の一つであり、女性の社会進

出を阻んでいるとされている。能力や意欲のある女性が十分に力を発揮できないことは社会全体の損失につながる。これは医師

においても同様で、日本医師会が 2017 年にまとめた「女性医師の勤務環境の現況に関する調査報告書」によると夫が同居してい

る方が、子どもの有無に関わらず常勤から離職しやすいというデータがある 18)。

産婦人科女性医師の就労環境については、常勤医師に占める女性の割合は 47.7%で、そのうち 42.9%は妊娠中または未就学児・

小学生を育児中であるとしている。さらに、育児中の働き方として夜間勤務の緩和なく働く医師がいる施設は 39.6%である一方、夜

勤あるいは宿直免除としているケースがある施設は 42.5%であった。こうした就労緩和や保育所設置、時間外・病児保育、24 時間

保育などの育児支援は年々着実に整備が進んできているが、子供の就学を境として半数近い女性医師が分娩取扱い病院の常勤

を離脱していることもデータからは推定されており、また、常勤先を持たない非常勤医師のうち 43.6%が妊娠・育児を常勤離脱の理

由としている 11)。

また、女性医師の妊娠出産に関するデータとして、日本内科学会、日本産科婦人科学会、 日本外科学会の 3 つの学会におけ

る女性医師を対象に 2019 年に施行された調査によると、他科と比較して産婦人科女性医師においては以下の特徴があることが

示された 19)。

•

キャリアで専門医取得が重要視されており、実際に取得率が高いが、学位取得率は低い

•

年齢とともに医育機関での勤務者が激減している

•

30 代後半から一定の割合で短時間勤務となっている

•

就労緩和と産前産後休業はだいたいが取得しているが、 妊娠出産を契機とした離職は約 20%に認められる

図 11. 専門医・学位取得率

図 12. 年代別 主たる所属施設

図 13. 学会・年代別就業状態

図 14. 妊娠・出産を契機とした離職の経験率

IM:日本内科学会

OG:日本産科婦人科学会

S:日本外科学会

15