よむ、つかう、まなぶ。

資料6-2_三浦構成員提出資料2 (19 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64121.html |

| 出典情報 | 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第1回 10/1)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

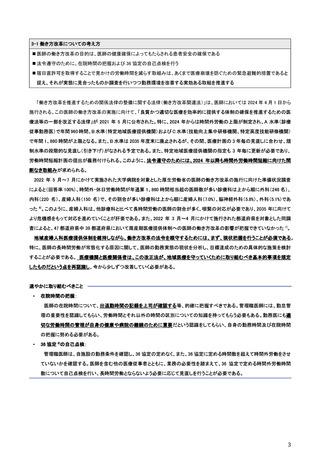

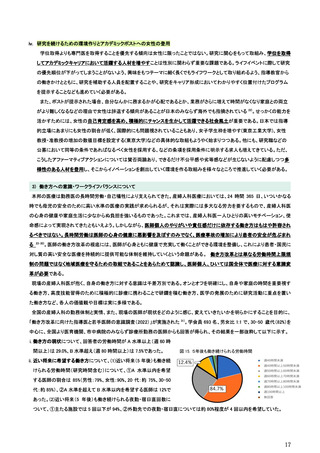

iii. 給与と労働時間の関係について、A 水準(年 960 時間、月 100 時間以内)の労働時間上限規制の下で、現在の給与が減少する

として現行の給料の何%までなら許容できるか、という設問に対して、①90%までなら許容できると回答したのが 31%、②80-89%ま

でなら許容できるが 22%、③給与が減少するなら労働時間規制を緩和してほしいと回答したのが 29%であった。

iv. 働き方改革・労働時間規制で行われる取組みの必要性と実現可能性について、(1)連続勤務制限について、83%が行われるべ

き、42%が実現可能と答えた。(2)交代制勤務の導入について 67%が行われるべき、31%が実現可能と答えた。(3)他職種へのタス

ク・シフティングについて、①医療業務については 90%が行われるべき、61%が実現可能と答えた。②非医療業務については 82%

が行われるべき、53%が実現可能と答えた。(4)医師同士のタスク・シェアリングについて 86%が行われるべき、55%が実現可能と

答えた。カンファレンスの引き継ぎ業務の勤務時間内実施について 85%が行われるべき、61%が実現可能と答えた。

上記の結果は必ずしも産婦人科医師全体の意見ではないが、自身の働き方に向き合う現場の医師たちのリアルな声である。全

体としては時間外労働時間の削減を図ろうと考えている医師が多い傾向にあった。時間外労働時間の削減に伴う一定の報酬の減

額を許容する意向は約半数にみられたが、給与を重視した働き方を希望する医師も一定数存在する。給与(年収)が減少して喜ぶ

ものはいないであろうが、過酷な勤務状況に置かれる時間が長くなるよりは自身の健康や自由な時間を確保したいという意向が

示唆される。実際に働き方改革により個人の年収に具体的にどの程度影響が生じるかの試算を行う必要がある。

また、業務の在り方に関して多くの医師がタスクシフト・シェアリングを実践すべきだと考えている。具体的には、院内助産を含む

助産師の積極的活用、妊婦健診の内容の見直し(超音波検査や胎児心拍数陣痛図の施行回数・時期)、患者状態に応じた外来

受診間隔の延長などが医師の労働時間の削減に効果的であると考えられる。医療安全を確保し、医療の質が低下しないように配

慮しつつ、実現可能な内容から導入していくことが期待される。

産婦人科医には多様な価値観・意識観が存在し、これらが混在する集団で組織が構成されていることを理解し、そのうえで、管理

者、指導医、若手医師が風通しのよい環境で勤務できるようにする必要がある。 さまざまな価値観をもつ医師たちがお互いを尊

重しながら現場を支えていくためにはぎりぎりの人数ではなく、ゆとりある人員配置とすることが必要不可欠であり、各地域におい

て一人でも多くの産婦人科医師数を増やす努力を継続せねばならない。今から身近に取り組めることとしては、自らの働き方を見

つめ直し、ビジョンを考えること、そして、医局や部局単位で定期的に意見交換やヒアリングの場を設けて状況に応じて休暇が取得

でき、働き方による不公平感が出ないように貢献に応じた待遇・報酬となるよう工夫することも大切である。また、全国の産婦人科

医を対象に、定期的な意識動向調査や好事例の収集を進めながら、課題の抽出と解決策について検討することも重要だと考え

る。そのうえで、産婦人科医療の現状を国、自治体、病院経営母体や国民に広く理解を深め、女性が生涯健康に過ごせ、安心し

て子どもを産み育てる社会作りに向けて協力していくことが大切である。

産婦人科医が置かれている労働環境は診療科のなかでもより厳しく、少子高齢化、女性の活躍という政策の

幹に直接関わると

いう点で、社会的影響が極めて大きい。労働に見合った適切な報酬が確保されることは新たな人材確保と育成には不可欠であ

り、これが、ひいては安全な産婦人科医療体制の確保へと繋がる。また、日常臨床のみならず、将来の医学・医療の発展、イノベ

ーションにつながる基礎研究に携わる人材を育てていくことも必要である。そのためにも医育機関を中心に産婦人科医全体として

待遇の改善が必要であり、 わが国の礎をしっかりと築くためにも十分な財政的支援を含めた政策が行われることを学会として提

言する。

18

として現行の給料の何%までなら許容できるか、という設問に対して、①90%までなら許容できると回答したのが 31%、②80-89%ま

でなら許容できるが 22%、③給与が減少するなら労働時間規制を緩和してほしいと回答したのが 29%であった。

iv. 働き方改革・労働時間規制で行われる取組みの必要性と実現可能性について、(1)連続勤務制限について、83%が行われるべ

き、42%が実現可能と答えた。(2)交代制勤務の導入について 67%が行われるべき、31%が実現可能と答えた。(3)他職種へのタス

ク・シフティングについて、①医療業務については 90%が行われるべき、61%が実現可能と答えた。②非医療業務については 82%

が行われるべき、53%が実現可能と答えた。(4)医師同士のタスク・シェアリングについて 86%が行われるべき、55%が実現可能と

答えた。カンファレンスの引き継ぎ業務の勤務時間内実施について 85%が行われるべき、61%が実現可能と答えた。

上記の結果は必ずしも産婦人科医師全体の意見ではないが、自身の働き方に向き合う現場の医師たちのリアルな声である。全

体としては時間外労働時間の削減を図ろうと考えている医師が多い傾向にあった。時間外労働時間の削減に伴う一定の報酬の減

額を許容する意向は約半数にみられたが、給与を重視した働き方を希望する医師も一定数存在する。給与(年収)が減少して喜ぶ

ものはいないであろうが、過酷な勤務状況に置かれる時間が長くなるよりは自身の健康や自由な時間を確保したいという意向が

示唆される。実際に働き方改革により個人の年収に具体的にどの程度影響が生じるかの試算を行う必要がある。

また、業務の在り方に関して多くの医師がタスクシフト・シェアリングを実践すべきだと考えている。具体的には、院内助産を含む

助産師の積極的活用、妊婦健診の内容の見直し(超音波検査や胎児心拍数陣痛図の施行回数・時期)、患者状態に応じた外来

受診間隔の延長などが医師の労働時間の削減に効果的であると考えられる。医療安全を確保し、医療の質が低下しないように配

慮しつつ、実現可能な内容から導入していくことが期待される。

産婦人科医には多様な価値観・意識観が存在し、これらが混在する集団で組織が構成されていることを理解し、そのうえで、管理

者、指導医、若手医師が風通しのよい環境で勤務できるようにする必要がある。 さまざまな価値観をもつ医師たちがお互いを尊

重しながら現場を支えていくためにはぎりぎりの人数ではなく、ゆとりある人員配置とすることが必要不可欠であり、各地域におい

て一人でも多くの産婦人科医師数を増やす努力を継続せねばならない。今から身近に取り組めることとしては、自らの働き方を見

つめ直し、ビジョンを考えること、そして、医局や部局単位で定期的に意見交換やヒアリングの場を設けて状況に応じて休暇が取得

でき、働き方による不公平感が出ないように貢献に応じた待遇・報酬となるよう工夫することも大切である。また、全国の産婦人科

医を対象に、定期的な意識動向調査や好事例の収集を進めながら、課題の抽出と解決策について検討することも重要だと考え

る。そのうえで、産婦人科医療の現状を国、自治体、病院経営母体や国民に広く理解を深め、女性が生涯健康に過ごせ、安心し

て子どもを産み育てる社会作りに向けて協力していくことが大切である。

産婦人科医が置かれている労働環境は診療科のなかでもより厳しく、少子高齢化、女性の活躍という政策の

幹に直接関わると

いう点で、社会的影響が極めて大きい。労働に見合った適切な報酬が確保されることは新たな人材確保と育成には不可欠であ

り、これが、ひいては安全な産婦人科医療体制の確保へと繋がる。また、日常臨床のみならず、将来の医学・医療の発展、イノベ

ーションにつながる基礎研究に携わる人材を育てていくことも必要である。そのためにも医育機関を中心に産婦人科医全体として

待遇の改善が必要であり、 わが国の礎をしっかりと築くためにも十分な財政的支援を含めた政策が行われることを学会として提

言する。

18