よむ、つかう、まなぶ。

資料6-2_三浦構成員提出資料2 (5 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64121.html |

| 出典情報 | 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第1回 10/1)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

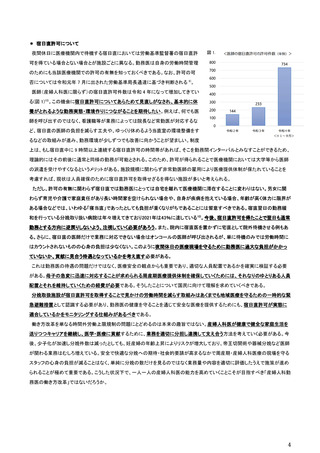

* 宿日直許可について

夜間休日に医療機関内で待機する宿日直においては労働基準監督署の宿日直許

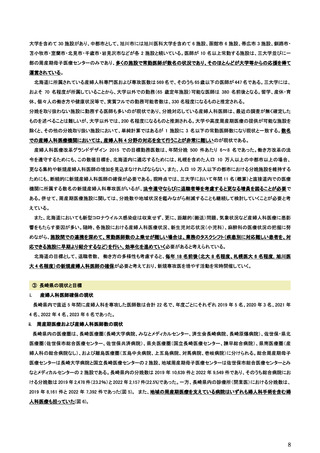

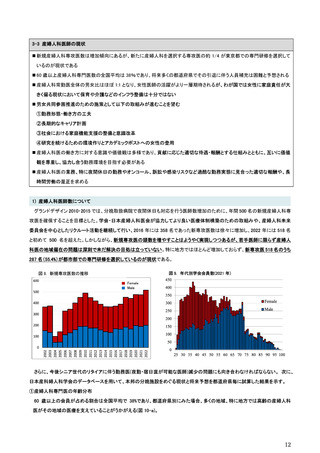

図 1.

可を得ている場合とない場合とが施設ごとに異なる。勤務医は自身の労働時間管理

のためにも当該医療機関での許可の有無を知っておくべきである。なお、許可の可

否については令和元年 7 月に出された労働基準局長通達に基づき判断される 9)。

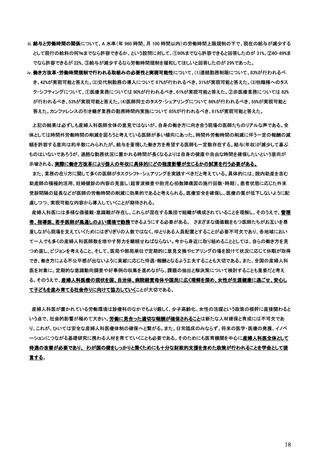

医師(産婦人科医に限らず)の宿日直許可件数は令和 4 年になって増加してきてい

る(図 1)10)。この機会に宿日直許可についてあらためて見直しがなされ、基本的に休

養がとれるような勤務実態・環境作りにつながることを期待したい。例えば、何でも医

師を呼び出すのではなく、看護職等が業務によっては院長など常勤医が対応するな

ど、宿日直の医師の負担を減らす工夫や、ゆっくり休めるよう当直室の環境整備をす

るなどの取組みが進み、勤務環境が少しずつでも改善に向かうことが望ましい。制度

上は、もし宿日直中に 9 時間以上連続する宿日直許可の時間帯があれば、そこを勤務間インターバルとみなすことができるため、

理論的にはその前後に通常と同様の勤務が可能とされる。このため、許可が得られることで医療機関においては大学等から医師

の派遣を受けやすくなるというメリットがある。施設規模に関わらず非常勤医師の雇用により医療提供体制が保たれていることを

考慮すれば、現状は人員確保のために宿日直許可を取得せざるを得ない施設が多いと考えられる。

ただし、許可の有無に関わらず宿日直では勤務医にとっては自宅を離れて医療機関に滞在することに変わりはない。男女に関

わらず育児や介護で家庭責任があり長い時間家を空けられない場合や、自身が疾病を抱えている場合、年齢が高く体力に限界が

ある場合などでは、いわゆる「寝当直」であったとしても負担が重くなりがちであることには留意すべきである。宿直翌日の勤務緩

和を行っている分娩取り扱い病院は年々増えてきており2021年は43%に達している10)。今後、宿日直許可を得たことで翌日も通常

勤務とする方向に逆戻りしないよう、注視していく必要があろう。また、院内に宿直医を置かずに宅直として院外待機させる例もあ

る。さらに、宿日直の医師だけで業務に対応できない場合はオンコールの医師が呼び出されるが、単に待機のみでは労働時間に

はカウントされないものの心身の負担は少なくない。このように夜間休日の医療現場を守るために勤務医に過大な負担がかかっ

ていないか、貢献に見合う待遇となっているかを考え直す必要がある。

これは勤務医の待遇の問題だけではなく、医療安全の観点からも重要であり、適切な人員配置であるかを確実に検証する必要

がある。母子の急変に迅速に対応することが求められる周産期医療提供体制を確保していくためには、それなりのゆとりある人員

配置とそれを維持していくための経費が必要である。そうしたことについて国民に向けて理解を求めていくべきである。

分娩取扱施設が宿日直許可を取得することで見かけの労働時間を減らす取組みはあくまでも地域医療を守るための一時的な緊

急避難措置として認識する必要があり、勤務医の健康を守ることを通じて安全な医療を提供するためにも、宿日直許可が実態に

適合しているかをモニタリングする仕組みがあるべきである。

働き方改革を単なる時間外労働上限規制の問題にとどめるのは本来の趣旨ではない。産婦人科医が健康で健全な家庭生活を

送りつつキャリアを継続し、医学・医療に貢献するために、業務を適切に分担し連携して支え合う方法を考えていく必要がある。今

後、少子化が加速し分娩件数は減ったとしても、妊産婦の年齢上昇によりリスクが増大しており、帝王切開術や器械分娩など医師

が関わる業務はむしろ増えている。安全で快適な分娩への期待・社会的要請が高まるなかで周産期・産婦人科医療の現場を守る

スタッフの心身の負担が減ることはなく、単純に分娩の数だけを見るのではなく業務量や内容を適切に評価したうえで施策が進め

られることが極めて重要である。こうした状況下で、一人一人の産婦人科医の能力を高めていくことこそが目指すべき「産婦人科勤

務医の働き方改革」ではないだろうか。

4

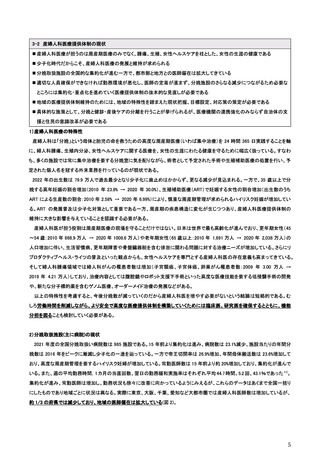

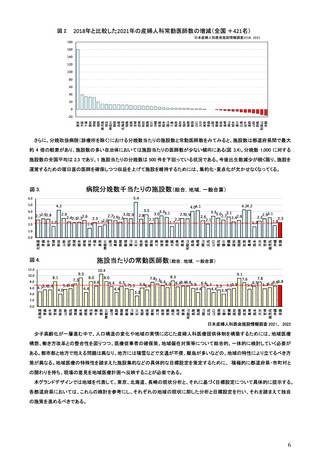

夜間休日に医療機関内で待機する宿日直においては労働基準監督署の宿日直許

図 1.

可を得ている場合とない場合とが施設ごとに異なる。勤務医は自身の労働時間管理

のためにも当該医療機関での許可の有無を知っておくべきである。なお、許可の可

否については令和元年 7 月に出された労働基準局長通達に基づき判断される 9)。

医師(産婦人科医に限らず)の宿日直許可件数は令和 4 年になって増加してきてい

る(図 1)10)。この機会に宿日直許可についてあらためて見直しがなされ、基本的に休

養がとれるような勤務実態・環境作りにつながることを期待したい。例えば、何でも医

師を呼び出すのではなく、看護職等が業務によっては院長など常勤医が対応するな

ど、宿日直の医師の負担を減らす工夫や、ゆっくり休めるよう当直室の環境整備をす

るなどの取組みが進み、勤務環境が少しずつでも改善に向かうことが望ましい。制度

上は、もし宿日直中に 9 時間以上連続する宿日直許可の時間帯があれば、そこを勤務間インターバルとみなすことができるため、

理論的にはその前後に通常と同様の勤務が可能とされる。このため、許可が得られることで医療機関においては大学等から医師

の派遣を受けやすくなるというメリットがある。施設規模に関わらず非常勤医師の雇用により医療提供体制が保たれていることを

考慮すれば、現状は人員確保のために宿日直許可を取得せざるを得ない施設が多いと考えられる。

ただし、許可の有無に関わらず宿日直では勤務医にとっては自宅を離れて医療機関に滞在することに変わりはない。男女に関

わらず育児や介護で家庭責任があり長い時間家を空けられない場合や、自身が疾病を抱えている場合、年齢が高く体力に限界が

ある場合などでは、いわゆる「寝当直」であったとしても負担が重くなりがちであることには留意すべきである。宿直翌日の勤務緩

和を行っている分娩取り扱い病院は年々増えてきており2021年は43%に達している10)。今後、宿日直許可を得たことで翌日も通常

勤務とする方向に逆戻りしないよう、注視していく必要があろう。また、院内に宿直医を置かずに宅直として院外待機させる例もあ

る。さらに、宿日直の医師だけで業務に対応できない場合はオンコールの医師が呼び出されるが、単に待機のみでは労働時間に

はカウントされないものの心身の負担は少なくない。このように夜間休日の医療現場を守るために勤務医に過大な負担がかかっ

ていないか、貢献に見合う待遇となっているかを考え直す必要がある。

これは勤務医の待遇の問題だけではなく、医療安全の観点からも重要であり、適切な人員配置であるかを確実に検証する必要

がある。母子の急変に迅速に対応することが求められる周産期医療提供体制を確保していくためには、それなりのゆとりある人員

配置とそれを維持していくための経費が必要である。そうしたことについて国民に向けて理解を求めていくべきである。

分娩取扱施設が宿日直許可を取得することで見かけの労働時間を減らす取組みはあくまでも地域医療を守るための一時的な緊

急避難措置として認識する必要があり、勤務医の健康を守ることを通じて安全な医療を提供するためにも、宿日直許可が実態に

適合しているかをモニタリングする仕組みがあるべきである。

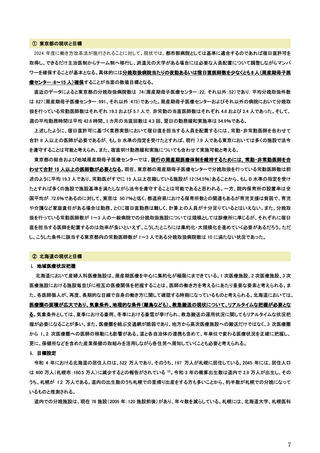

働き方改革を単なる時間外労働上限規制の問題にとどめるのは本来の趣旨ではない。産婦人科医が健康で健全な家庭生活を

送りつつキャリアを継続し、医学・医療に貢献するために、業務を適切に分担し連携して支え合う方法を考えていく必要がある。今

後、少子化が加速し分娩件数は減ったとしても、妊産婦の年齢上昇によりリスクが増大しており、帝王切開術や器械分娩など医師

が関わる業務はむしろ増えている。安全で快適な分娩への期待・社会的要請が高まるなかで周産期・産婦人科医療の現場を守る

スタッフの心身の負担が減ることはなく、単純に分娩の数だけを見るのではなく業務量や内容を適切に評価したうえで施策が進め

られることが極めて重要である。こうした状況下で、一人一人の産婦人科医の能力を高めていくことこそが目指すべき「産婦人科勤

務医の働き方改革」ではないだろうか。

4