よむ、つかう、まなぶ。

資料6-2_三浦構成員提出資料2 (17 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64121.html |

| 出典情報 | 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第1回 10/1)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

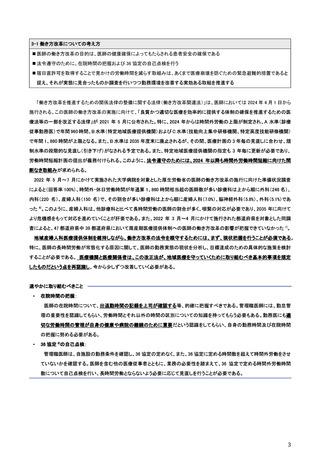

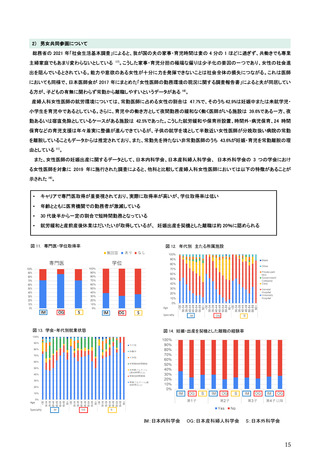

このように、産婦人科ではとくに若い世代では女性の割合が高く、専門医取得率も高く、今後の産婦人科医療を支える重要なマ

ンパワーとなっている。しかし、出産育児で一定割合が離職しており、また、学位取得率は低く、医育機関での勤務を続ける女性

医師が少ないことは今後に向けての課題である。

近年、全国各地で女性教授が就任しつつあり、学会の幹部として活躍する准教授、教授職の女性医師が出てきている。産婦人

科における研究活動、イノベーションを進めていくためにはダイバーシティのさらなる推進が求められ、アカデミックな分

でもさら

に女性が活躍していける体制を構築する必要があろう。以下、男女共同参画推進のための施策を記す。

i. 長時間労働の是正と働き方の工夫

夜間の勤務をはさんで前後も通常勤務を行い、32 時間以上にわたって家を離れて働くというスタイルは、いわゆる「宿日直許

可」の有無に関わらず心身の負担が大きい。とくに育児や介護など家庭責任がある場合、性別に関わらずこうした働き方は無

理が大きい。近年は分娩取り扱い病院の医師においても交替勤務を導入する施設が出てきている。交替勤務により、夜勤は

夜に出勤し翌朝帰宅する仕組みにすることで、家を離れる時間を減らせば育児や介護との両立もしやすくなる。人員が不足し

交替勤務が導入できない場合にも、翌日はできるだけ早く帰れるよう、他の医師に業務を任せることも考慮される。例えばここ

に短時間勤務の医師やシニア医師を活用し、タスクをうまくシェアすることで、夜間の勤務明けの医師の負担軽減とともに、代

わりに業務を行う医師の組織における役割や、やりがいも増すことができよう。このように長時間働ける人のみに業務が偏るこ

となく、業務を分割することで担い手を増やし、かつそれぞれの能力を活かすための工夫が求められる。

ii. 柔軟な働き方の推進と長期的なキャリア計画

仕事と家庭のバランスについては家庭背景や価値観が人によってさまざまで、一律に対応することは難しい。状況に応じて柔

軟な働き方の選択肢を提供し、ライフステージに合わせて仕事のペースを調節しつつ、一時的にペースダウンしたとしても離職

することなく、また時期がくればアクセルを踏み込めるように長期的にキャリアを考える視点も必要であろう。

産休・育休など休暇から復帰しても長時間労働が困難なため以前の常勤ポストには戻れず、大学など医育機関から離れること

を余儀なくされることが多い。本人の意欲があれば元の職位に戻りやすくするために、短時間正規雇用制度や夜間の勤務減

免の助教ポストを設置するなど負担を一時軽減しつつ勤務を継続できる仕組みや、支援枠の教員枠などを定員外に追加して

設置する取組みを行なっている大学もある。

大学ではキャリア支援枠(医員)を設置し、出産・育児・介護などの理由で通常

勤務ができない場合に男女問わずに利用できるという先進的な制度を設けており、大きな成果を出している 20)。さらに診療科

ごとに復職プログラムを具体的に提示しており、産婦人科のワーキングコースもある 21)。これらの取組みは他大学でも参考に

なるだろう。

iii. 社会における家庭機能支援の整備と意識改革

もちろん育児や介護は女性だけの役割ではない。育児休暇、保育所設置、時間外・病児保育、24 時間保育などの育児支援

や介護休暇、介護サービスなど家庭の支援機能をさらに拡充するとともに、 性別に関わらず必要な人が使いやすい環境を整

備することが大切である。 その一方、こうした勤務緩和や休業により、同僚など他のメンバーの業務負担が増えることへの懸

念があって、なかなか妊娠に踏み切れないことも我が国の少子化につながっている。こうした欠員に対する適切な人員補充、

あるいは負担増となるスタッフにその分の適切な報酬が加算される等の対応が制度としてきちんと整備されるべきである。

医師のみならず、働き手自身に学び直し(リスキリング)が求められる時代でもある。勤務緩和や支援を受けて仕事を減らす

施策ばかりを拡充するのではなく、医師として学び、活躍できる時間をいかに増やしていくかを合わせて検討すべきである。例

えば、日本では諸外国と比べ、家事労働者を家に入れるのが一

的でなく、外部化しにくいとされている。他人に頼ってはいけ

ないと自分だけで抱え込もうとせずに上手に外部サービスを利用する意識改革とともに、ドイツやフランスなど家事サービスの

利用料について税優遇する仕組みがある国に倣い、我が国でも働きたい人を後押しできる政策が求められる。

16

ンパワーとなっている。しかし、出産育児で一定割合が離職しており、また、学位取得率は低く、医育機関での勤務を続ける女性

医師が少ないことは今後に向けての課題である。

近年、全国各地で女性教授が就任しつつあり、学会の幹部として活躍する准教授、教授職の女性医師が出てきている。産婦人

科における研究活動、イノベーションを進めていくためにはダイバーシティのさらなる推進が求められ、アカデミックな分

でもさら

に女性が活躍していける体制を構築する必要があろう。以下、男女共同参画推進のための施策を記す。

i. 長時間労働の是正と働き方の工夫

夜間の勤務をはさんで前後も通常勤務を行い、32 時間以上にわたって家を離れて働くというスタイルは、いわゆる「宿日直許

可」の有無に関わらず心身の負担が大きい。とくに育児や介護など家庭責任がある場合、性別に関わらずこうした働き方は無

理が大きい。近年は分娩取り扱い病院の医師においても交替勤務を導入する施設が出てきている。交替勤務により、夜勤は

夜に出勤し翌朝帰宅する仕組みにすることで、家を離れる時間を減らせば育児や介護との両立もしやすくなる。人員が不足し

交替勤務が導入できない場合にも、翌日はできるだけ早く帰れるよう、他の医師に業務を任せることも考慮される。例えばここ

に短時間勤務の医師やシニア医師を活用し、タスクをうまくシェアすることで、夜間の勤務明けの医師の負担軽減とともに、代

わりに業務を行う医師の組織における役割や、やりがいも増すことができよう。このように長時間働ける人のみに業務が偏るこ

となく、業務を分割することで担い手を増やし、かつそれぞれの能力を活かすための工夫が求められる。

ii. 柔軟な働き方の推進と長期的なキャリア計画

仕事と家庭のバランスについては家庭背景や価値観が人によってさまざまで、一律に対応することは難しい。状況に応じて柔

軟な働き方の選択肢を提供し、ライフステージに合わせて仕事のペースを調節しつつ、一時的にペースダウンしたとしても離職

することなく、また時期がくればアクセルを踏み込めるように長期的にキャリアを考える視点も必要であろう。

産休・育休など休暇から復帰しても長時間労働が困難なため以前の常勤ポストには戻れず、大学など医育機関から離れること

を余儀なくされることが多い。本人の意欲があれば元の職位に戻りやすくするために、短時間正規雇用制度や夜間の勤務減

免の助教ポストを設置するなど負担を一時軽減しつつ勤務を継続できる仕組みや、支援枠の教員枠などを定員外に追加して

設置する取組みを行なっている大学もある。

大学ではキャリア支援枠(医員)を設置し、出産・育児・介護などの理由で通常

勤務ができない場合に男女問わずに利用できるという先進的な制度を設けており、大きな成果を出している 20)。さらに診療科

ごとに復職プログラムを具体的に提示しており、産婦人科のワーキングコースもある 21)。これらの取組みは他大学でも参考に

なるだろう。

iii. 社会における家庭機能支援の整備と意識改革

もちろん育児や介護は女性だけの役割ではない。育児休暇、保育所設置、時間外・病児保育、24 時間保育などの育児支援

や介護休暇、介護サービスなど家庭の支援機能をさらに拡充するとともに、 性別に関わらず必要な人が使いやすい環境を整

備することが大切である。 その一方、こうした勤務緩和や休業により、同僚など他のメンバーの業務負担が増えることへの懸

念があって、なかなか妊娠に踏み切れないことも我が国の少子化につながっている。こうした欠員に対する適切な人員補充、

あるいは負担増となるスタッフにその分の適切な報酬が加算される等の対応が制度としてきちんと整備されるべきである。

医師のみならず、働き手自身に学び直し(リスキリング)が求められる時代でもある。勤務緩和や支援を受けて仕事を減らす

施策ばかりを拡充するのではなく、医師として学び、活躍できる時間をいかに増やしていくかを合わせて検討すべきである。例

えば、日本では諸外国と比べ、家事労働者を家に入れるのが一

的でなく、外部化しにくいとされている。他人に頼ってはいけ

ないと自分だけで抱え込もうとせずに上手に外部サービスを利用する意識改革とともに、ドイツやフランスなど家事サービスの

利用料について税優遇する仕組みがある国に倣い、我が国でも働きたい人を後押しできる政策が求められる。

16