よむ、つかう、まなぶ。

資料6-2_三浦構成員提出資料2 (8 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64121.html |

| 出典情報 | 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第1回 10/1)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

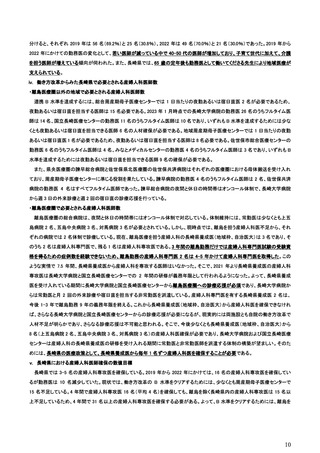

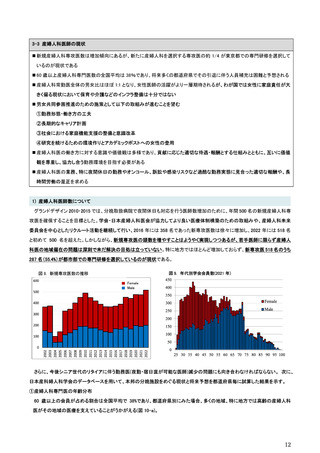

① 東京都の現状と目標

2024 年度に働き方改革法が施行されることに対して、現状では、都市部病院としては基準に適合するのであれば宿日直許可を

取得し、できるだけ主治医制からチーム制へ移行し、派遣元の大学がある場合には必要な人員配置について調整しながらマンパ

ワーを確保することが基本となる。具体的には分娩取扱病院当たりの夜勤あるいは宿日直医師数を少なくとも 8 人(周産期母子医

療センター:8~15 人)確保することが当面の数値目標となる。

直近のデータによると東京都の分娩取扱病院数は 74(周産期母子医療センター:22,それ以外:52)であり,平均分娩取扱件数

は 627(周産期母子医療センター:991、それ以外:473)であった。周産期母子医療センターおよびそれ以外の病院において分娩取

扱を行っている常勤医師数はそれぞれ 19.3 および 5.7 人で,非常勤の当直医師数はそれぞれ 4.8 および 2.4 人であった。そして、

週の平均勤務時間は平均 42.6 時間、1 カ月の当直回数は 4.3 回、翌日の勤務緩和実施率は 54.9%である。

上述したように、宿日直許可に基づく業務実態において宿日直を担当する人員を配置するには、常勤・非常勤医師を合わせて

合計 8 人以上の医師が必要であるが,もし B 水準の指定を受けたとすれば、現行 7.9 人である東京においては多くの施設で法令

を遵守することは可能と考えられ、また、宿直明け勤務緩和実施についても合わせて実施可能と考える。

東京都の総合および地域周産期母子医療センターでは、現行の周産期医療体制を維持するためには,常勤・非常勤医師を合

わせて合計 15 人以上の医師数が必要となる。現在、東京都の周産期母子医療センターで分娩取扱を行っている常勤医師数は前

述のように平均 19.3 人であり、常勤医がすでに 15 人以上在籍している施設が 12(54.5%)あることから、もし B 水準の指定を受け

たとすれば多くの施設で施設基準を満たしながら法令を遵守することは可能であると思われる。一方、院内保育所の設置率は全

国平均が 72.6%であるのに対して、東京は 50.7%と低く、都道府県における保育所数との関連もあるが育児支援は貧弱で、育児

や介護など家庭責任がある場合は勤務、とくに宿日直勤務は難しく、計算上の人員が十分足りているとはいえない。また、分娩取

扱を行っている常勤医師数が 1~3 人の一

病院での分娩取扱施設については規模としては診療所に準じるが、それぞれに宿日

直を担当する医師を配置するのは効率が良いといえず、こうしたところには集約化・大規模化を進めていく必要があるだろう。ただ

し、こうした条件に該当する東京都内の常勤医師数が 1~3 人である分娩取扱病院数は 10 に満たない状況であった。

② 北海道の現状と目標

i. 地域医療状況把握

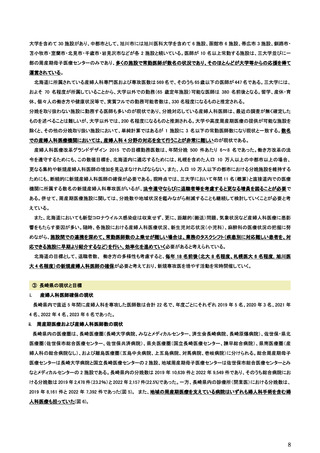

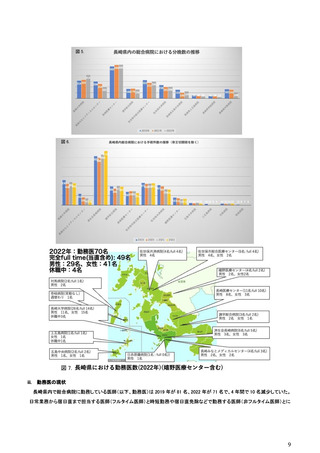

北海道において産婦人科医療施設は、周産期医療を中心に集約化が極限にまできている。1 次医療施設、2 次医療施設、3 次

医療施設における施設毎並びに相互の医療関係を把握することは、医師の働き方を考えるにあたり重要な要素と考えられる。ま

た、各医師個人が、再度、長期的な目線で自身の働き方に関して確認する時期になっているものと考えられる。北海道においては、

医療圏の面積が広大であり、気象条件、地理的な条件(離島なども)、救急搬送の現状について、リアルタイムな把握が必要とな

る。気象条件としては、夏季における豪雨、冬季における豪雪が挙げられ、救急搬送の運用状況に関してもリアルタイムな状況把

握が必要になることが多い。また、医療圏を結ぶ交通網が脆弱であり、地方から高次医療施設への搬送だけではなく、3 次医療圏

から 1、2 次医療圏への医師の移動にも影響がある。道と各自治体の連携も含めて、年単位で変わる医療状況を正確に把握し、

更に、保健所などを含めた産業保健の取組みを活用しながら各住民へ周知していくことも必要と考えられる。

ii. 目標設定

令和 4 年における北海道の居住人口は、522 万人であり、そのうち、197 万人が札幌に居住している。2045 年には、居住人口

は 400 万人(札幌市:180.5 万人)に減少するとの報告がされている 12)。令和 3 年の概算出生数は道内で 2.9 万人が出生し、その

うち、札幌が 1.2 万人である。道内の出生数のうち札幌での里帰り出産をする方も多いことから、約半数が札幌での分娩になって

いるものと推測される。

道内での分娩施設は、現在 76 施設(2005 年:120 施設前後)があり、年々数を減らしている。札幌には、北海道大学、札幌医科

7

2024 年度に働き方改革法が施行されることに対して、現状では、都市部病院としては基準に適合するのであれば宿日直許可を

取得し、できるだけ主治医制からチーム制へ移行し、派遣元の大学がある場合には必要な人員配置について調整しながらマンパ

ワーを確保することが基本となる。具体的には分娩取扱病院当たりの夜勤あるいは宿日直医師数を少なくとも 8 人(周産期母子医

療センター:8~15 人)確保することが当面の数値目標となる。

直近のデータによると東京都の分娩取扱病院数は 74(周産期母子医療センター:22,それ以外:52)であり,平均分娩取扱件数

は 627(周産期母子医療センター:991、それ以外:473)であった。周産期母子医療センターおよびそれ以外の病院において分娩取

扱を行っている常勤医師数はそれぞれ 19.3 および 5.7 人で,非常勤の当直医師数はそれぞれ 4.8 および 2.4 人であった。そして、

週の平均勤務時間は平均 42.6 時間、1 カ月の当直回数は 4.3 回、翌日の勤務緩和実施率は 54.9%である。

上述したように、宿日直許可に基づく業務実態において宿日直を担当する人員を配置するには、常勤・非常勤医師を合わせて

合計 8 人以上の医師が必要であるが,もし B 水準の指定を受けたとすれば、現行 7.9 人である東京においては多くの施設で法令

を遵守することは可能と考えられ、また、宿直明け勤務緩和実施についても合わせて実施可能と考える。

東京都の総合および地域周産期母子医療センターでは、現行の周産期医療体制を維持するためには,常勤・非常勤医師を合

わせて合計 15 人以上の医師数が必要となる。現在、東京都の周産期母子医療センターで分娩取扱を行っている常勤医師数は前

述のように平均 19.3 人であり、常勤医がすでに 15 人以上在籍している施設が 12(54.5%)あることから、もし B 水準の指定を受け

たとすれば多くの施設で施設基準を満たしながら法令を遵守することは可能であると思われる。一方、院内保育所の設置率は全

国平均が 72.6%であるのに対して、東京は 50.7%と低く、都道府県における保育所数との関連もあるが育児支援は貧弱で、育児

や介護など家庭責任がある場合は勤務、とくに宿日直勤務は難しく、計算上の人員が十分足りているとはいえない。また、分娩取

扱を行っている常勤医師数が 1~3 人の一

病院での分娩取扱施設については規模としては診療所に準じるが、それぞれに宿日

直を担当する医師を配置するのは効率が良いといえず、こうしたところには集約化・大規模化を進めていく必要があるだろう。ただ

し、こうした条件に該当する東京都内の常勤医師数が 1~3 人である分娩取扱病院数は 10 に満たない状況であった。

② 北海道の現状と目標

i. 地域医療状況把握

北海道において産婦人科医療施設は、周産期医療を中心に集約化が極限にまできている。1 次医療施設、2 次医療施設、3 次

医療施設における施設毎並びに相互の医療関係を把握することは、医師の働き方を考えるにあたり重要な要素と考えられる。ま

た、各医師個人が、再度、長期的な目線で自身の働き方に関して確認する時期になっているものと考えられる。北海道においては、

医療圏の面積が広大であり、気象条件、地理的な条件(離島なども)、救急搬送の現状について、リアルタイムな把握が必要とな

る。気象条件としては、夏季における豪雨、冬季における豪雪が挙げられ、救急搬送の運用状況に関してもリアルタイムな状況把

握が必要になることが多い。また、医療圏を結ぶ交通網が脆弱であり、地方から高次医療施設への搬送だけではなく、3 次医療圏

から 1、2 次医療圏への医師の移動にも影響がある。道と各自治体の連携も含めて、年単位で変わる医療状況を正確に把握し、

更に、保健所などを含めた産業保健の取組みを活用しながら各住民へ周知していくことも必要と考えられる。

ii. 目標設定

令和 4 年における北海道の居住人口は、522 万人であり、そのうち、197 万人が札幌に居住している。2045 年には、居住人口

は 400 万人(札幌市:180.5 万人)に減少するとの報告がされている 12)。令和 3 年の概算出生数は道内で 2.9 万人が出生し、その

うち、札幌が 1.2 万人である。道内の出生数のうち札幌での里帰り出産をする方も多いことから、約半数が札幌での分娩になって

いるものと推測される。

道内での分娩施設は、現在 76 施設(2005 年:120 施設前後)があり、年々数を減らしている。札幌には、北海道大学、札幌医科

7