よむ、つかう、まなぶ。

資料6-2_三浦構成員提出資料2 (13 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64121.html |

| 出典情報 | 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第1回 10/1)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

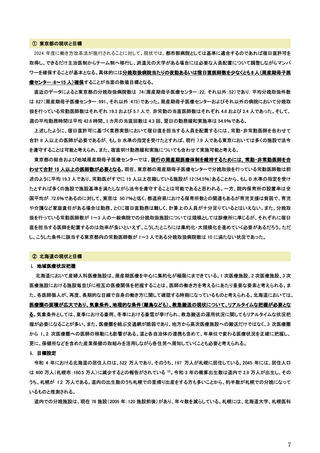

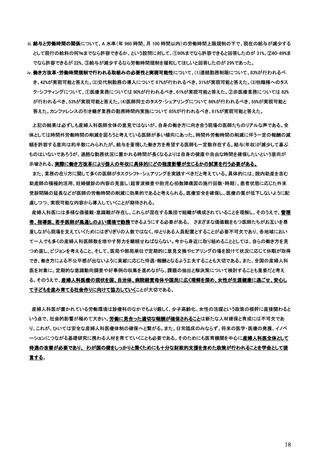

3-3 産婦人科医師の現状

◼ 新規産婦人科専攻医数は増加傾向にあるが、新たに産婦人科を選択する専攻医の約 1/4 が東京都での専門研修を選択して

いるのが現状である

◼ 60 歳以上産婦人科専門医数の全国平均は 38%であり、将来多くの都道府県でその引退に伴う人員補充は困難と予想される

◼ 産婦人科常勤医全体の男女比はほぼ 1:1 となり、女性医師の活躍がより一層期待されるが、わが国では女性に家庭責任が大

きく偏る現状において保育や介護などのインフラ整備は十分ではない

◼ 男女共同参画推進のための施策として以下の取組みが進むことを望む

①勤務

態・働き方の工夫

②長期的なキャリア計画

③社会における家庭機能支援の整備と意識改革

④研究を続けるための環境作りとアカデミックポストへの女性の登用

◼ 産婦人科医の働き方に対する意識や価値観は多様であり、貢献に応じた適切な待遇・報酬とする仕組みとともに、互いに価値

観を尊重し、協力し合う勤務環境を目指す必要がある

◼ 産婦人科医の業務、特に夜間休日の勤務やオンコール、訴訟や感染リスクなど過酷な勤務実態に見合った適切な報酬や、長

時間労働の是正を求める

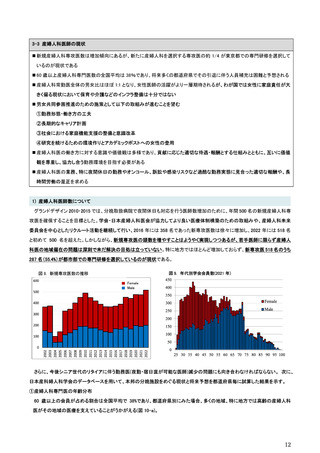

1) 産婦人科医師数について

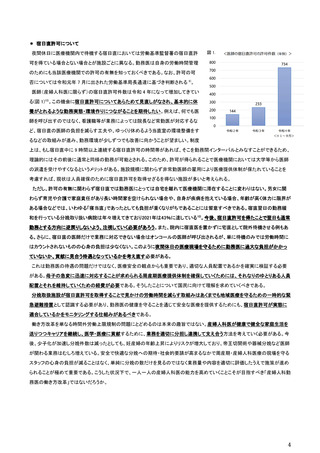

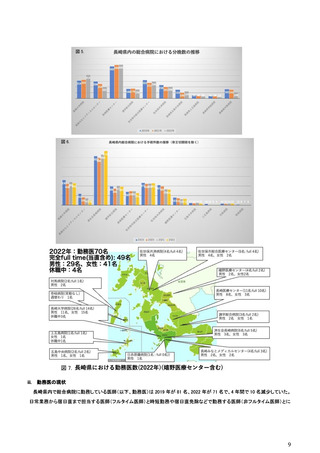

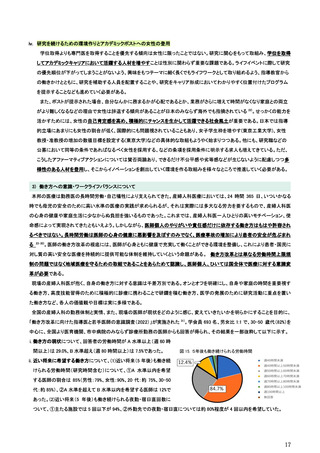

グランドデザイン 2010・2015 では、分娩取扱病院で夜間休日も対応を行う医師数増加のために、年間 500 名の新規産婦人科専

攻医を確保することを目標とした。学会・日本産婦人科医会が協力してより良い医療体制構築のための取組みや、産婦人科未来

委員会を中心としたリクルート活動を継続して行い、2016 年には 358 名であった新専攻医数は徐々に増加し、2022 年には 518 名

と初めて 500 名を超えた。しかしながら、新規専攻医の頭数を増やすことはようやく実現しつつあるが、若手医師に限らず産婦人

科医の地域偏在の問題は深刻で未だ解決の目処は立っていない。特に地方ではほとんど増加しておらず、新専攻医 518 名のうち

287 名(55.4%)が都市部での専門研修を選択しているのが現状である。

図 8. 新規専攻医数の推移

図 9. 年代別学会会員数(2021 年)

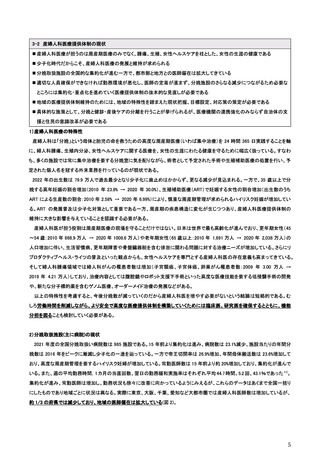

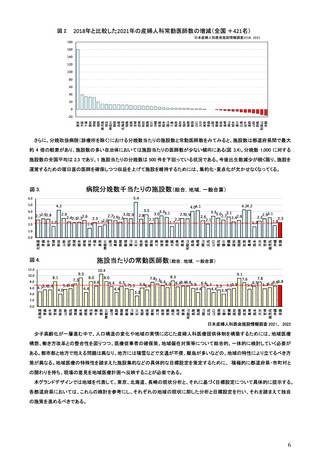

さらに、今後シニア世代のリタイアに伴う勤務医(夜勤・宿日直が可能な医師)減少の問題にも向き合わなければならない。 次に、

日本産科婦人科学会のデータベースを用いて、本邦の分娩施設をめぐる現状と将来予想を都道府県毎に試算した結果を示す。

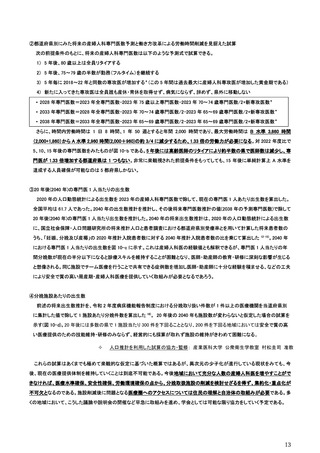

①産婦人科専門医の年齢分布

60 歳以上の会員が占める割合は全国平均で 38%であり、都道府県別にみた場合、多くの地域、特に地方では高齢の産婦人科

医がその地域の医療を支えていることがうかがえる(図 10-a)。

12

◼ 新規産婦人科専攻医数は増加傾向にあるが、新たに産婦人科を選択する専攻医の約 1/4 が東京都での専門研修を選択して

いるのが現状である

◼ 60 歳以上産婦人科専門医数の全国平均は 38%であり、将来多くの都道府県でその引退に伴う人員補充は困難と予想される

◼ 産婦人科常勤医全体の男女比はほぼ 1:1 となり、女性医師の活躍がより一層期待されるが、わが国では女性に家庭責任が大

きく偏る現状において保育や介護などのインフラ整備は十分ではない

◼ 男女共同参画推進のための施策として以下の取組みが進むことを望む

①勤務

態・働き方の工夫

②長期的なキャリア計画

③社会における家庭機能支援の整備と意識改革

④研究を続けるための環境作りとアカデミックポストへの女性の登用

◼ 産婦人科医の働き方に対する意識や価値観は多様であり、貢献に応じた適切な待遇・報酬とする仕組みとともに、互いに価値

観を尊重し、協力し合う勤務環境を目指す必要がある

◼ 産婦人科医の業務、特に夜間休日の勤務やオンコール、訴訟や感染リスクなど過酷な勤務実態に見合った適切な報酬や、長

時間労働の是正を求める

1) 産婦人科医師数について

グランドデザイン 2010・2015 では、分娩取扱病院で夜間休日も対応を行う医師数増加のために、年間 500 名の新規産婦人科専

攻医を確保することを目標とした。学会・日本産婦人科医会が協力してより良い医療体制構築のための取組みや、産婦人科未来

委員会を中心としたリクルート活動を継続して行い、2016 年には 358 名であった新専攻医数は徐々に増加し、2022 年には 518 名

と初めて 500 名を超えた。しかしながら、新規専攻医の頭数を増やすことはようやく実現しつつあるが、若手医師に限らず産婦人

科医の地域偏在の問題は深刻で未だ解決の目処は立っていない。特に地方ではほとんど増加しておらず、新専攻医 518 名のうち

287 名(55.4%)が都市部での専門研修を選択しているのが現状である。

図 8. 新規専攻医数の推移

図 9. 年代別学会会員数(2021 年)

さらに、今後シニア世代のリタイアに伴う勤務医(夜勤・宿日直が可能な医師)減少の問題にも向き合わなければならない。 次に、

日本産科婦人科学会のデータベースを用いて、本邦の分娩施設をめぐる現状と将来予想を都道府県毎に試算した結果を示す。

①産婦人科専門医の年齢分布

60 歳以上の会員が占める割合は全国平均で 38%であり、都道府県別にみた場合、多くの地域、特に地方では高齢の産婦人科

医がその地域の医療を支えていることがうかがえる(図 10-a)。

12