よむ、つかう、まなぶ。

資料6-2_三浦構成員提出資料2 (6 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64121.html |

| 出典情報 | 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第1回 10/1)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

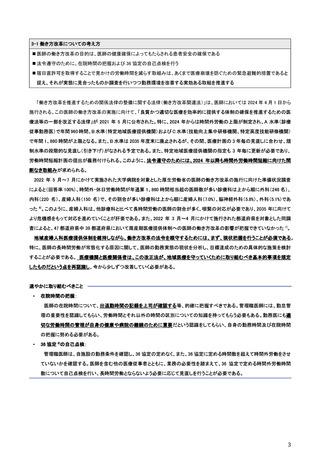

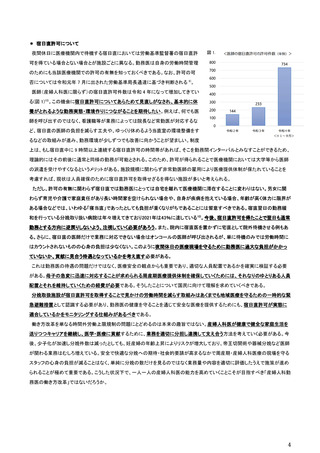

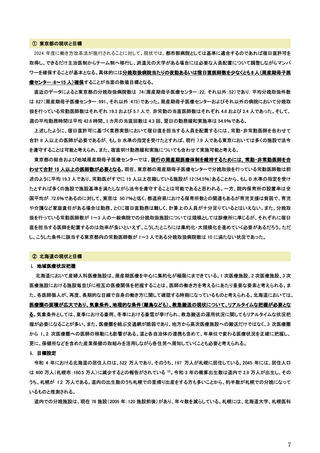

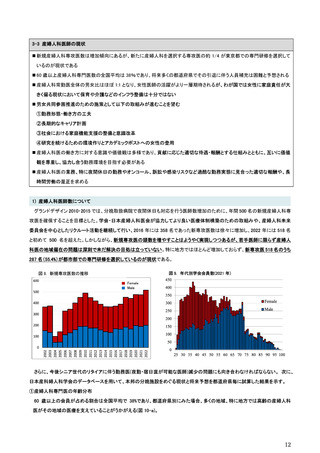

3-2 産婦人科医療提供体制の現状

◼ 産婦人科医療が担うのは周産期医療のみでなく、腫瘍、生殖、女性ヘルスケアを柱とした、女性の生涯の健康である

◼ 少子化時代だからこそ、産婦人科医療の発展と維持が求められる

◼ 分娩取扱施設の全国的な集約化が進む一方で、都市部と地方との医師偏在は拡大してきている

◼ 適切な人員確保ができなければ勤務環境が悪化し、医師の定着が進まず、分娩施設のさらなる減少につながるため必要な

ところには集約化・重点化を進めていく医療提供体制の抜本的な見直しが必要である

◼ 地域の医療提供体制維持のためには、地域の特殊性を踏まえた現状把握、目標設定、対応策の策定が必要である

◼ 具体的な施策として、分娩と健診・産後ケアの分離を行うことが挙げられるが、医療機関の連携強化のみならず自治体の支

援と住民の意識改革が必要である

1)産婦人科医療の特殊性

産婦人科は「分娩」という母体と胎児の命を救うための高度な周産期医療(いわば集中治療)を 24 時間 365 日実践することを軸

に、婦人科腫瘍、生殖内分泌、女性ヘルスケアに関する医療を、女性の生涯にわたる健康を守るために幅広く扱っている。すなわ

ち、多くの施設では常に集中治療を要する分娩室に気を配りながら、術者として予定された手術や生殖補助医療の処置を行い、予

定された個人名を冠する外来業務を行っているのが現状である。

2022 年の出生数は 79.9 万人で過去最少となり少子化に歯止めはかからず、更なる減少が見込まれる。一方で、35 歳以上で分

娩する高年妊娠の割合増加(2010 年 23.8% → 2020 年 30.0%)、生殖補助医療(ART)で妊娠する女性の割合増加(出生数のうち

ART による生産数の割合:2010 年 2.58% → 2020 年 6.99%)により、慎重な周産期管理が求められるハイリスク妊娠が増加してい

る。ART の発展普及は少子化対策として重要である一方、周産期の疾患構造に変化が生じつつあり、産婦人科医療提供体制の

維持に大きな影響を与えていることを認識する必要がある。

産婦人科医が担う役割は周産期医療の現場を守ることだけではない。日本は世界で最も高齢化が進んでおり、更年期女性(45

〜54 歳:2010 年 868.9 万人 → 2020 年 1008.6 万人)や老年期女性(65 歳以上:2010 年 1,691 万人 → 2020 年 2,038 万人)の

人口増加に伴い、生活習慣病、更年期障害や骨盤臓器脱を含む排泄に関わる問題に対する治療ニーズが増加している。さらにリ

プロダクティブヘルス・ライツの普及といった観点からも、女性ヘルスケアを専門とする産婦人科医の存在意義も高まってきている。

そして婦人科腫瘍領域では婦人科がんの罹患者数は増加(子宮頸癌、子宮体癌、卵巣がん罹患者数:2009 年 3.00 万人 →

2019 年 4.21 万人)しており、治療内容としては腹腔鏡やロボット支援下手術といった高度な医療技能を要する低侵襲手術の開発

や、新たな分子標的薬を含むゲノム医療、オーダーメイド治療の発展などがある。

以上の特殊性を考慮すると、今後分娩数が減っていくのだから産婦人科医を増やす必要がないという結論は短絡的である。む

しろ労働時間を削減しながら、より安全で高度な医療提供体制を構築していくためには臨床医、研究医を確保するとともに、機能

分担を図ることも検討していく必要がある。

2)分娩取扱施設(主に病院)の現状

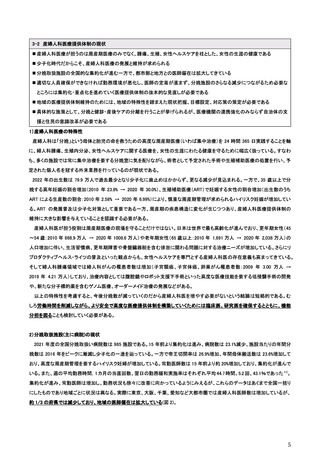

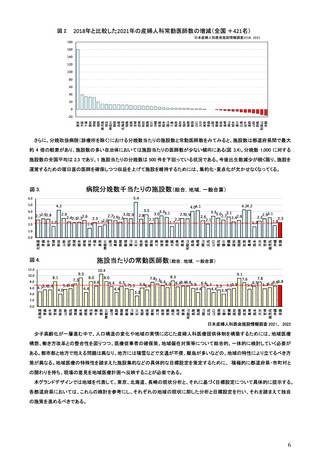

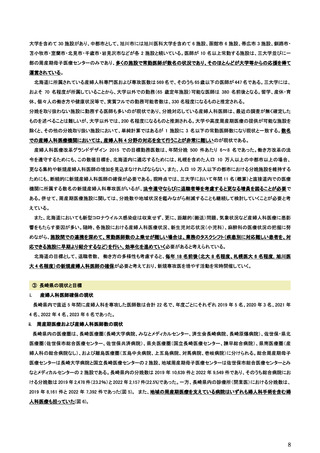

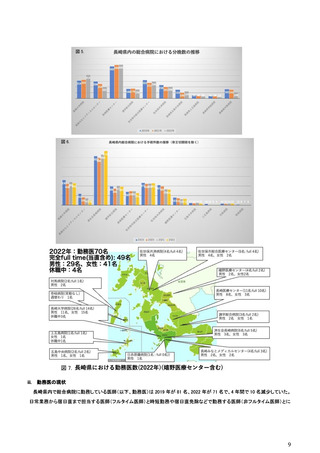

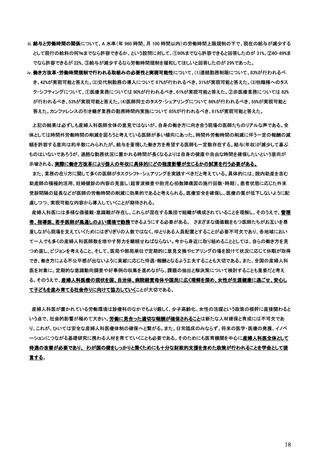

2021 年度の全国分娩取扱い病院数は 985 施設である。15 年前より集約化は進み、病院数は 23.1%減少、施設当たりの年間分

娩数は 2016 年をピークに漸減し少子化の一途を辿っている。一方で帝王切開率は 26.9%増加、年間母体搬送数は 23.6%増加して

おり、高度な周産期管理を要するハイリスク妊婦が増加している。常勤医師数は 15 年前より約 20%増加しており、集約化が進んで

いる。また、週の平均勤務時間,1 カ月の当直回数、翌日の勤務緩和実施率はそれぞれ平均 44.7 時間、5.2 回、43.1%であった 11)。

集約化が進み、常勤医師は増加し、勤務状況も徐々に改善に向かっているようにみえるが、これらのデータはあくまで全国一括り

にしたものであり地域ごとに状況は異なる。実際に東京、大阪、千葉、愛知など大都市圏では産婦人科医師数は増加しているが、

約 1/3 の府県では減少しており、地域の医師偏在は拡大している(図 2)。

5

◼ 産婦人科医療が担うのは周産期医療のみでなく、腫瘍、生殖、女性ヘルスケアを柱とした、女性の生涯の健康である

◼ 少子化時代だからこそ、産婦人科医療の発展と維持が求められる

◼ 分娩取扱施設の全国的な集約化が進む一方で、都市部と地方との医師偏在は拡大してきている

◼ 適切な人員確保ができなければ勤務環境が悪化し、医師の定着が進まず、分娩施設のさらなる減少につながるため必要な

ところには集約化・重点化を進めていく医療提供体制の抜本的な見直しが必要である

◼ 地域の医療提供体制維持のためには、地域の特殊性を踏まえた現状把握、目標設定、対応策の策定が必要である

◼ 具体的な施策として、分娩と健診・産後ケアの分離を行うことが挙げられるが、医療機関の連携強化のみならず自治体の支

援と住民の意識改革が必要である

1)産婦人科医療の特殊性

産婦人科は「分娩」という母体と胎児の命を救うための高度な周産期医療(いわば集中治療)を 24 時間 365 日実践することを軸

に、婦人科腫瘍、生殖内分泌、女性ヘルスケアに関する医療を、女性の生涯にわたる健康を守るために幅広く扱っている。すなわ

ち、多くの施設では常に集中治療を要する分娩室に気を配りながら、術者として予定された手術や生殖補助医療の処置を行い、予

定された個人名を冠する外来業務を行っているのが現状である。

2022 年の出生数は 79.9 万人で過去最少となり少子化に歯止めはかからず、更なる減少が見込まれる。一方で、35 歳以上で分

娩する高年妊娠の割合増加(2010 年 23.8% → 2020 年 30.0%)、生殖補助医療(ART)で妊娠する女性の割合増加(出生数のうち

ART による生産数の割合:2010 年 2.58% → 2020 年 6.99%)により、慎重な周産期管理が求められるハイリスク妊娠が増加してい

る。ART の発展普及は少子化対策として重要である一方、周産期の疾患構造に変化が生じつつあり、産婦人科医療提供体制の

維持に大きな影響を与えていることを認識する必要がある。

産婦人科医が担う役割は周産期医療の現場を守ることだけではない。日本は世界で最も高齢化が進んでおり、更年期女性(45

〜54 歳:2010 年 868.9 万人 → 2020 年 1008.6 万人)や老年期女性(65 歳以上:2010 年 1,691 万人 → 2020 年 2,038 万人)の

人口増加に伴い、生活習慣病、更年期障害や骨盤臓器脱を含む排泄に関わる問題に対する治療ニーズが増加している。さらにリ

プロダクティブヘルス・ライツの普及といった観点からも、女性ヘルスケアを専門とする産婦人科医の存在意義も高まってきている。

そして婦人科腫瘍領域では婦人科がんの罹患者数は増加(子宮頸癌、子宮体癌、卵巣がん罹患者数:2009 年 3.00 万人 →

2019 年 4.21 万人)しており、治療内容としては腹腔鏡やロボット支援下手術といった高度な医療技能を要する低侵襲手術の開発

や、新たな分子標的薬を含むゲノム医療、オーダーメイド治療の発展などがある。

以上の特殊性を考慮すると、今後分娩数が減っていくのだから産婦人科医を増やす必要がないという結論は短絡的である。む

しろ労働時間を削減しながら、より安全で高度な医療提供体制を構築していくためには臨床医、研究医を確保するとともに、機能

分担を図ることも検討していく必要がある。

2)分娩取扱施設(主に病院)の現状

2021 年度の全国分娩取扱い病院数は 985 施設である。15 年前より集約化は進み、病院数は 23.1%減少、施設当たりの年間分

娩数は 2016 年をピークに漸減し少子化の一途を辿っている。一方で帝王切開率は 26.9%増加、年間母体搬送数は 23.6%増加して

おり、高度な周産期管理を要するハイリスク妊婦が増加している。常勤医師数は 15 年前より約 20%増加しており、集約化が進んで

いる。また、週の平均勤務時間,1 カ月の当直回数、翌日の勤務緩和実施率はそれぞれ平均 44.7 時間、5.2 回、43.1%であった 11)。

集約化が進み、常勤医師は増加し、勤務状況も徐々に改善に向かっているようにみえるが、これらのデータはあくまで全国一括り

にしたものであり地域ごとに状況は異なる。実際に東京、大阪、千葉、愛知など大都市圏では産婦人科医師数は増加しているが、

約 1/3 の府県では減少しており、地域の医師偏在は拡大している(図 2)。

5