よむ、つかう、まなぶ。

資料1-1_実績評価書案(施策目標Ⅰ-1-1) (2 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/newpage_00152.html |

| 出典情報 | 政策評価に関する有識者会議 医療・衛生WG(第18回 7/14)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

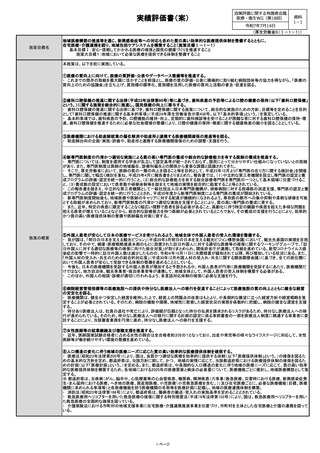

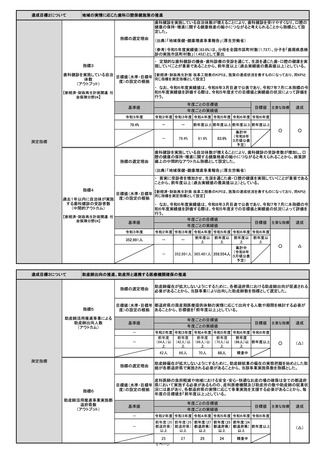

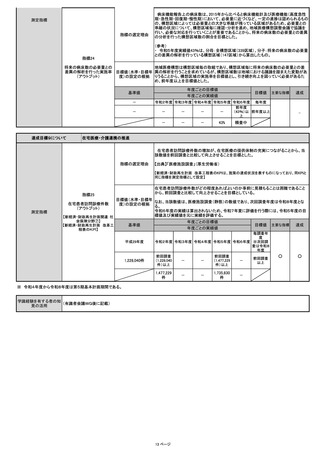

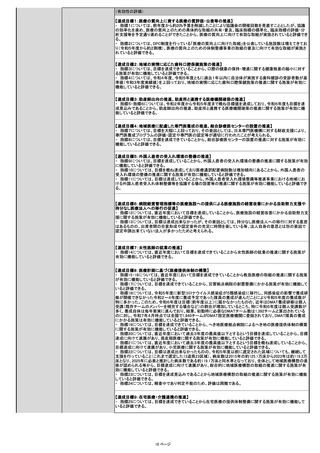

1.医療の質向上に資する体制整備の現状

・ 医療の質を向上させるため、平成22年度から「医療の質の評価・公表等推進事業」により、医療の質の評価・公表の取組を行う病院団体を支

援することで、約千の病院が取組を行うようになった。しかしながら、データ収集の負担、医療の質の向上活動を担う中核人材不足を理由とした参

加病院数の伸び悩み、団体間での臨床指標やその定義のばらつきなどが課題となっていた。これらの課題を解決するため、令和元年度から「医

療の質向上のための体制整備事業」により、医療の質の評価・公表に積極的に取り組む病院団体等の協力を得ながら、「医療の質向上のための

協議会」を立ち上げ、医療の質向上のための具体的な取組の共有・普及、臨床指標の標準化、臨床指標の評価・分析支援等を通じて、医療の質

向上のための体制の整備を図っている。

2.歯科口腔保健に関する施策の現状

・ 骨太の方針2024において、生涯を通じた歯科健診 (いわゆる国民皆歯科健診)に向けた具体的な取組の推進等の歯科口腔保健の充実や、

歯科専門職の人材確保を含めた歯科保健医療提供体制の構築と強化に取り組むことが盛り込まれた。

・ 口腔の健康の保持・増進は健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たすが、う蝕の罹患状況等の歯・口腔に関する地域

格差等が指摘されている。

3.助産師就業の現状

・ 就業助産師の人数は増加傾向であり、令和4年末現在で38,063人(衛生行政報告例)となっている。

・ 医師の働き方改革の実現に向け、医師以外の職種へのタスク・シフト/シェアの推進が求められており、産科医療機関においては、産科医師の

負担軽減を目的とした、助産師の積極的な活用の推進が必要である。

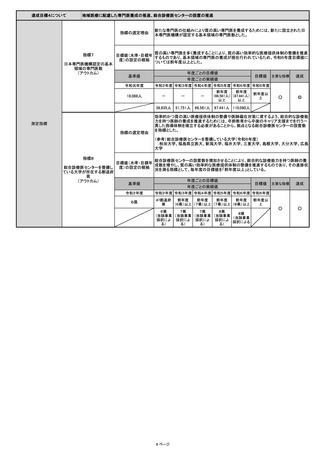

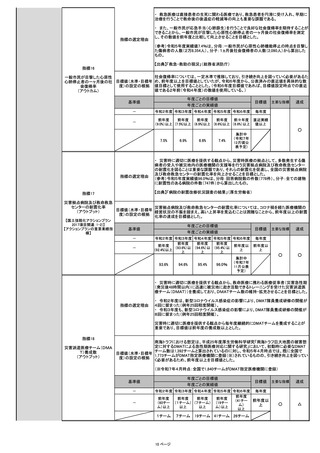

4.新専門医制度の現状

・ 新専門医制度における基本領域の新規専門医認定数は、令和3年度が3,962人、令和4年度が7,159人、令和5年度が7,376人(日本専門医機

構調べ)となっており、増加している。

・ 医療の専門分化・高度化が進み、臓器別・疾患別専門医の育成が進む一方で、高齢化が同時に進行しており、地域において幅広い領域の疾

患等を総合的に診ることができる医師の養成が求められている。

・ 経済財政運営と改革の基本方針2019を踏まえ、大学医学部において、「地域を診る医師」としての役割を担う総合診療医を養成・確保するため

の拠点(総合診療医センター)を整備し、一貫した指導体制のもと、卒前教育から専門研修やその後のキャリアパスの構築等を継続的に支援する

ための事業(「総合的な診療能力を持つ医師養成の推進事業」)として令和2年度に予算を確保した。当該事業に応募があった大学から企画競争

による総合評価によって6大学(秋田大学、福島県立医大、新潟大学、福井大学、三重大学、島根大学)を採択し、令和2年9月から事業に着手

し、令和3年には大分大学が、令和5年には広島大学が採択され、8大学となった。

施策を取り巻く現状

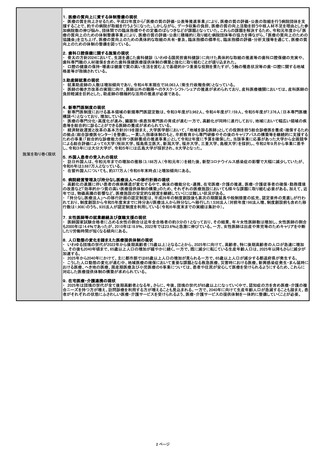

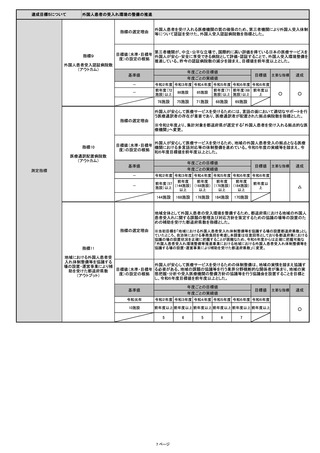

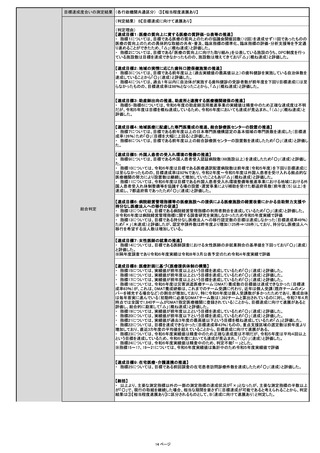

5.外国人患者の受入れの現状

・ 訪日外国人は、令和元年までの増加の推移(3,188万人(令和元年))を経た後、新型コロナウイルス感染症の影響で大幅に減少していたが、

令和6年は3,687万人となっている。

・ 在留外国人についても、約377万人(令和6年末時点)と増加傾向にある。

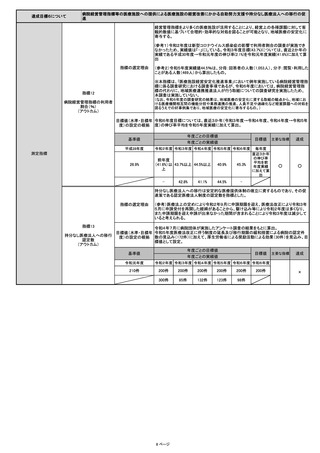

6.病院経営管理及び持分なし医療法人への移行計画の現状

・ 高齢化の進展に伴い患者の疾病構造が変化する中で、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の確保・勤務環境

の改善など「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」のため、それぞれの医療施設においても様々な課題に取り組む必要がある。加えて、近

年では、物価高騰の影響など、医療施設の安定的な経営を継続していくには難しい状況がある。

・ 「持分なし医療法人」への移行計画の認定制度は、平成26年の制度創設後も累次の期限延長や税制措置の拡充、認定要件の見直しが行わ

れており、制度創設から令和5年度末までに持分あり医療法人から持分なしへ移行した1,536法人(対前年度196法人増、制度創設前も含めた移

行数は1,908)のうち、935法人が認定制度を利用している(令和6年度末までの実績は集計中)。

7.女性医師等の就業継続及び復職支援の現状

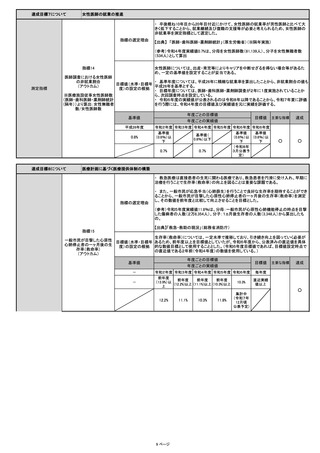

・ 医師国家試験合格者に占める女性の割合は近年全合格者の約3分の1となっており、その結果、年々女性医師数は増加し、女性医師の割合

も2000年は14.4%であったが、2010年は18.9%、2022年では23.6%と急激に伸びている。一方、女性医師は出産や育児等のためキャリアを中断

したり労働時間が短くなる傾向にある。

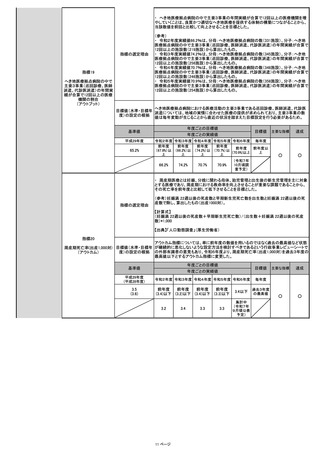

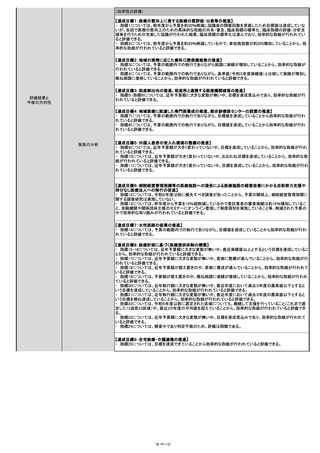

8.人口動態の変化を踏まえた医療提供体制の現状

・ いわゆる団塊の世代が2022年から後期高齢者(75歳以上)となることから、2025年に向けて、高齢者、特に後期高齢者の人口が急速に増加

し、その後も2040年頃まで、65歳以上人口の増加が緩やかに続く。一方で、既に減少に転じている生産年齢人口は、2025年以降もさらに減少が

加速する。

・ 2025年から2040年にかけて、主に都市部では65歳以上人口の増加が見られる一方で、65歳以上人口が減少する都道府県が発生する。

・ こうした人口動態の変化が進む中、地域医療の確保において重要な課題となる救急医療、災害時における医療、新興感染症発生・まん延時に

おける医療、へき地の医療、周産期医療及び小児医療の6事業については、患者や住民が安心して医療を受けられるようにするため、これらに

対応した医療提供体制の構築が求められている。

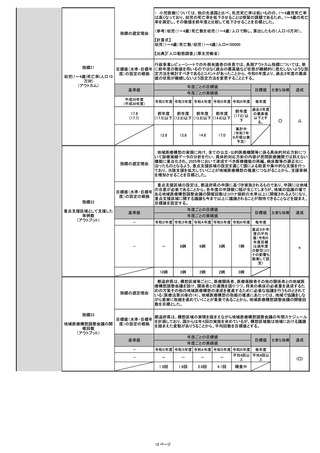

9.在宅医療・介護連携の現状

・ 2025年は団塊の世代が全て後期高齢者となる年。さらに、今後、団塊の世代が85歳以上になっていく中で、認知症の方を含め医療・介護の複

合ニーズを持つ方が増え、訪問診療を利用する方が増えることも見込まれる。一方で、2040年に向けて生産年齢人口が急減することも踏まえ、患

者がそれぞれの状態にふさわしい医療・介護サービスを受けられるよう、医療・介護サービスの提供体制を一体的に整備していくことが必要。

2 ページ

・ 医療の質を向上させるため、平成22年度から「医療の質の評価・公表等推進事業」により、医療の質の評価・公表の取組を行う病院団体を支

援することで、約千の病院が取組を行うようになった。しかしながら、データ収集の負担、医療の質の向上活動を担う中核人材不足を理由とした参

加病院数の伸び悩み、団体間での臨床指標やその定義のばらつきなどが課題となっていた。これらの課題を解決するため、令和元年度から「医

療の質向上のための体制整備事業」により、医療の質の評価・公表に積極的に取り組む病院団体等の協力を得ながら、「医療の質向上のための

協議会」を立ち上げ、医療の質向上のための具体的な取組の共有・普及、臨床指標の標準化、臨床指標の評価・分析支援等を通じて、医療の質

向上のための体制の整備を図っている。

2.歯科口腔保健に関する施策の現状

・ 骨太の方針2024において、生涯を通じた歯科健診 (いわゆる国民皆歯科健診)に向けた具体的な取組の推進等の歯科口腔保健の充実や、

歯科専門職の人材確保を含めた歯科保健医療提供体制の構築と強化に取り組むことが盛り込まれた。

・ 口腔の健康の保持・増進は健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たすが、う蝕の罹患状況等の歯・口腔に関する地域

格差等が指摘されている。

3.助産師就業の現状

・ 就業助産師の人数は増加傾向であり、令和4年末現在で38,063人(衛生行政報告例)となっている。

・ 医師の働き方改革の実現に向け、医師以外の職種へのタスク・シフト/シェアの推進が求められており、産科医療機関においては、産科医師の

負担軽減を目的とした、助産師の積極的な活用の推進が必要である。

4.新専門医制度の現状

・ 新専門医制度における基本領域の新規専門医認定数は、令和3年度が3,962人、令和4年度が7,159人、令和5年度が7,376人(日本専門医機

構調べ)となっており、増加している。

・ 医療の専門分化・高度化が進み、臓器別・疾患別専門医の育成が進む一方で、高齢化が同時に進行しており、地域において幅広い領域の疾

患等を総合的に診ることができる医師の養成が求められている。

・ 経済財政運営と改革の基本方針2019を踏まえ、大学医学部において、「地域を診る医師」としての役割を担う総合診療医を養成・確保するため

の拠点(総合診療医センター)を整備し、一貫した指導体制のもと、卒前教育から専門研修やその後のキャリアパスの構築等を継続的に支援する

ための事業(「総合的な診療能力を持つ医師養成の推進事業」)として令和2年度に予算を確保した。当該事業に応募があった大学から企画競争

による総合評価によって6大学(秋田大学、福島県立医大、新潟大学、福井大学、三重大学、島根大学)を採択し、令和2年9月から事業に着手

し、令和3年には大分大学が、令和5年には広島大学が採択され、8大学となった。

施策を取り巻く現状

5.外国人患者の受入れの現状

・ 訪日外国人は、令和元年までの増加の推移(3,188万人(令和元年))を経た後、新型コロナウイルス感染症の影響で大幅に減少していたが、

令和6年は3,687万人となっている。

・ 在留外国人についても、約377万人(令和6年末時点)と増加傾向にある。

6.病院経営管理及び持分なし医療法人への移行計画の現状

・ 高齢化の進展に伴い患者の疾病構造が変化する中で、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の確保・勤務環境

の改善など「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」のため、それぞれの医療施設においても様々な課題に取り組む必要がある。加えて、近

年では、物価高騰の影響など、医療施設の安定的な経営を継続していくには難しい状況がある。

・ 「持分なし医療法人」への移行計画の認定制度は、平成26年の制度創設後も累次の期限延長や税制措置の拡充、認定要件の見直しが行わ

れており、制度創設から令和5年度末までに持分あり医療法人から持分なしへ移行した1,536法人(対前年度196法人増、制度創設前も含めた移

行数は1,908)のうち、935法人が認定制度を利用している(令和6年度末までの実績は集計中)。

7.女性医師等の就業継続及び復職支援の現状

・ 医師国家試験合格者に占める女性の割合は近年全合格者の約3分の1となっており、その結果、年々女性医師数は増加し、女性医師の割合

も2000年は14.4%であったが、2010年は18.9%、2022年では23.6%と急激に伸びている。一方、女性医師は出産や育児等のためキャリアを中断

したり労働時間が短くなる傾向にある。

8.人口動態の変化を踏まえた医療提供体制の現状

・ いわゆる団塊の世代が2022年から後期高齢者(75歳以上)となることから、2025年に向けて、高齢者、特に後期高齢者の人口が急速に増加

し、その後も2040年頃まで、65歳以上人口の増加が緩やかに続く。一方で、既に減少に転じている生産年齢人口は、2025年以降もさらに減少が

加速する。

・ 2025年から2040年にかけて、主に都市部では65歳以上人口の増加が見られる一方で、65歳以上人口が減少する都道府県が発生する。

・ こうした人口動態の変化が進む中、地域医療の確保において重要な課題となる救急医療、災害時における医療、新興感染症発生・まん延時に

おける医療、へき地の医療、周産期医療及び小児医療の6事業については、患者や住民が安心して医療を受けられるようにするため、これらに

対応した医療提供体制の構築が求められている。

9.在宅医療・介護連携の現状

・ 2025年は団塊の世代が全て後期高齢者となる年。さらに、今後、団塊の世代が85歳以上になっていく中で、認知症の方を含め医療・介護の複

合ニーズを持つ方が増え、訪問診療を利用する方が増えることも見込まれる。一方で、2040年に向けて生産年齢人口が急減することも踏まえ、患

者がそれぞれの状態にふさわしい医療・介護サービスを受けられるよう、医療・介護サービスの提供体制を一体的に整備していくことが必要。

2 ページ