よむ、つかう、まなぶ。

資料1-1_実績評価書案(施策目標Ⅰ-1-1) (1 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/newpage_00152.html |

| 出典情報 | 政策評価に関する有識者会議 医療・衛生WG(第18回 7/14)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

実績評価書(案)

(厚生労働省6(Ⅰ-1-1))

施策目標名

地域医療構想の推進等を通じ、新興感染症等への対応も含めた質の高い効率的な医療提供体制を整備するとともに、

在宅医療・介護連携を図り、地域包括ケアシステムを構築すること(施策目標Ⅰ-1-1)

基本目標Ⅰ:安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること

施策大目標1:地域において必要な医療を提供できる体制を整備すること

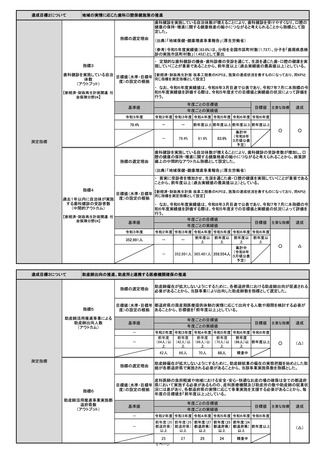

本施策は、以下を柱に実施している。

①医療の質向上に向けて、医療の質評価・公表やデータベース整備等を推進する。

・ これまでの既存の取組を最大限に活かすことを前提とし、医療の質の評価・公表に積極的に取り組む病院団体等の協力を得ながら、「医療の

質向上のための協議会」を立ち上げ、質指標の標準化、質指標を活用した医療の質向上活動の普及・促進を図る。

②歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)等に基づき、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持(以下「歯科口腔保健」

という。)に関する施策を総合的に推進し、国民保健の向上に寄与する。

・ 歯科口腔保健の推進に関する法律に基づき、歯科口腔保健に関する施策について、総合的な実施のための方針、目標等を定めることを目的

として「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」(平成24年厚生労働省告示第438号。以下「基本的事項」という。)を策定している。

・ 基本的事項では、歯科疾患の予防、口腔機能の維持・向上、定期的に歯科検診等を受けることが困難な者に対する歯科口腔保健の保持・増

進、歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の整備により、口腔の健康の保持・増進に関する健康格差の縮小を図ることとしている。

③医療機関における助産師就業の偏在解消や助産所と連携する医療機関確保の推進等を図る。

・ 助産師出向の企画・実施・評価や、助産所と連携する医療機関確保のための調整・支援を行う。

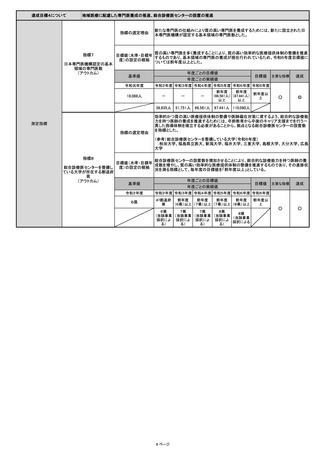

④新専門医制度の円滑かつ適切な実施による質の高い専門医の養成や総合的な診療能力を有する医師の養成を推進する。

・ 専門医については、制度を運用する学会が乱立して認定基準が統一されておらず、国民にとって分かりやすい仕組みになっていないとの指摘

があり、また、専門医制度は医師の地域偏在、診療科偏在との関係から重要な課題と認識されてきた。

・ そこで、厚生労働省において、医師の質の一層の向上を図ること等を目的として、平成23年10月より「専門医の在り方に関する検討会」を開催

し、専門医に関して幅広く検討を重ね、平成25年4月に報告書をとりまとめた。報告書では、(1)中立的な第三者機関を設立し専門医の認定と養

成プログラムの評価・認定を統一的に行うこと、(2)総合的な診療能力を有する総合診療専門医を専門医の一つとして基本領域に位置づけるこ

と、(3)養成数の設定において患者数や研修体制等を踏まえて地域の実情を総合的に勘案すること等とされている。

・ この報告書を踏まえ、中立的な第三者機関として一般社団法人日本専門医機構が、研修病院に対する指導医の派遣支援、専門医の認定と養

成プログラムの評価・認定を統一的に行うこととされ、平成30年度から新専門医制度による専門医の養成が開始されている。

・ 新専門医制度開始後も、地域医療や医師のキャリアに対する配慮が継続的になされるよう、専攻医の都市への集中抑制や柔軟な研修を可能

とする取組が求められており、新専門医制度の円滑かつ適切な実施を支援することにより、質の高い専門医の養成に資する。

・ また、近年、特定の疾患に限定することなく幅広い視野で患者を診る必要があること、高齢化に伴う特定の臓器や疾患を超えた多様な問題を

抱える患者が増えていることなどから、総合的な診療能力を持つ医師が必要とされているところであり、その養成の支援を行うことにより、効率的

かつ質の高い医療提供体制の整備や医師偏在対策に資する。

施策の概要

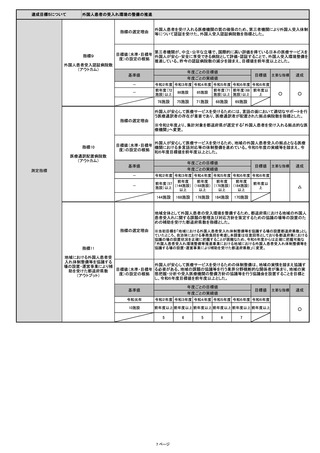

⑤外国人患者が安心して日本の医療サービスを受けられるよう、地域全体で外国人患者の受入れ環境を整備する。

・ 我が国は、「明日の日本を支える観光ビジョン」(平成28年3月明日の日本を支える観光ビジョン構想会議)において、観光先進国の実現を目指

しており、その中で、健康・医療戦略推進本部のもとに設置された訪日外国人に対する適切な医療等の確保に関するワーキンググループで、「訪

日外国人に対する適切な医療等の確保に向けた総合対策」が取りまとめられ、関係府省庁が連携して取組を進めている。新型コロナウイルス感

染症の影響で一時的に訪日外国人数は減少したものの、令和4年10月11日に水際措置が緩和されて以降、再び増加している状況にある。また、

「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」(平成30年12月外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議)に基づき、全ての居住圏に

おいて外国人患者が安心して受診できる体制の整備を進めることとしている。

・ 今後も、日本の医療機関を受診する外国人患者が増加すると予想される中、外国人患者が円滑に医療機関を受診するにあたり、医療機関だ

けではなく、地方自治体、観光事業者・宿泊事業者等が連携して、地域全体として、外国人患者の受入体制を構築する必要がある。

・ このほか、外国人の相談・診療が適切に行われるよう、多言語対応体制の確保に必要な支援を行う。

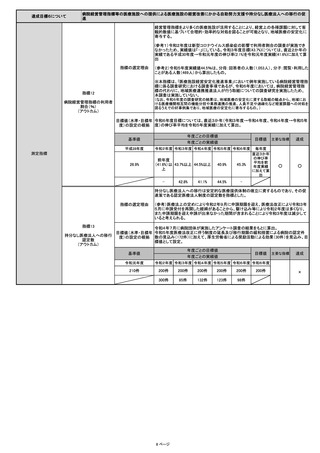

⑥病院経営管理指標等の医療施設への提供や持分なし医療法人への移行を促進することによって医療施設の質の向上とともに健全な経営

の安定化を図る。

・ 医療機関は、健全かつ安定した経営を維持した上で、経営上の問題点の改善はもとより、中長期的な展望に立った経営方針や経営戦略を策

定することが必要とされている。そのため、病院の機能や規模、地域性に密着した経営状況の実態を係数的に把握し、病院の健全な運営を支援

する。

・ 持分あり医療法人は、社員の退社や死亡により、評価額が巨額となった持分の払戻を請求されるリスクがあるため、持分なし医療法人への移

行が進められている。そのため、持分なし医療法人への移行に関する計画の認定に係る事前審査の一部を医療法人制度に精通する事業者に委

託することにより、当該審査業務を円滑に進め、持分なし医療法人への移行を支援する。

⑦女性医師等の就業継続及び復職支援を推進する。

・ 近年、医師国家試験合格者に占める女性の割合は全合格者約3分の1となっており、出産や育児等の様々なライフステージに対応して、女性

医師等が働き続けやすい環境の整備を進めている。

⑧人口構造の変化に伴う地域の医療ニーズに応じた質の高い効率的な医療提供体制を確保する。

・ 医療法(昭和23年法律第205号)により、国は、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制(以下「医療提供体制」という。)の確保を図るた

めの基本的な方針を定め、都道府県は、当該方針に即して、かつ、 地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るた

めの計画(以下「医療計画」という。)を定める。また、都道府県は、中長期的な人口構造の変化に伴う地域の医療ニーズに応じて、質の高い効率

的な医療提供体制を構築するため、各地域における2025年の医療需要と病床の必要量について、医療機能ごとに推計し、地域医療構想として策

定する。

※ 都道府県は、五疾病(がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、精神疾患)六事業(救急医療、災害時における医療、新興感染症発

生・まん延時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児医療(小児救急医療を含む。))及び在宅医療ごとに、必要な医療機能(目標、医療

機関に求められる事項等)と各医療機能を担う医療機関の名称等を医療計画に記載し、地域の医療連携体制を構築。

・ 消防法(昭和23年法律第186号)により、都道府県は、傷病者の搬送・受入れの実施基準を定めることとされている。

・ 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成19年法律第103号)により、国は、救急医療用ヘリコプターを用い

た救急医療の全国的な確保を図っている。

・ 介護保険法における市町村の地域支援事業に在宅医療・介護連携推進事業を位置づけ、市町村を主体とした在宅医療と介護の連携を図って

いる。

1 ページ

(厚生労働省6(Ⅰ-1-1))

施策目標名

地域医療構想の推進等を通じ、新興感染症等への対応も含めた質の高い効率的な医療提供体制を整備するとともに、

在宅医療・介護連携を図り、地域包括ケアシステムを構築すること(施策目標Ⅰ-1-1)

基本目標Ⅰ:安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること

施策大目標1:地域において必要な医療を提供できる体制を整備すること

本施策は、以下を柱に実施している。

①医療の質向上に向けて、医療の質評価・公表やデータベース整備等を推進する。

・ これまでの既存の取組を最大限に活かすことを前提とし、医療の質の評価・公表に積極的に取り組む病院団体等の協力を得ながら、「医療の

質向上のための協議会」を立ち上げ、質指標の標準化、質指標を活用した医療の質向上活動の普及・促進を図る。

②歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)等に基づき、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持(以下「歯科口腔保健」

という。)に関する施策を総合的に推進し、国民保健の向上に寄与する。

・ 歯科口腔保健の推進に関する法律に基づき、歯科口腔保健に関する施策について、総合的な実施のための方針、目標等を定めることを目的

として「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」(平成24年厚生労働省告示第438号。以下「基本的事項」という。)を策定している。

・ 基本的事項では、歯科疾患の予防、口腔機能の維持・向上、定期的に歯科検診等を受けることが困難な者に対する歯科口腔保健の保持・増

進、歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の整備により、口腔の健康の保持・増進に関する健康格差の縮小を図ることとしている。

③医療機関における助産師就業の偏在解消や助産所と連携する医療機関確保の推進等を図る。

・ 助産師出向の企画・実施・評価や、助産所と連携する医療機関確保のための調整・支援を行う。

④新専門医制度の円滑かつ適切な実施による質の高い専門医の養成や総合的な診療能力を有する医師の養成を推進する。

・ 専門医については、制度を運用する学会が乱立して認定基準が統一されておらず、国民にとって分かりやすい仕組みになっていないとの指摘

があり、また、専門医制度は医師の地域偏在、診療科偏在との関係から重要な課題と認識されてきた。

・ そこで、厚生労働省において、医師の質の一層の向上を図ること等を目的として、平成23年10月より「専門医の在り方に関する検討会」を開催

し、専門医に関して幅広く検討を重ね、平成25年4月に報告書をとりまとめた。報告書では、(1)中立的な第三者機関を設立し専門医の認定と養

成プログラムの評価・認定を統一的に行うこと、(2)総合的な診療能力を有する総合診療専門医を専門医の一つとして基本領域に位置づけるこ

と、(3)養成数の設定において患者数や研修体制等を踏まえて地域の実情を総合的に勘案すること等とされている。

・ この報告書を踏まえ、中立的な第三者機関として一般社団法人日本専門医機構が、研修病院に対する指導医の派遣支援、専門医の認定と養

成プログラムの評価・認定を統一的に行うこととされ、平成30年度から新専門医制度による専門医の養成が開始されている。

・ 新専門医制度開始後も、地域医療や医師のキャリアに対する配慮が継続的になされるよう、専攻医の都市への集中抑制や柔軟な研修を可能

とする取組が求められており、新専門医制度の円滑かつ適切な実施を支援することにより、質の高い専門医の養成に資する。

・ また、近年、特定の疾患に限定することなく幅広い視野で患者を診る必要があること、高齢化に伴う特定の臓器や疾患を超えた多様な問題を

抱える患者が増えていることなどから、総合的な診療能力を持つ医師が必要とされているところであり、その養成の支援を行うことにより、効率的

かつ質の高い医療提供体制の整備や医師偏在対策に資する。

施策の概要

⑤外国人患者が安心して日本の医療サービスを受けられるよう、地域全体で外国人患者の受入れ環境を整備する。

・ 我が国は、「明日の日本を支える観光ビジョン」(平成28年3月明日の日本を支える観光ビジョン構想会議)において、観光先進国の実現を目指

しており、その中で、健康・医療戦略推進本部のもとに設置された訪日外国人に対する適切な医療等の確保に関するワーキンググループで、「訪

日外国人に対する適切な医療等の確保に向けた総合対策」が取りまとめられ、関係府省庁が連携して取組を進めている。新型コロナウイルス感

染症の影響で一時的に訪日外国人数は減少したものの、令和4年10月11日に水際措置が緩和されて以降、再び増加している状況にある。また、

「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」(平成30年12月外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議)に基づき、全ての居住圏に

おいて外国人患者が安心して受診できる体制の整備を進めることとしている。

・ 今後も、日本の医療機関を受診する外国人患者が増加すると予想される中、外国人患者が円滑に医療機関を受診するにあたり、医療機関だ

けではなく、地方自治体、観光事業者・宿泊事業者等が連携して、地域全体として、外国人患者の受入体制を構築する必要がある。

・ このほか、外国人の相談・診療が適切に行われるよう、多言語対応体制の確保に必要な支援を行う。

⑥病院経営管理指標等の医療施設への提供や持分なし医療法人への移行を促進することによって医療施設の質の向上とともに健全な経営

の安定化を図る。

・ 医療機関は、健全かつ安定した経営を維持した上で、経営上の問題点の改善はもとより、中長期的な展望に立った経営方針や経営戦略を策

定することが必要とされている。そのため、病院の機能や規模、地域性に密着した経営状況の実態を係数的に把握し、病院の健全な運営を支援

する。

・ 持分あり医療法人は、社員の退社や死亡により、評価額が巨額となった持分の払戻を請求されるリスクがあるため、持分なし医療法人への移

行が進められている。そのため、持分なし医療法人への移行に関する計画の認定に係る事前審査の一部を医療法人制度に精通する事業者に委

託することにより、当該審査業務を円滑に進め、持分なし医療法人への移行を支援する。

⑦女性医師等の就業継続及び復職支援を推進する。

・ 近年、医師国家試験合格者に占める女性の割合は全合格者約3分の1となっており、出産や育児等の様々なライフステージに対応して、女性

医師等が働き続けやすい環境の整備を進めている。

⑧人口構造の変化に伴う地域の医療ニーズに応じた質の高い効率的な医療提供体制を確保する。

・ 医療法(昭和23年法律第205号)により、国は、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制(以下「医療提供体制」という。)の確保を図るた

めの基本的な方針を定め、都道府県は、当該方針に即して、かつ、 地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るた

めの計画(以下「医療計画」という。)を定める。また、都道府県は、中長期的な人口構造の変化に伴う地域の医療ニーズに応じて、質の高い効率

的な医療提供体制を構築するため、各地域における2025年の医療需要と病床の必要量について、医療機能ごとに推計し、地域医療構想として策

定する。

※ 都道府県は、五疾病(がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、精神疾患)六事業(救急医療、災害時における医療、新興感染症発

生・まん延時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児医療(小児救急医療を含む。))及び在宅医療ごとに、必要な医療機能(目標、医療

機関に求められる事項等)と各医療機能を担う医療機関の名称等を医療計画に記載し、地域の医療連携体制を構築。

・ 消防法(昭和23年法律第186号)により、都道府県は、傷病者の搬送・受入れの実施基準を定めることとされている。

・ 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成19年法律第103号)により、国は、救急医療用ヘリコプターを用い

た救急医療の全国的な確保を図っている。

・ 介護保険法における市町村の地域支援事業に在宅医療・介護連携推進事業を位置づけ、市町村を主体とした在宅医療と介護の連携を図って

いる。

1 ページ