よむ、つかう、まなぶ。

【資料3】訪問リハビリテーション[3.8MB] (9 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

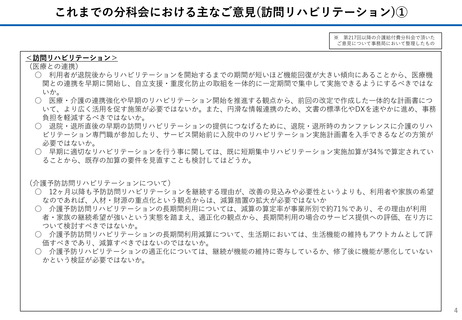

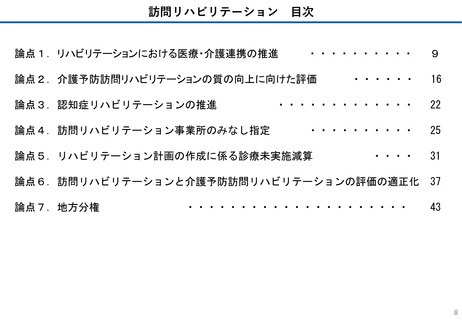

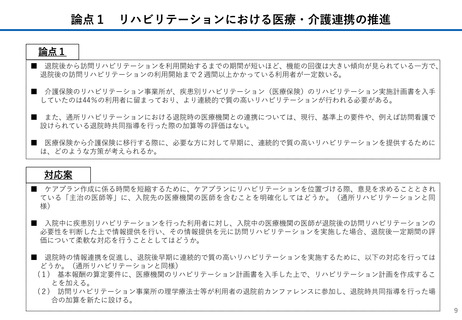

論点1 リハビリテーションにおける医療・介護連携の推進

論点1

■

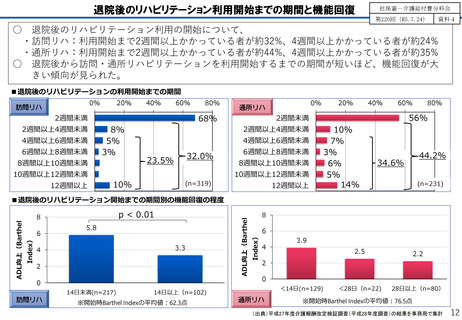

退院後から訪問リハビリテーションを利用開始するまでの期間が短いほど、機能の回復は大きい傾向が見られている一方で、

退院後の訪問リハビリテーションの利用開始まで2週間以上かかっている利用者が一定数いる。

■

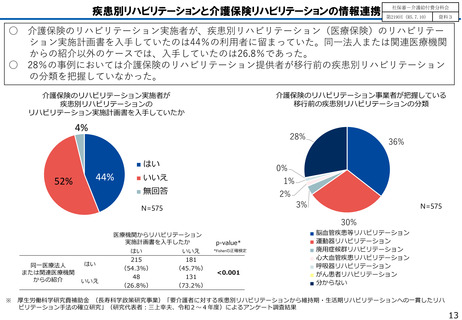

介護保険のリハビリテーション事業所が、疾患別リハビリテーション(医療保険)のリハビリテーション実施計画書を入手

していたのは44%の利用者に留まっており、より連続的で質の高いリハビリテーションが行われる必要がある。

■

また、通所リハビリテーションにおける退院時の医療機関との連携については、現行、基準上の要件や、例えば訪問看護で

設けられている退院時共同指導を行った際の加算等の評価はない。

■

医療保険から介護保険に移行する際に、必要な方に対して早期に、連続的で質の高いリハビリテーションを提供するために

は、どのような方策が考えられるか。

対応案

■

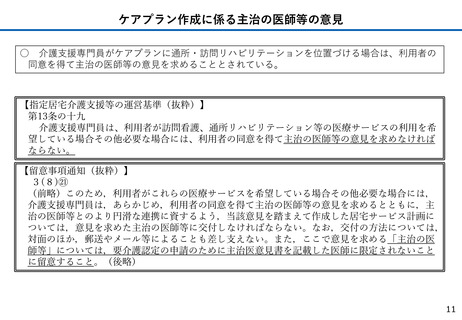

ケアプラン作成に係る時間を短縮するために、ケアプランにリハビリテーションを位置づける際、意見を求めることとされ

ている「主治の医師等」に、入院先の医療機関の医師を含むことを明確化してはどうか。(通所リハビリテーションと同

様)

■

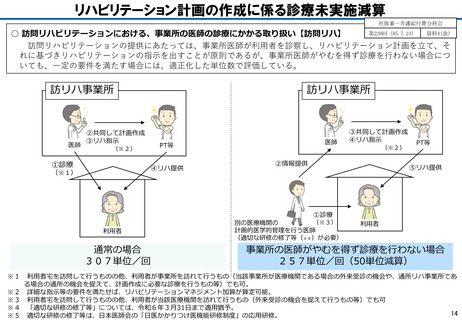

入院中に疾患別リハビリテーションを行った利用者に対し、入院中の医療機関の医師が退院後の訪問リハビリテーションの

必要性を判断した上で情報提供を行い、その情報提供を元に訪問リハビリテーションを実施した場合、退院後一定期間の評

価について柔軟な対応を行うこととしてはどうか。

■

退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施するために、以下の対応を行っては

どうか。(通所リハビリテーションと同様)

(1) 基本報酬の算定要件に、医療機関のリハビリテーション計画書を入手した上で、リハビリテーション計画を作成するこ

とを加える。

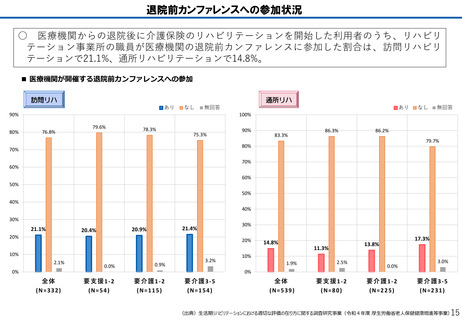

(2) 訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等が利用者の退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った場

合の加算を新たに設ける。

9

論点1

■

退院後から訪問リハビリテーションを利用開始するまでの期間が短いほど、機能の回復は大きい傾向が見られている一方で、

退院後の訪問リハビリテーションの利用開始まで2週間以上かかっている利用者が一定数いる。

■

介護保険のリハビリテーション事業所が、疾患別リハビリテーション(医療保険)のリハビリテーション実施計画書を入手

していたのは44%の利用者に留まっており、より連続的で質の高いリハビリテーションが行われる必要がある。

■

また、通所リハビリテーションにおける退院時の医療機関との連携については、現行、基準上の要件や、例えば訪問看護で

設けられている退院時共同指導を行った際の加算等の評価はない。

■

医療保険から介護保険に移行する際に、必要な方に対して早期に、連続的で質の高いリハビリテーションを提供するために

は、どのような方策が考えられるか。

対応案

■

ケアプラン作成に係る時間を短縮するために、ケアプランにリハビリテーションを位置づける際、意見を求めることとされ

ている「主治の医師等」に、入院先の医療機関の医師を含むことを明確化してはどうか。(通所リハビリテーションと同

様)

■

入院中に疾患別リハビリテーションを行った利用者に対し、入院中の医療機関の医師が退院後の訪問リハビリテーションの

必要性を判断した上で情報提供を行い、その情報提供を元に訪問リハビリテーションを実施した場合、退院後一定期間の評

価について柔軟な対応を行うこととしてはどうか。

■

退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施するために、以下の対応を行っては

どうか。(通所リハビリテーションと同様)

(1) 基本報酬の算定要件に、医療機関のリハビリテーション計画書を入手した上で、リハビリテーション計画を作成するこ

とを加える。

(2) 訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等が利用者の退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った場

合の加算を新たに設ける。

9