よむ、つかう、まなぶ。

費-1費用対効果評価制度の見直しに関する検討(その2) (25 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64502.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第73回 10/15)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

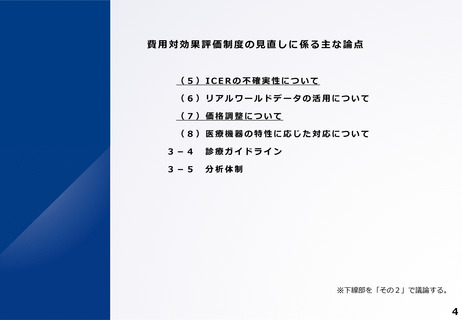

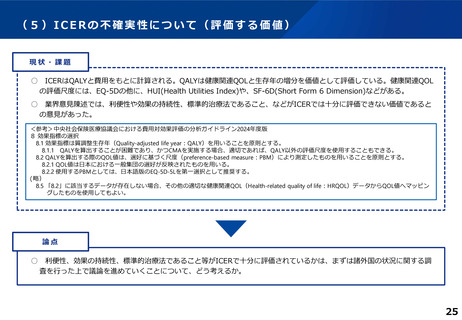

(5)ICERの不確実性について(評価する価値)

現状・課題

○

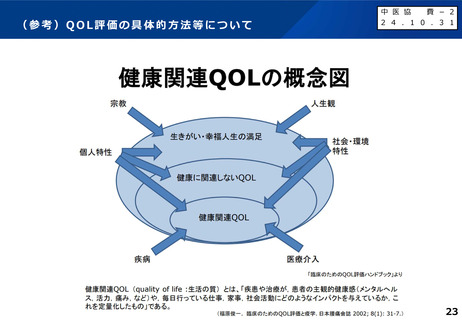

ICERはQALYと費用をもとに計算される。QALYは健康関連QOLと生存年の増分を価値として評価している。健康関連QOL

の評価尺度には、EQ-5Dの他に、HUI(Health Utilities Index)や、SF-6D(Short Form 6 Dimension)などがある。

○

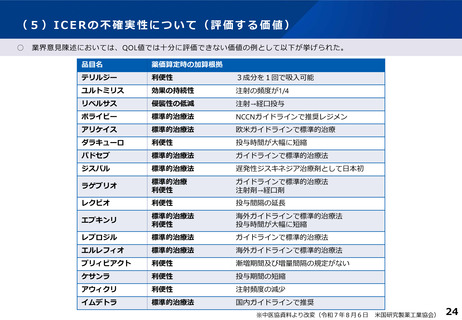

業界意見陳述では、利便性や効果の持続性、標準的治療法であること、などがICERでは十分に評価できない価値であると

の意見があった。

<参考>中央社会保険医療協議会における費用対効果評価の分析ガイドライン2024年度版

8 効果指標の選択

8.1 効果指標は質調整生存年(Quality-adjusted life year:QALY)を用いることを原則とする。

8.1.1 QALYを算出することが困難であり、かつCMAを実施する場合、適切であれば、QALY以外の評価尺度を使用することもできる。

8.2 QALYを算出する際のQOL値は、選好に基づく尺度(preference-based measure:PBM)により測定したものを用いることを原則とする。

8.2.1 QOL値は日本における一般集団の選好が反映されたものを用いる。

8.2.2 使用するPBMとしては、日本語版のEQ-5D-5Lを第一選択として推奨する。

(略)

8.5 「8.2」に該当するデータが存在しない場合、その他の適切な健康関連QOL(Health-related quality of life:HRQOL)データからQOL値へマッピン

グしたものを使用してもよい。

論点

○

利便性、効果の持続性、標準的治療法であること等がICERで十分に評価されているかは、まずは諸外国の状況に関する調

査を行った上で議論を進めていくことについて、どう考えるか。

25

現状・課題

○

ICERはQALYと費用をもとに計算される。QALYは健康関連QOLと生存年の増分を価値として評価している。健康関連QOL

の評価尺度には、EQ-5Dの他に、HUI(Health Utilities Index)や、SF-6D(Short Form 6 Dimension)などがある。

○

業界意見陳述では、利便性や効果の持続性、標準的治療法であること、などがICERでは十分に評価できない価値であると

の意見があった。

<参考>中央社会保険医療協議会における費用対効果評価の分析ガイドライン2024年度版

8 効果指標の選択

8.1 効果指標は質調整生存年(Quality-adjusted life year:QALY)を用いることを原則とする。

8.1.1 QALYを算出することが困難であり、かつCMAを実施する場合、適切であれば、QALY以外の評価尺度を使用することもできる。

8.2 QALYを算出する際のQOL値は、選好に基づく尺度(preference-based measure:PBM)により測定したものを用いることを原則とする。

8.2.1 QOL値は日本における一般集団の選好が反映されたものを用いる。

8.2.2 使用するPBMとしては、日本語版のEQ-5D-5Lを第一選択として推奨する。

(略)

8.5 「8.2」に該当するデータが存在しない場合、その他の適切な健康関連QOL(Health-related quality of life:HRQOL)データからQOL値へマッピン

グしたものを使用してもよい。

論点

○

利便性、効果の持続性、標準的治療法であること等がICERで十分に評価されているかは、まずは諸外国の状況に関する調

査を行った上で議論を進めていくことについて、どう考えるか。

25