よむ、つかう、まなぶ。

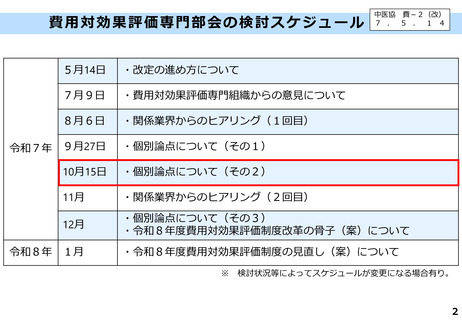

費-1費用対効果評価制度の見直しに関する検討(その2) (10 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64502.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第73回 10/15)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

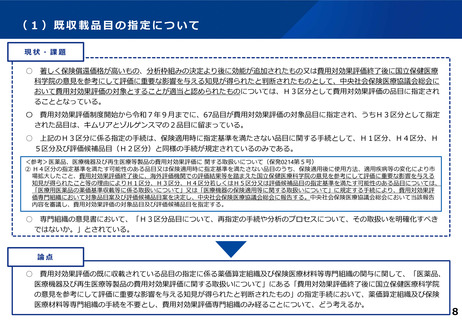

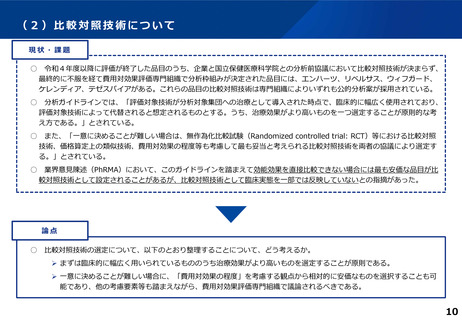

(2)比較対照技術について

現状・課題

○

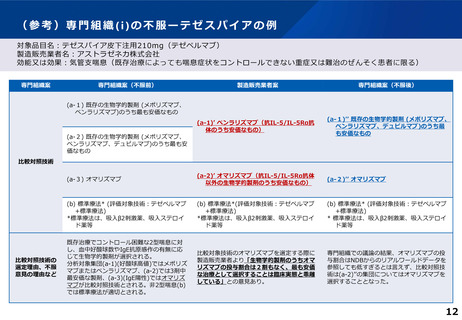

令和4年度以降に評価が終了した品目のうち、企業と国立保健医療科学院との分析前協議において比較対照技術が決まらず、

最終的に不服を経て費用対効果評価専門組織で分析枠組みが決定された品目には、エンハーツ、リベルサス、ウィフガード、

ケレンディア、テゼスパイアがある。これらの品目の比較対照技術は専門組織によりいずれも公的分析案が採用されている。

○

分析ガイドラインでは、「評価対象技術が分析対象集団への治療として導入された時点で、臨床的に幅広く使用されており、

評価対象技術によって代替されると想定されるものとする。うち、治療効果がより高いものを一つ選定することが原則的な考

え方である。」とされている。

○

また、「一意に決めることが難しい場合は、無作為化比較試験(Randomized controlled trial: RCT)等における比較対照

技術、価格算定上の類似技術、費用対効果の程度等も考慮して最も妥当と考えられる比較対照技術を両者の協議により選定す

る。」とされている。

○

業界意見陳述(PhRMA)において、このガイドラインを踏まえて効能効果を直接比較できない場合には最も安価な品目が比

較対照技術として設定されることがあるが、比較対照技術として臨床実態を一部では反映していないとの指摘があった。

論点

○

比較対照技術の選定について、以下のとおり整理することについて、どう考えるか。

まずは臨床的に幅広く用いられているもののうち治療効果がより高いものを選定することが原則である。

一意に決めることが難しい場合に、「費用対効果の程度」を考慮する観点から相対的に安価なものを選択することも可

能であり、他の考慮要素等も踏まえながら、費用対効果評価専門組織で議論されるべきである。

10

現状・課題

○

令和4年度以降に評価が終了した品目のうち、企業と国立保健医療科学院との分析前協議において比較対照技術が決まらず、

最終的に不服を経て費用対効果評価専門組織で分析枠組みが決定された品目には、エンハーツ、リベルサス、ウィフガード、

ケレンディア、テゼスパイアがある。これらの品目の比較対照技術は専門組織によりいずれも公的分析案が採用されている。

○

分析ガイドラインでは、「評価対象技術が分析対象集団への治療として導入された時点で、臨床的に幅広く使用されており、

評価対象技術によって代替されると想定されるものとする。うち、治療効果がより高いものを一つ選定することが原則的な考

え方である。」とされている。

○

また、「一意に決めることが難しい場合は、無作為化比較試験(Randomized controlled trial: RCT)等における比較対照

技術、価格算定上の類似技術、費用対効果の程度等も考慮して最も妥当と考えられる比較対照技術を両者の協議により選定す

る。」とされている。

○

業界意見陳述(PhRMA)において、このガイドラインを踏まえて効能効果を直接比較できない場合には最も安価な品目が比

較対照技術として設定されることがあるが、比較対照技術として臨床実態を一部では反映していないとの指摘があった。

論点

○

比較対照技術の選定について、以下のとおり整理することについて、どう考えるか。

まずは臨床的に幅広く用いられているもののうち治療効果がより高いものを選定することが原則である。

一意に決めることが難しい場合に、「費用対効果の程度」を考慮する観点から相対的に安価なものを選択することも可

能であり、他の考慮要素等も踏まえながら、費用対効果評価専門組織で議論されるべきである。

10