よむ、つかう、まなぶ。

資料1 第7回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (22 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62405.html |

| 出典情報 | 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第7回 9/1)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

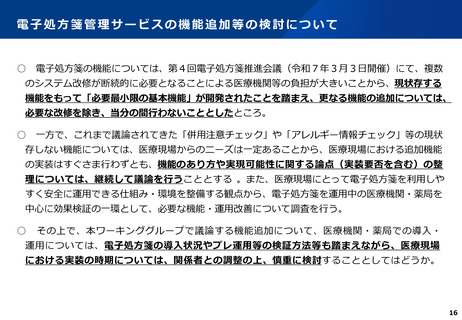

電子処方箋管理サービスの機能追加等の検討について

アレルギーとのチェック

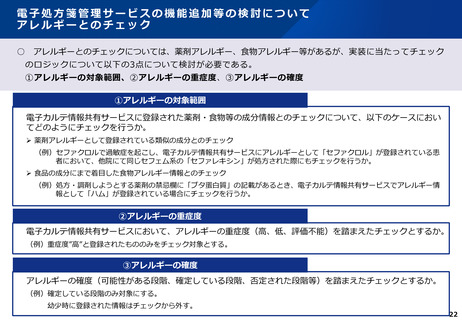

○ アレルギーとのチェックについては、薬剤アレルギー、食物アレルギー等があるが、実装に当たってチェック

のロジックについて以下の3点について検討が必要である。

①アレルギーの対象範囲、②アレルギーの重症度、③アレルギーの確度

①アレルギーの対象範囲

電子カルテ情報共有サービスに登録された薬剤・食物等の成分情報とのチェックについて、以下のケースにおい

てどのようにチェックを行うか。

➢ 薬剤アレルギーとして登録されている類似の成分とのチェック

(例)セファクロルで過敏症を起こし、電子カルテ情報共有サービスにアレルギーとして「セファクロル」が登録されている患

者において、他院にて同じセフェム系の「セファレキシン」が処方された際にもチェックを行うか。

➢ 食品の成分にまで着目した食物アレルギー情報とのチェック

(例)処方・調剤しようとする薬剤の禁忌欄に「ブタ蛋白質」の記載があるとき、電子カルテ情報共有サービスでアレルギー情

報として「ハム」が登録されている場合にチェックを行うか。

②アレルギーの重症度

電子カルテ情報共有サービスにおいて、アレルギーの重症度(高、低、評価不能)を踏まえたチェックとするか。

(例)重症度”高”と登録されたもののみをチェック対象とする。

③アレルギーの確度

アレルギーの確度(可能性がある段階、確定している段階、否定された段階等)を踏まえたチェックとするか。

(例)確定している段階のみ対象にする。

幼少時に登録された情報はチェックから外す。

22

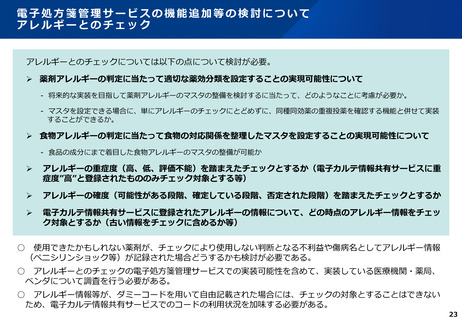

アレルギーとのチェック

○ アレルギーとのチェックについては、薬剤アレルギー、食物アレルギー等があるが、実装に当たってチェック

のロジックについて以下の3点について検討が必要である。

①アレルギーの対象範囲、②アレルギーの重症度、③アレルギーの確度

①アレルギーの対象範囲

電子カルテ情報共有サービスに登録された薬剤・食物等の成分情報とのチェックについて、以下のケースにおい

てどのようにチェックを行うか。

➢ 薬剤アレルギーとして登録されている類似の成分とのチェック

(例)セファクロルで過敏症を起こし、電子カルテ情報共有サービスにアレルギーとして「セファクロル」が登録されている患

者において、他院にて同じセフェム系の「セファレキシン」が処方された際にもチェックを行うか。

➢ 食品の成分にまで着目した食物アレルギー情報とのチェック

(例)処方・調剤しようとする薬剤の禁忌欄に「ブタ蛋白質」の記載があるとき、電子カルテ情報共有サービスでアレルギー情

報として「ハム」が登録されている場合にチェックを行うか。

②アレルギーの重症度

電子カルテ情報共有サービスにおいて、アレルギーの重症度(高、低、評価不能)を踏まえたチェックとするか。

(例)重症度”高”と登録されたもののみをチェック対象とする。

③アレルギーの確度

アレルギーの確度(可能性がある段階、確定している段階、否定された段階等)を踏まえたチェックとするか。

(例)確定している段階のみ対象にする。

幼少時に登録された情報はチェックから外す。

22