よむ、つかう、まなぶ。

資料1 第7回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (20 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62405.html |

| 出典情報 | 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第7回 9/1)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

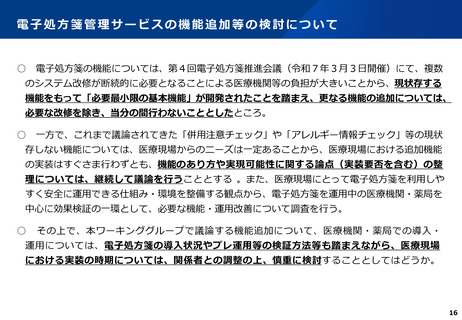

電子処方箋管理サービスの機能追加等の検討について

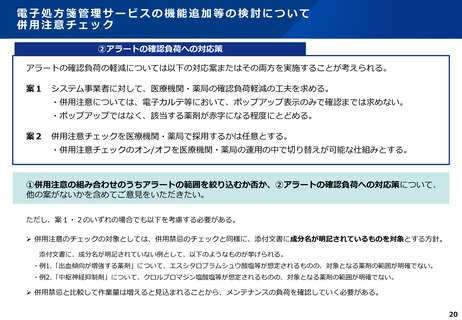

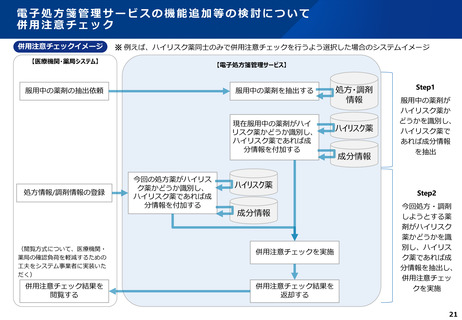

併用注意チェック

②アラートの確認負荷への対応策

アラートの確認負荷の軽減については以下の対応案またはその両方を実施することが考えられる。

案1 システム事業者に対して、医療機関・薬局の確認負荷軽減の工夫を求める。

・併用注意については、電子カルテ等において、ポップアップ表示のみで確認までは求めない。

・ポップアップではなく、該当する薬剤が赤字になる程度にとどめる。

案2 併用注意チェックを医療機関・薬局で採用するかは任意とする。

・併用注意チェックのオン/オフを医療機関・薬局の運用の中で切り替えが可能な仕組みとする。

①併用注意の組み合わせのうちアラートの範囲を絞り込むか否か、②アラートの確認負荷への対応策について、

他の案がないかを含めてご意見をいただきたい。

ただし、案1・2のいずれの場合でも以下を考慮する必要がある。

➢ 併用注意のチェックの対象としては、併用禁忌のチェックと同様に、添付文書に成分名が明記されているものを対象とする方針。

添付文書に、成分名が明記されていない例として、以下のようなものが挙げられる。

・例1.「出血傾向が増強する薬剤」について、エスシタロプラムシュウ酸塩等が想定されるものの、対象となる薬剤の範囲が明確でない。

・例2.「中枢神経抑制剤」について、クロルプロマジン塩酸塩等が想定されるものの、対象となる薬剤の範囲が明確でない。

➢ 併用禁忌と比較して作業量は増えると見込まれることから、メンテナンスの負荷を確認していく必要がある。

20

併用注意チェック

②アラートの確認負荷への対応策

アラートの確認負荷の軽減については以下の対応案またはその両方を実施することが考えられる。

案1 システム事業者に対して、医療機関・薬局の確認負荷軽減の工夫を求める。

・併用注意については、電子カルテ等において、ポップアップ表示のみで確認までは求めない。

・ポップアップではなく、該当する薬剤が赤字になる程度にとどめる。

案2 併用注意チェックを医療機関・薬局で採用するかは任意とする。

・併用注意チェックのオン/オフを医療機関・薬局の運用の中で切り替えが可能な仕組みとする。

①併用注意の組み合わせのうちアラートの範囲を絞り込むか否か、②アラートの確認負荷への対応策について、

他の案がないかを含めてご意見をいただきたい。

ただし、案1・2のいずれの場合でも以下を考慮する必要がある。

➢ 併用注意のチェックの対象としては、併用禁忌のチェックと同様に、添付文書に成分名が明記されているものを対象とする方針。

添付文書に、成分名が明記されていない例として、以下のようなものが挙げられる。

・例1.「出血傾向が増強する薬剤」について、エスシタロプラムシュウ酸塩等が想定されるものの、対象となる薬剤の範囲が明確でない。

・例2.「中枢神経抑制剤」について、クロルプロマジン塩酸塩等が想定されるものの、対象となる薬剤の範囲が明確でない。

➢ 併用禁忌と比較して作業量は増えると見込まれることから、メンテナンスの負荷を確認していく必要がある。

20