よむ、つかう、まなぶ。

資料1 第7回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (11 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62405.html |

| 出典情報 | 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第7回 9/1)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

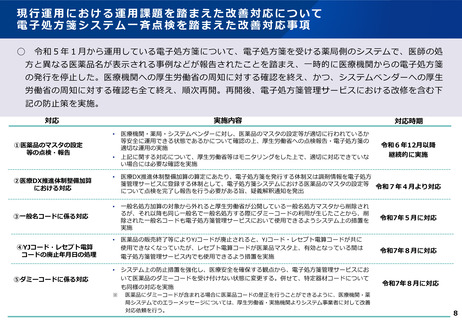

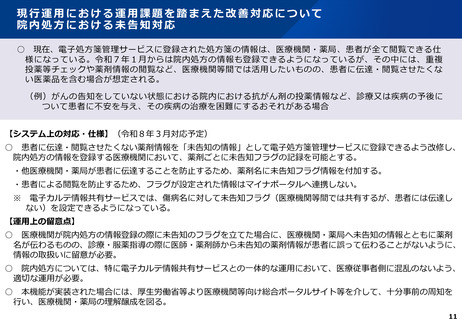

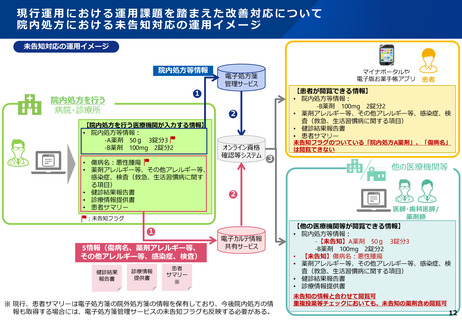

現行運用における運用課題を踏まえた改善対応について

院内処方における未告知対応

○ 現在、電子処方箋管理サービスに登録された処方箋の情報は、医療機関・薬局、患者が全て閲覧できる仕

様になっている。令和7年1月からは院内処方の情報も登録できるようになっているが、その中には、重複

投薬等チェックや薬剤情報の閲覧など、医療機関等間では活用したいものの、患者に伝達・閲覧させたくな

い医薬品を含む場合が想定される。

(例)がんの告知をしていない状態における院内における抗がん剤の投薬情報など、診療又は疾病の予後に

ついて患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合

【システム上の対応・仕様】(令和8年3月対応予定)

○

患者に伝達・閲覧させたくない薬剤情報を「未告知の情報」として電子処方箋管理サービスに登録できるよう改修し、

院内処方の情報を登録する医療機関において、薬剤ごとに未告知フラグの記録を可能とする。

・他医療機関・薬局が患者に伝達することを防止するため、薬剤名に未告知フラグ情報を付加する。

・患者による閲覧を防止するため、フラグが設定された情報はマイナポータルへ連携しない。

※ 電子カルテ情報共有サービスでは、傷病名に対して未告知フラグ(医療機関等間では共有するが、患者には伝達し

ない)を設定できるようになっている。

【運用上の留意点】

○ 医療機関が院内処方の情報登録の際に未告知のフラグを立てた場合に、医療機関・薬局へ未告知の情報とともに薬剤

名が伝わるものの、診療・服薬指導の際に医師・薬剤師から未告知の薬剤情報が患者に誤って伝わることがないように、

情報の取扱いに留意が必要。

○

院内処方については、特に電子カルテ情報共有サービスとの一体的な運用において、医療従事者側に混乱のないよう、

適切な運用が必要。

○ 本機能が実装された場合には、厚生労働省等より医療機関等向け総合ポータルサイト等を介して、十分事前の周知を

行い、医療機関・薬局の理解醸成を図る。

11

院内処方における未告知対応

○ 現在、電子処方箋管理サービスに登録された処方箋の情報は、医療機関・薬局、患者が全て閲覧できる仕

様になっている。令和7年1月からは院内処方の情報も登録できるようになっているが、その中には、重複

投薬等チェックや薬剤情報の閲覧など、医療機関等間では活用したいものの、患者に伝達・閲覧させたくな

い医薬品を含む場合が想定される。

(例)がんの告知をしていない状態における院内における抗がん剤の投薬情報など、診療又は疾病の予後に

ついて患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合

【システム上の対応・仕様】(令和8年3月対応予定)

○

患者に伝達・閲覧させたくない薬剤情報を「未告知の情報」として電子処方箋管理サービスに登録できるよう改修し、

院内処方の情報を登録する医療機関において、薬剤ごとに未告知フラグの記録を可能とする。

・他医療機関・薬局が患者に伝達することを防止するため、薬剤名に未告知フラグ情報を付加する。

・患者による閲覧を防止するため、フラグが設定された情報はマイナポータルへ連携しない。

※ 電子カルテ情報共有サービスでは、傷病名に対して未告知フラグ(医療機関等間では共有するが、患者には伝達し

ない)を設定できるようになっている。

【運用上の留意点】

○ 医療機関が院内処方の情報登録の際に未告知のフラグを立てた場合に、医療機関・薬局へ未告知の情報とともに薬剤

名が伝わるものの、診療・服薬指導の際に医師・薬剤師から未告知の薬剤情報が患者に誤って伝わることがないように、

情報の取扱いに留意が必要。

○

院内処方については、特に電子カルテ情報共有サービスとの一体的な運用において、医療従事者側に混乱のないよう、

適切な運用が必要。

○ 本機能が実装された場合には、厚生労働省等より医療機関等向け総合ポータルサイト等を介して、十分事前の周知を

行い、医療機関・薬局の理解醸成を図る。

11