総-3○歯科医療について(その1) (17 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

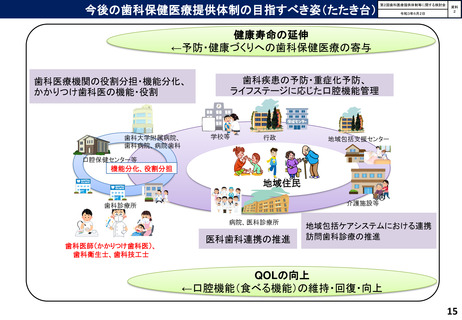

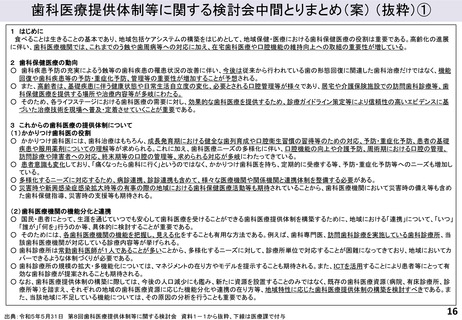

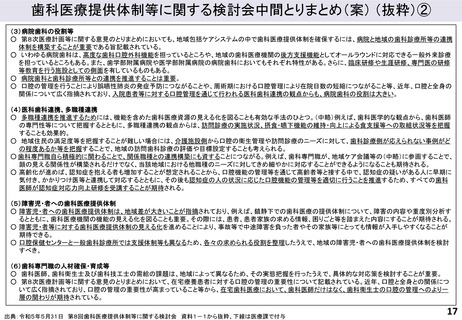

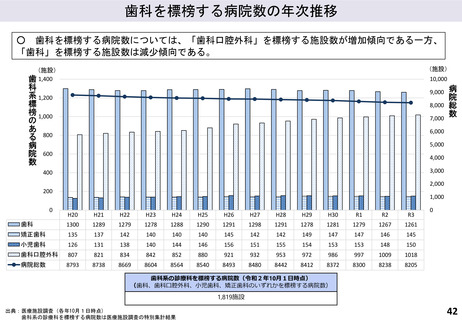

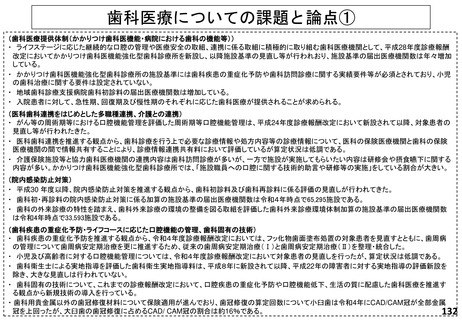

(3)病院歯科の役割等

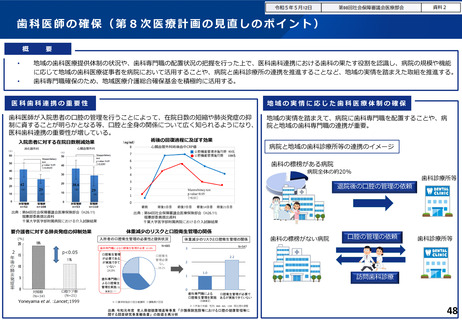

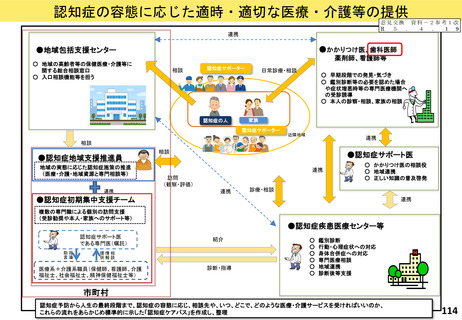

○ 第8次医療計画等に関する意見のとりまとめにおいても、地域包括ケアシステムの中で歯科医療提供体制を確保するには、病院と地域の歯科診療所等の連携

体制を構築することが重要である旨記載されている。

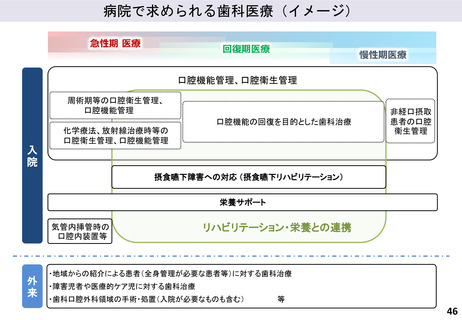

○ いわゆる病院歯科は、高度な歯科口腔外科機能を担っているところや、地域の歯科医療機関の後方支援機能としてオールラウンドに対応できる一般外来診療

を担っているところもある。また、歯学部附属病院や医学部附属病院の病院歯科においてもそれぞれ特性がある。さらに、臨床研修や生涯研修、専門医の研修

等教育を行う施設としての側面を有しているものもある。

○ 病院歯科と歯科診療所等との連携を推進することは重要。

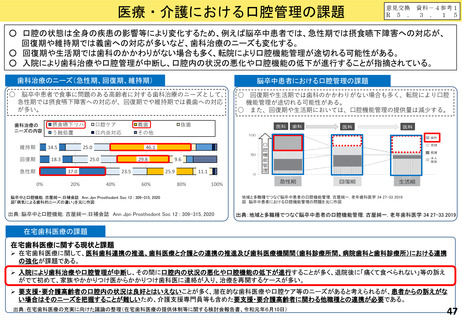

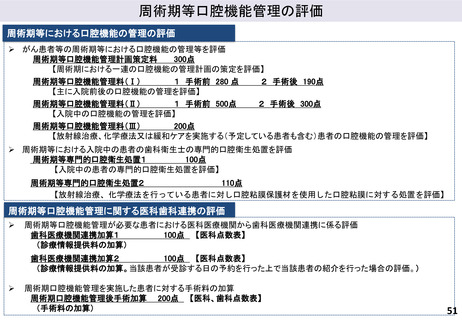

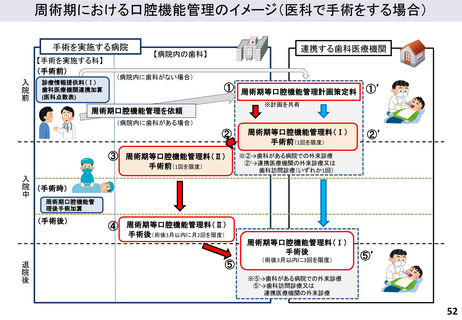

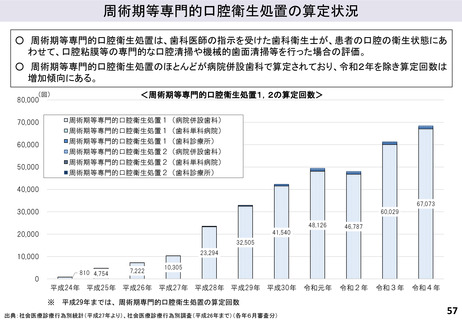

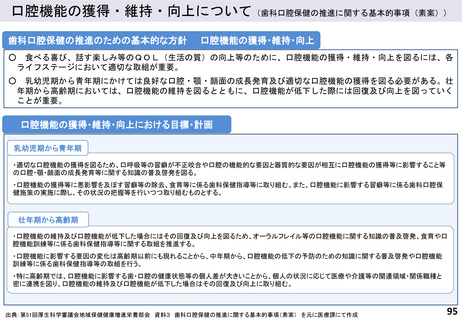

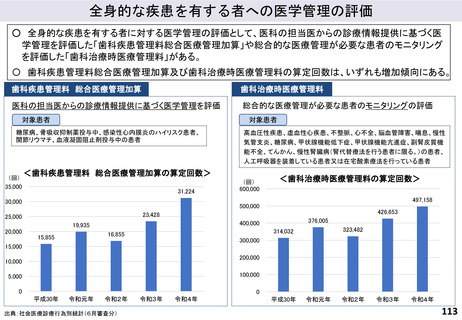

○ 口腔の管理を行うことにより誤嚥性肺炎の発症予防につながることや、周術期における口腔管理により在院日数の短縮につながること等、近年、口腔と全身の

関係について広く指摘されており、入院患者等に対する口腔管理を通じて行われる医科歯科連携の観点からも、病院歯科の役割は大きい。

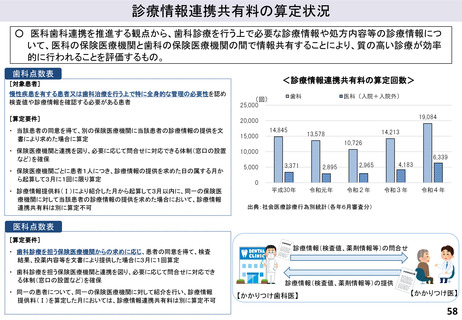

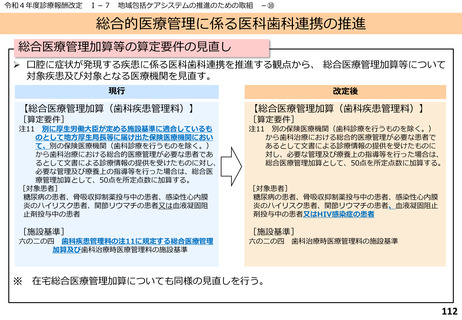

(4)医科歯科連携、多職種連携

○ 多職種連携を推進するためには、機能を含めた歯科医療資源の見える化を図ることも有効な手法のひとつ。(中略)例えば、歯科医学的な観点から、歯科医師

の専門性等について把握するとともに、多職種連携の観点からは、訪問診療の実施状況、摂食・嚥下機能の維持・向上による食支援等への取組状況等を把握

することも効果的。

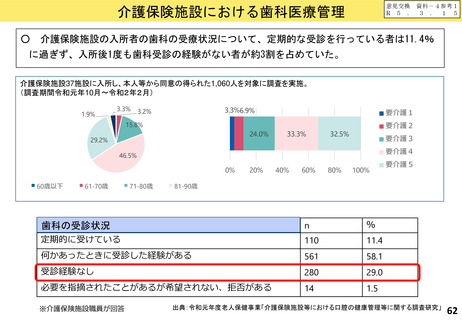

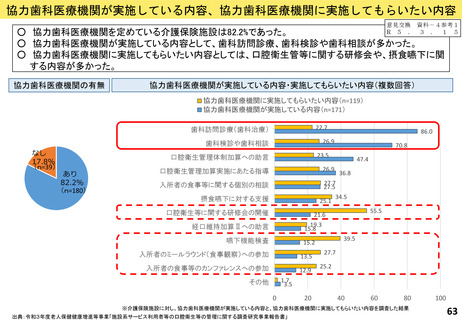

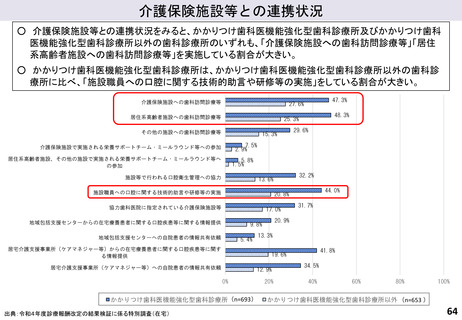

○ 地域住民の満足度等を把握することが難しい場合には、介護施設側から口腔の衛生管理や訪問診療のニーズに対して、歯科診療側が応えられない事例がど

の程度あるか等を把握することで、地域の訪問歯科診療の評価や目標設定することも考えられる。

○ 歯科専門職自ら積極的に関わることで、関係職種との連携構築にも資することにつながる。例えば、歯科専門職が、地域ケア会議等の(中略)に参画することで、

顔の見える関係性が構築されるだけでなく、当該地域における他職種のニーズに対してきめ細やかに対応することができるようになることも期待される。

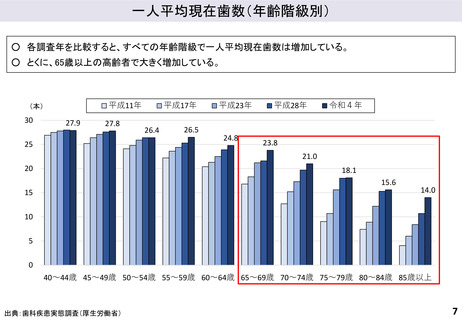

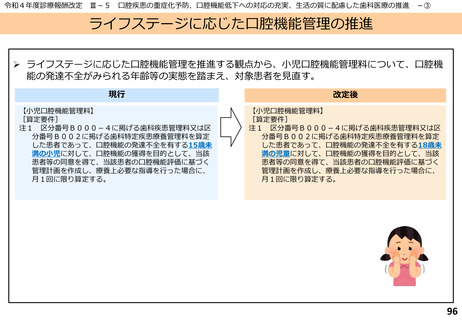

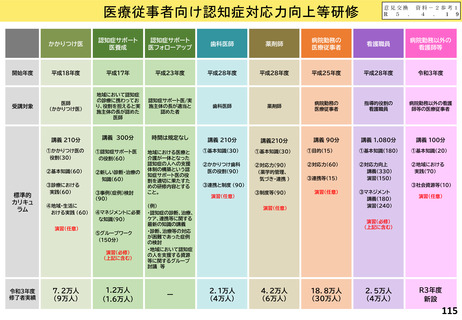

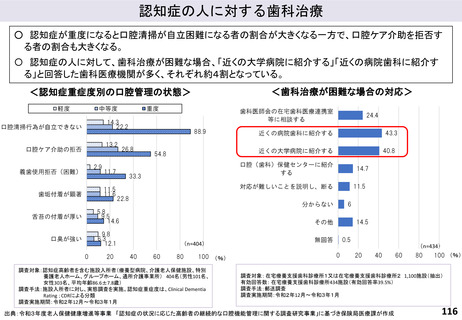

○ 高齢化が進めば、認知症を抱える者も増加することが想定されることから、口腔機能の管理等を通じて高齢者等と接する中で、認知症の疑いがある人に早期に

気付き、かかりつけ医等と連携して対応するとともに、その後も認知症の人の状況に応じた口腔機能の管理等を適切に行うことを推進するため、すべての歯科

医師が認知症対応力向上研修を受講することが期待される。

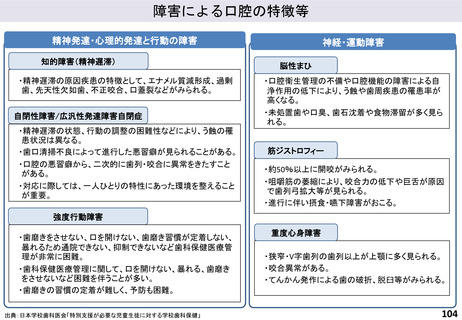

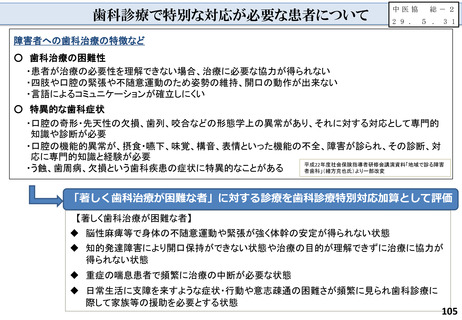

(5)障害児・者への歯科医療提供体制

○ 障害児・者への歯科医療提供体制は、地域差が大きいことが指摘されており、例えば、鎮静下での歯科医療の提供体制について、障害の内容や重度別分析す

るとともに、歯科医療機関の機能の見える化を図ることも重要。その際には、患者、患者家族の求める情報、困りごと等を踏まえた内容にすることが期待される。

○ 障害児・者等に対する歯科医療提供体制の見える化を進めることにより、事故等で中途障害を負った者やその家族等にとっても情報が入手しやすくなることが

期待できる。

○ 口腔保健センターと一般歯科診療所では支援体制等も異なるため、各々の求められる役割を整理したうえで、地域の障害児・者への歯科医療提供体制を検討

すべき。

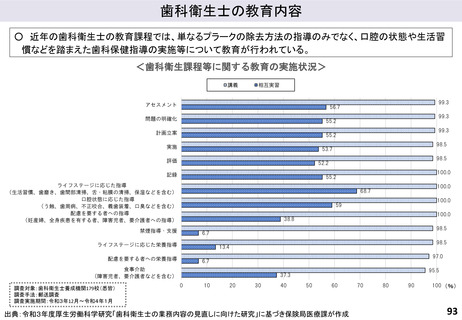

(6)歯科専門職の人材確保・育成等

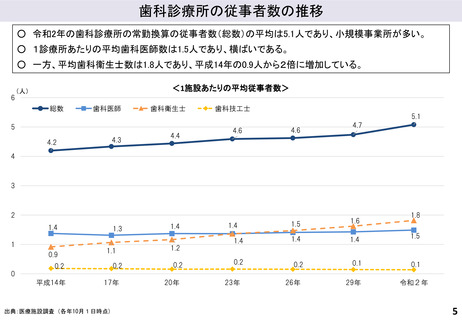

○ 歯科医師、歯科衛生士及び歯科技工士の需給の課題は、地域によって異なるため、その実態把握を行ったうえで、具体的な対応策を検討することが重要。

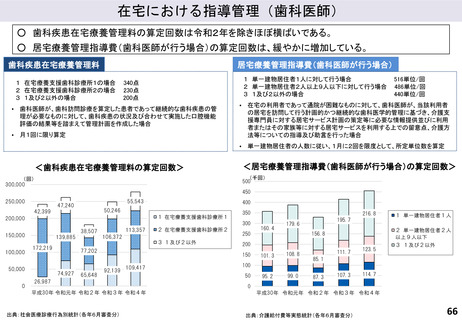

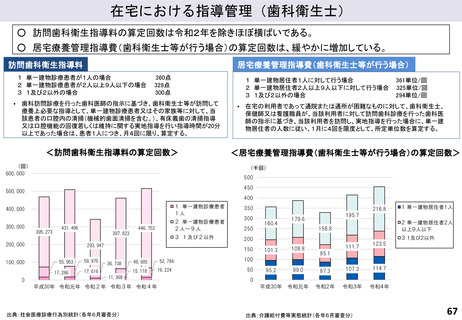

○ 第8次医療計画等に関する意見のとりまとめにおいて、在宅療養患者に対する口腔の管理の重要性について記載されている。近年、口腔と全身との関係につ

いて広く指摘されており、口腔の管理の重要性が高まっていること等から、在宅歯科医療において、歯科医師だけはなく、歯科衛生士の口腔の管理へのより一

層の関わりが期待されている。

出典:令和5年5月31日 第8回歯科医療提供体制等に関する検討会 資料1-1から抜粋、下線は医療課で付与

17