よむ、つかう、まなぶ。

参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針ガイダンス(令和3年11月19日) (48 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |

| 出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

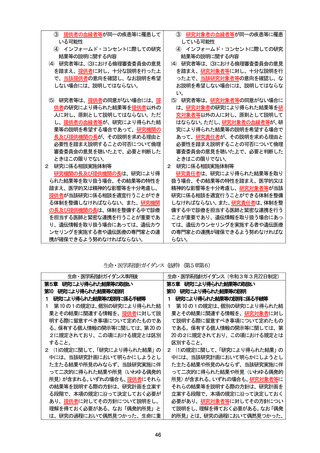

その家族又は血縁者からカウンセリングの求めがあ 3 試料・情報の提供を行う機関において、カウンセ

ったときには、そのための適切な施設を紹介するこ

リング体制が整備されていない場合に、研究対象者

ととする。

及びその家族又は血縁者からカウンセリングの求め

4 遺伝カウンセリングでは臨床遺伝専門医、認定遺

があったときには、そのための適切な施設を紹介す

伝カウンセラー等との密な連携を取り、必要に応じ

ることとする。

複数回のカウンセリングを行うことが求められる。 4 遺伝カウンセリングでは臨床遺伝専門医、認定遺

伝カウンセラー等との密な連携を取り、必要に応じ

複数回のカウンセリングを行うことが求められる。

第7 研究成果の公開等

⑴ 研究機関は、知的財産権及び個人情報の保護等に支障が生じる場合を除き、研究の成果を公開するもの

とする。

⑵ 研究を実施する者は、あらゆる機会を利用して研究に関し、情報の提供等普及啓発に努めるものとする。

<解説>

⑴: 研究の透明性の確保のため、得られた研究成果は、個人情報や知的財産権の保護に反する場合などを除き、

ホームページや論文、学会発表等により積極的に公開すること。また、提供者が自らの希望に応じて研究成果を

知ることができるよう、公開情報等の入手方法等についてインフォームド・コンセントに係る説明文書に記載す

ること。

⑵: この規定は、

「CSTI第一次報告書」において、個々の研究目的、内容、技術等に係る国民の適切な理解

が重要であるとの意見が出されたことから、ヒト受精胚の取扱いに当たっての遵守事項として示されたことを踏

まえたものである。

研究を実施する者は、普及啓発に際し、学会等で開催される研修会なども活用すること。また、

「

『国民との科

学・技術対話』の推進について(基本的取組方針)

」

(平成 22 年6月 19 日科学技術政策担当大臣、総合科学技術

会議有識者議員)等も参考とし、研究活動の内容や成果を社会・国民に対して分かりやすく説明するよう努める

こと。

48

ったときには、そのための適切な施設を紹介するこ

リング体制が整備されていない場合に、研究対象者

ととする。

及びその家族又は血縁者からカウンセリングの求め

4 遺伝カウンセリングでは臨床遺伝専門医、認定遺

があったときには、そのための適切な施設を紹介す

伝カウンセラー等との密な連携を取り、必要に応じ

ることとする。

複数回のカウンセリングを行うことが求められる。 4 遺伝カウンセリングでは臨床遺伝専門医、認定遺

伝カウンセラー等との密な連携を取り、必要に応じ

複数回のカウンセリングを行うことが求められる。

第7 研究成果の公開等

⑴ 研究機関は、知的財産権及び個人情報の保護等に支障が生じる場合を除き、研究の成果を公開するもの

とする。

⑵ 研究を実施する者は、あらゆる機会を利用して研究に関し、情報の提供等普及啓発に努めるものとする。

<解説>

⑴: 研究の透明性の確保のため、得られた研究成果は、個人情報や知的財産権の保護に反する場合などを除き、

ホームページや論文、学会発表等により積極的に公開すること。また、提供者が自らの希望に応じて研究成果を

知ることができるよう、公開情報等の入手方法等についてインフォームド・コンセントに係る説明文書に記載す

ること。

⑵: この規定は、

「CSTI第一次報告書」において、個々の研究目的、内容、技術等に係る国民の適切な理解

が重要であるとの意見が出されたことから、ヒト受精胚の取扱いに当たっての遵守事項として示されたことを踏

まえたものである。

研究を実施する者は、普及啓発に際し、学会等で開催される研修会なども活用すること。また、

「

『国民との科

学・技術対話』の推進について(基本的取組方針)

」

(平成 22 年6月 19 日科学技術政策担当大臣、総合科学技術

会議有識者議員)等も参考とし、研究活動の内容や成果を社会・国民に対して分かりやすく説明するよう努める

こと。

48