よむ、つかう、まなぶ。

参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針ガイダンス(令和3年11月19日) (25 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |

| 出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

2 研究機関の長

⑴ 研究機関の長は、次の業務を行うものとする。

① 研究計画及びその変更の妥当性を確認し、その実施を了承すること。

② 研究の進行状況及び結果並びに作成したヒト受精胚の取扱いの状況を把握し、必要に応じ、研究責任

者に対し留意事項、改善事項等に関して指示をすること。

③ ヒト受精胚の作成を監督すること。

④ 研究機関においてこの指針を周知徹底し、これを遵守させること。

⑤ 教育研修を実施すること。

⑵ 研究機関の長は、研究責任者及び研究実施者を兼ねることはできない。ただし、研究機関の長の業務の

代行者が選任されている場合には、この限りでない。

<解説>

研究機関の長は、必ずしも法人の長である必要はなく、この規定に定める責務を十分に果たすことが可能であ

れば、

「学部長」や「研究所長」等を研究機関の長としても差し支えない。

⑵: 配偶子及び作成されたヒト受精胚の取扱い並びに生殖補助医療研究及びヒト又は動物の受精胚の作成に関

する経験(研究において遺伝情報改変技術等を用いる場合には、ヒト又は動物の受精胚に遺伝情報改変技術等を

用いる研究に関する経験を含む)を有するなど、技術的な観点等から第4章第1の3に規定する研究責任者及び

研究実施者として適当な者が他にいない場合は、研究機関の長が研究責任者及び研究実施者を兼ねざるを得ない

ことも考えられるため、ただし書を設けている。この場合、研究機関の長は、⑴に規定する業務を的確に実施で

きる者に業務を代行させることにより、自らは研究責任者及び研究実施者としての業務を行うこととなる。

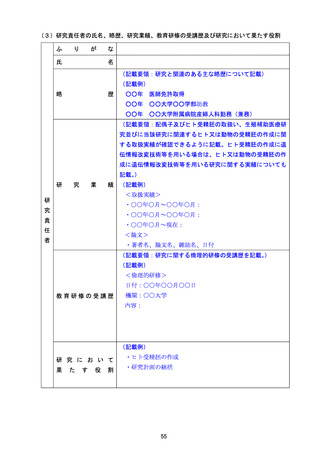

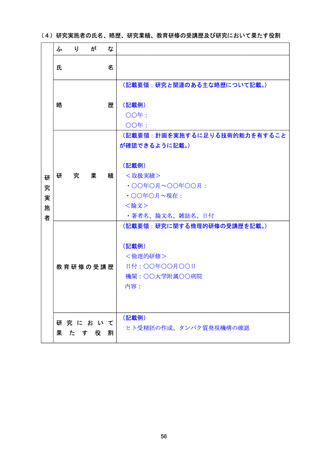

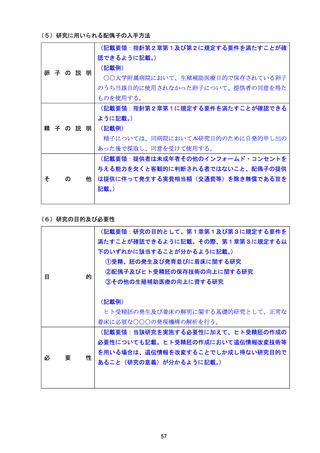

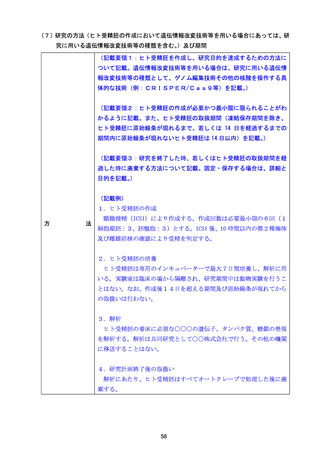

3 研究責任者等

⑴ 研究責任者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

① 配偶子及びヒト受精胚の取扱い並びに生殖補助医療研究に関する倫理的な識見を有すること。

② ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては、ヒト受精胚に遺伝情報改変

技術等を用いる生殖補助医療研究に関する倫理的な識見を有すること。

③ 配偶子及びヒト受精胚の取扱い、生殖補助医療研究並びに当該研究に関連するヒト又は動物の受精胚

の作成に関する十分な専門的知識及び経験を有すること。

④ ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては、ヒト又は動物の受精胚に遺

伝情報改変技術等を用いる研究に関する十分な専門的知識及び経験を有すること。

⑵ 研究実施者は、ヒト又は動物の配偶子又は受精胚の取扱いに関する倫理的な識見及び経験を有する者で

なければならない。

<解説>

⑴の①: 以下の事項に関する倫理的な識見を有しなければならない。

・配偶子及びヒト受精胚の取扱い

・生殖補助医療研究

⑴の②: ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては、ヒト受精胚に遺伝情報改変

技術等を用いる生殖補助医療研究に関する倫理的な識見を有しなければならない。

なお、

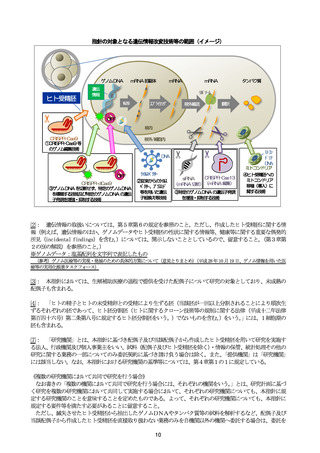

「倫理的な識見」とは、配偶子及びヒト受精胚の取扱い、生殖補助医療研究に関して、

「基本的考え方」を

起点とする「CSTI第一次報告書」及び「CSTI第二次報告書」を踏まえた、ヒト受精胚の尊重、遺伝情報へ

の影響その他の倫理的な観点を適切に判断・評価できる能力をいう。

⑴の③: 以下の事項に関する十分な専門的知識及び経験を有しなければならない。

・配偶子及びヒト受精胚の取扱い

・生殖補助医療研究

⑴の④:ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては、研究計画に関連するヒト又は

動物の受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する十分な専門的知識及び経験を有しなければならない。

⑵: 研究実施者は、所属する研究機関において、研究責任者の指示を受けて研究の実施に携わる者(実際に配

25

⑴ 研究機関の長は、次の業務を行うものとする。

① 研究計画及びその変更の妥当性を確認し、その実施を了承すること。

② 研究の進行状況及び結果並びに作成したヒト受精胚の取扱いの状況を把握し、必要に応じ、研究責任

者に対し留意事項、改善事項等に関して指示をすること。

③ ヒト受精胚の作成を監督すること。

④ 研究機関においてこの指針を周知徹底し、これを遵守させること。

⑤ 教育研修を実施すること。

⑵ 研究機関の長は、研究責任者及び研究実施者を兼ねることはできない。ただし、研究機関の長の業務の

代行者が選任されている場合には、この限りでない。

<解説>

研究機関の長は、必ずしも法人の長である必要はなく、この規定に定める責務を十分に果たすことが可能であ

れば、

「学部長」や「研究所長」等を研究機関の長としても差し支えない。

⑵: 配偶子及び作成されたヒト受精胚の取扱い並びに生殖補助医療研究及びヒト又は動物の受精胚の作成に関

する経験(研究において遺伝情報改変技術等を用いる場合には、ヒト又は動物の受精胚に遺伝情報改変技術等を

用いる研究に関する経験を含む)を有するなど、技術的な観点等から第4章第1の3に規定する研究責任者及び

研究実施者として適当な者が他にいない場合は、研究機関の長が研究責任者及び研究実施者を兼ねざるを得ない

ことも考えられるため、ただし書を設けている。この場合、研究機関の長は、⑴に規定する業務を的確に実施で

きる者に業務を代行させることにより、自らは研究責任者及び研究実施者としての業務を行うこととなる。

3 研究責任者等

⑴ 研究責任者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

① 配偶子及びヒト受精胚の取扱い並びに生殖補助医療研究に関する倫理的な識見を有すること。

② ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては、ヒト受精胚に遺伝情報改変

技術等を用いる生殖補助医療研究に関する倫理的な識見を有すること。

③ 配偶子及びヒト受精胚の取扱い、生殖補助医療研究並びに当該研究に関連するヒト又は動物の受精胚

の作成に関する十分な専門的知識及び経験を有すること。

④ ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては、ヒト又は動物の受精胚に遺

伝情報改変技術等を用いる研究に関する十分な専門的知識及び経験を有すること。

⑵ 研究実施者は、ヒト又は動物の配偶子又は受精胚の取扱いに関する倫理的な識見及び経験を有する者で

なければならない。

<解説>

⑴の①: 以下の事項に関する倫理的な識見を有しなければならない。

・配偶子及びヒト受精胚の取扱い

・生殖補助医療研究

⑴の②: ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては、ヒト受精胚に遺伝情報改変

技術等を用いる生殖補助医療研究に関する倫理的な識見を有しなければならない。

なお、

「倫理的な識見」とは、配偶子及びヒト受精胚の取扱い、生殖補助医療研究に関して、

「基本的考え方」を

起点とする「CSTI第一次報告書」及び「CSTI第二次報告書」を踏まえた、ヒト受精胚の尊重、遺伝情報へ

の影響その他の倫理的な観点を適切に判断・評価できる能力をいう。

⑴の③: 以下の事項に関する十分な専門的知識及び経験を有しなければならない。

・配偶子及びヒト受精胚の取扱い

・生殖補助医療研究

⑴の④:ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては、研究計画に関連するヒト又は

動物の受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する十分な専門的知識及び経験を有しなければならない。

⑵: 研究実施者は、所属する研究機関において、研究責任者の指示を受けて研究の実施に携わる者(実際に配

25