よむ、つかう、まなぶ。

参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針ガイダンス(令和3年11月19日) (23 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |

| 出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

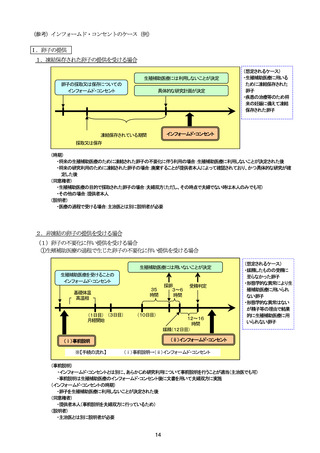

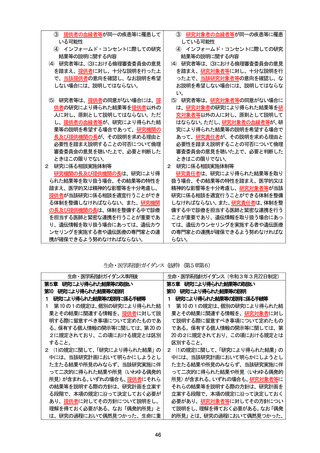

うな場合が研究開始前から想定し得るときは、インフォームド・コンセントにおける説明の中に含めることが望

ましい。

《複数の研究機関において共同で研究を行う場合》 この場合、第5の⑶に規定する「研究機関の長」とは、イ

ンフォームド・コンセントの撤回を求めた提供者から配偶子の提供を受けた又は当該配偶子から作成されたヒト

受精胚を有する全ての研究機関の長のことを意味する。

《研究機関と提供機関が同一である場合》 通知する者と通知を受ける者が同一であるため、

「通知」文書は不

要であるが、⑴の申出があった場合には、⑶の通知以外の規定について、適切に対応する必要があることに留意

が必要である。

⑶の②:

《研究機関と提供機関が同一である場合》 この場合、

「通知」は不要であるが、②に該当する場合は、本規定

よる倫理審査委員会の意見に基づく必要な対応を行うこと。

なお、対応表を作成して匿名化を行う場合は、配偶子の提供後に、再度提供者に接触することも可能となる。

しかし、配偶子の提供者は、生殖補助医療を受けていた者であるという事情を踏まえれば、その心情等に配慮し、

提供後に提供者が望まない接触を図ることは慎むべきことと考えられる。このため、再同意が必要とならないよ

うに研究の内容について十分検討すること。

23

ましい。

《複数の研究機関において共同で研究を行う場合》 この場合、第5の⑶に規定する「研究機関の長」とは、イ

ンフォームド・コンセントの撤回を求めた提供者から配偶子の提供を受けた又は当該配偶子から作成されたヒト

受精胚を有する全ての研究機関の長のことを意味する。

《研究機関と提供機関が同一である場合》 通知する者と通知を受ける者が同一であるため、

「通知」文書は不

要であるが、⑴の申出があった場合には、⑶の通知以外の規定について、適切に対応する必要があることに留意

が必要である。

⑶の②:

《研究機関と提供機関が同一である場合》 この場合、

「通知」は不要であるが、②に該当する場合は、本規定

よる倫理審査委員会の意見に基づく必要な対応を行うこと。

なお、対応表を作成して匿名化を行う場合は、配偶子の提供後に、再度提供者に接触することも可能となる。

しかし、配偶子の提供者は、生殖補助医療を受けていた者であるという事情を踏まえれば、その心情等に配慮し、

提供後に提供者が望まない接触を図ることは慎むべきことと考えられる。このため、再同意が必要とならないよ

うに研究の内容について十分検討すること。

23