よむ、つかう、まなぶ。

参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針ガイダンス(令和3年11月19日) (27 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |

| 出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

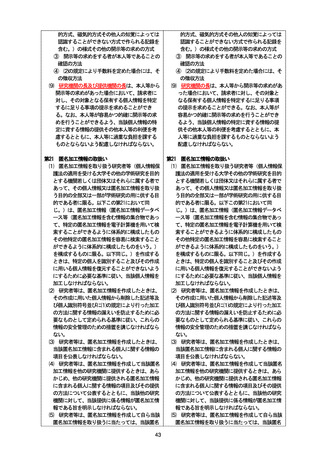

もって足りるものとして差し支えない。

⑵: 自機関以外の研究機関において適切に審査を行うことができる場合には、共同研究先など自機関以外の研

究機関の倫理審査委員会に審査を依頼することも可能である。これは、科学の進展が著しい分野において、当該

分野に関する十分な知見を有する自機関以外の研究機関の倫理審査委員会に審査を依頼することによって、より

適切な審査が行うことができるとの考えも有り得ることによるものである。この場合、自機関以外の研究機関に

おいても個人情報や機微情報等が適切に取り扱われるよう、委託契約等により担保することが望ましい。

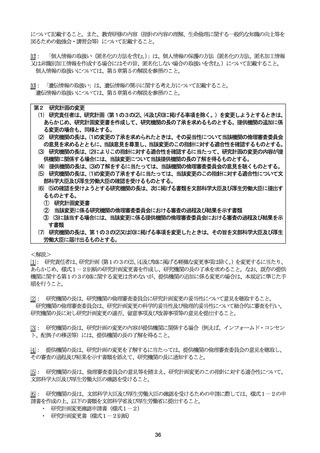

《複数の研究機関において共同で研究を行う場合》

この場合の研究計画については、1つの倫理審査員会による一括審査を行うことも可能である。

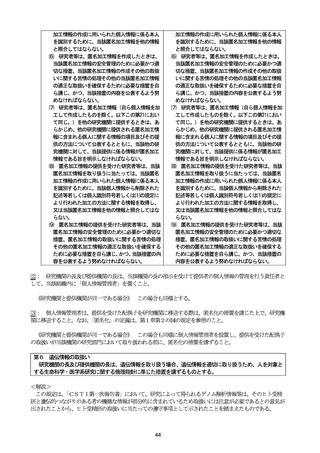

⑶: 倫理審査委員会における審査の適正性・透明性を確保するため、審査の過程の記録を作成し、保管するこ

と。なお、記録の保管期間の目安としては、研究機関としての説明責任等を果たすために必要な期間とすること

が適当と考えられる。

⑷: 教育研修の内容は本指針に基づく研究計画の科学的合理性及び倫理的妥当性について審査する際に必要な

知識を習得する必要がある。

⑸の①: 研究計画の科学的な妥当性及び倫理的な妥当性を総合的に審査できるよう、イからニに掲げる要件の

全てを満たす必要がある。イの(ⅰ)から(ⅵ)に掲げる者は、相互に兼ねることはできない。よって、本指針に適

合する倫理審査委員会の構成は5名以上(研究において遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては6名以上)

となるが、会議の成立要件についても同様に5名以上(研究において遺伝情報改変技術等を用いる場合にあって

は6名以上)の出席であること。なお、止むを得ない事由により、実際に出席することが困難である場合は、テレ

ビ会議等の双方向による意思疎通が可能である場合のみ出席したものとみなすものとする。

なお、文部科学大臣及び厚生労働大臣の確認等において、

「倫理審査委員会における審査の過程及び結果並びに

倫理審査委員会に関する事項」の提出を求めており、国においてもこの内容を含む指針に対する適合性を確認す

ることとしている。

《複数の研究機関において共同で研究を行う場合》

この場合の「研究計画」とは、個別の研究機関における研究計画のみならず、複数の研究機関において共同で

行う研究計画全体をいう。

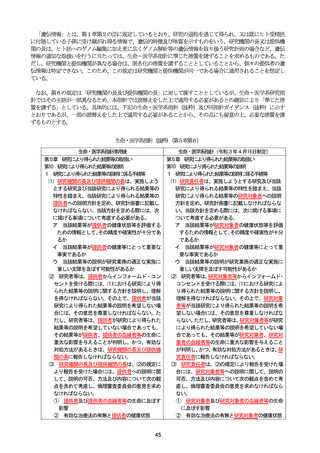

⑸の①のイの(ⅱ): 「生殖医学の専門家」とは、生殖医学に関する専門的知識に基づいて、診察、教育又は研究

を行っている者等を意味する。

⑸の①のイの(ⅲ): 「生命倫理に関する意見を述べるにふさわしい識見を有する者」とは、生命倫理に関する

専門的知識に基づいて、教育又は研究を行っている者等を意味する。

⑸の①のイの(ⅳ): 「法律に関する専門家その他の人文・社会科学の有識者」とは、法律その他の人文・社会科

学に関する専門的知識に基づいて、教育、研究又は業務を行っている者等を意味する。

⑸の①のイの(ⅴ): 「一般の立場に立って意見を述べられる者」とは、配偶子の提供に係る説明書等が一般的

に理解できる内容であるか等、イの(ⅰ)から(ⅳ)及び(ⅵ)に掲げる専門的知識以外の立場から意見を述べること

ができる者を意味する。例えば、研究対象となる当事者の立場、実際に生殖補助医療を受けている患者の立場な

どから意見を述べることができる者も含まれることを想定しているが、これらの者に限定するものではない。

⑸の①のイの(ⅵ): 「遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する専門家」とは、「ゲノム編集技術その他の核酸

を操作する技術を用いる研究」に関する専門的知識に基づいて、教育、研究又は業務を行っている者等を意味す

る。

⑸の①のニ: 倫理審査委員会は研究計画の科学的妥当性及び倫理的妥当性について当該研究を実施する研究機

関の長に対して、意見を述べるための組織であることから、当該研究に関与する立場の者である研究責任者又は

研究実施者との間に利害関係を有する者、提供者の生殖補助医療に主として関わった主治医のほか、配偶子の提

供に携わる者についても審査に参加しないこととしたものである。「利害関係」とは、金銭の授受や雇用関係な

27

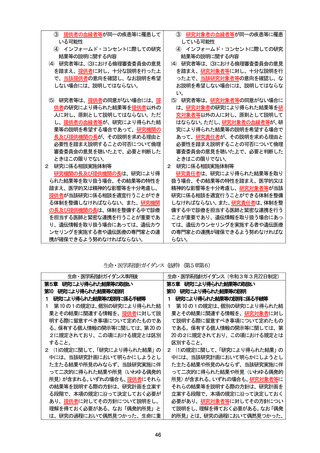

⑵: 自機関以外の研究機関において適切に審査を行うことができる場合には、共同研究先など自機関以外の研

究機関の倫理審査委員会に審査を依頼することも可能である。これは、科学の進展が著しい分野において、当該

分野に関する十分な知見を有する自機関以外の研究機関の倫理審査委員会に審査を依頼することによって、より

適切な審査が行うことができるとの考えも有り得ることによるものである。この場合、自機関以外の研究機関に

おいても個人情報や機微情報等が適切に取り扱われるよう、委託契約等により担保することが望ましい。

《複数の研究機関において共同で研究を行う場合》

この場合の研究計画については、1つの倫理審査員会による一括審査を行うことも可能である。

⑶: 倫理審査委員会における審査の適正性・透明性を確保するため、審査の過程の記録を作成し、保管するこ

と。なお、記録の保管期間の目安としては、研究機関としての説明責任等を果たすために必要な期間とすること

が適当と考えられる。

⑷: 教育研修の内容は本指針に基づく研究計画の科学的合理性及び倫理的妥当性について審査する際に必要な

知識を習得する必要がある。

⑸の①: 研究計画の科学的な妥当性及び倫理的な妥当性を総合的に審査できるよう、イからニに掲げる要件の

全てを満たす必要がある。イの(ⅰ)から(ⅵ)に掲げる者は、相互に兼ねることはできない。よって、本指針に適

合する倫理審査委員会の構成は5名以上(研究において遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては6名以上)

となるが、会議の成立要件についても同様に5名以上(研究において遺伝情報改変技術等を用いる場合にあって

は6名以上)の出席であること。なお、止むを得ない事由により、実際に出席することが困難である場合は、テレ

ビ会議等の双方向による意思疎通が可能である場合のみ出席したものとみなすものとする。

なお、文部科学大臣及び厚生労働大臣の確認等において、

「倫理審査委員会における審査の過程及び結果並びに

倫理審査委員会に関する事項」の提出を求めており、国においてもこの内容を含む指針に対する適合性を確認す

ることとしている。

《複数の研究機関において共同で研究を行う場合》

この場合の「研究計画」とは、個別の研究機関における研究計画のみならず、複数の研究機関において共同で

行う研究計画全体をいう。

⑸の①のイの(ⅱ): 「生殖医学の専門家」とは、生殖医学に関する専門的知識に基づいて、診察、教育又は研究

を行っている者等を意味する。

⑸の①のイの(ⅲ): 「生命倫理に関する意見を述べるにふさわしい識見を有する者」とは、生命倫理に関する

専門的知識に基づいて、教育又は研究を行っている者等を意味する。

⑸の①のイの(ⅳ): 「法律に関する専門家その他の人文・社会科学の有識者」とは、法律その他の人文・社会科

学に関する専門的知識に基づいて、教育、研究又は業務を行っている者等を意味する。

⑸の①のイの(ⅴ): 「一般の立場に立って意見を述べられる者」とは、配偶子の提供に係る説明書等が一般的

に理解できる内容であるか等、イの(ⅰ)から(ⅳ)及び(ⅵ)に掲げる専門的知識以外の立場から意見を述べること

ができる者を意味する。例えば、研究対象となる当事者の立場、実際に生殖補助医療を受けている患者の立場な

どから意見を述べることができる者も含まれることを想定しているが、これらの者に限定するものではない。

⑸の①のイの(ⅵ): 「遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する専門家」とは、「ゲノム編集技術その他の核酸

を操作する技術を用いる研究」に関する専門的知識に基づいて、教育、研究又は業務を行っている者等を意味す

る。

⑸の①のニ: 倫理審査委員会は研究計画の科学的妥当性及び倫理的妥当性について当該研究を実施する研究機

関の長に対して、意見を述べるための組織であることから、当該研究に関与する立場の者である研究責任者又は

研究実施者との間に利害関係を有する者、提供者の生殖補助医療に主として関わった主治医のほか、配偶子の提

供に携わる者についても審査に参加しないこととしたものである。「利害関係」とは、金銭の授受や雇用関係な

27