よむ、つかう、まなぶ。

第157回医療保険部会資料(全体版) (67 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29076.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第157回 11/11)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

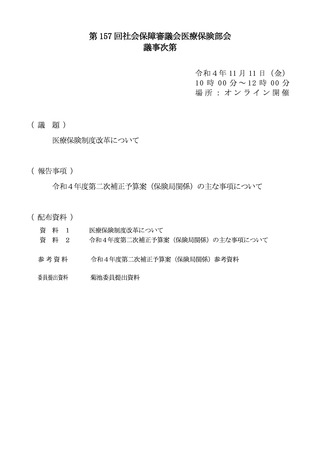

令和4年11 月 11 日

第 157 回社会保障審議会医療保険部会

委員提出資料

第 157 回社会保障審議会医療保険部会(メモ)

早稲田大学

菊池馨実

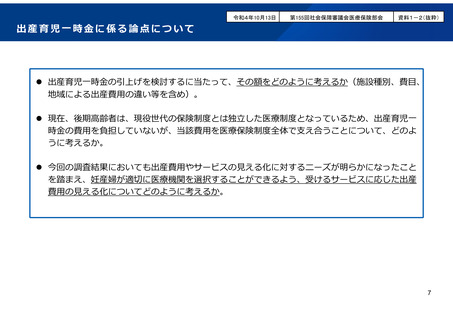

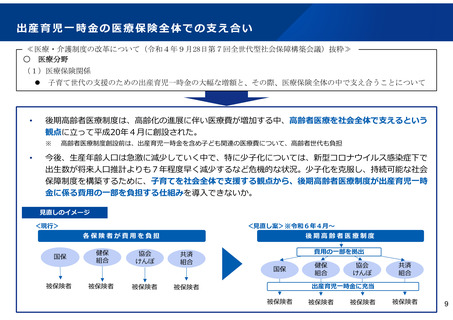

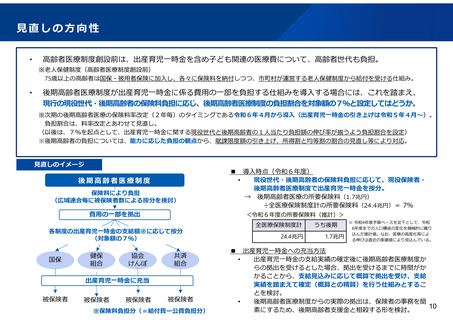

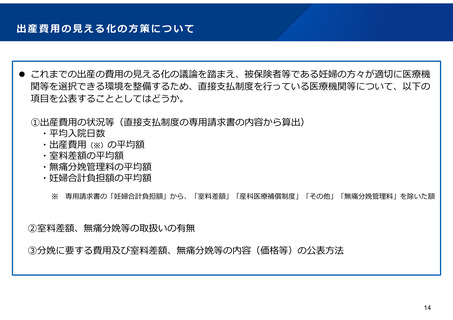

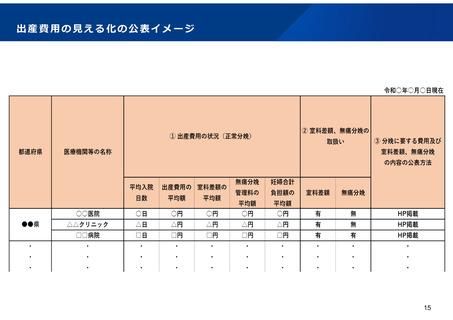

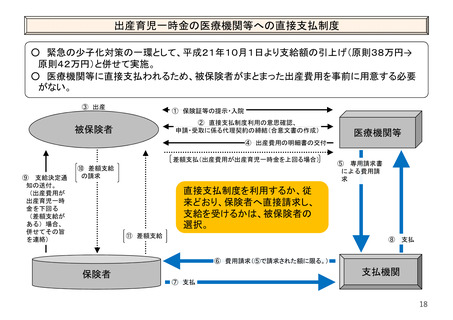

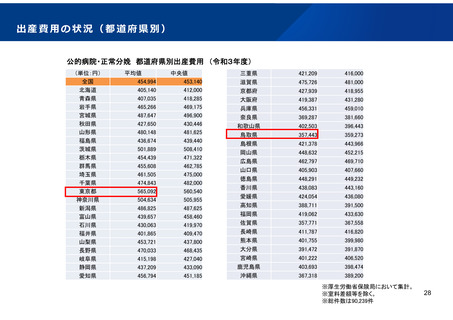

出産育児一時金の増額と、その財源としての後期高齢者も含めた医療保険全体での負担

という方向性に賛成である。負担割合につき、現行の現役世代・後期高齢者の保険料負担割

合に応じて設定することについても異論はない。ただし、今回はともかくとして、今後も病

院での出産費用の増加に合わせる形で引き上げる方法が合理的か否か、十分な検証が必要

である。その意味で、出産費用などに関する情報の見える化を図ることが不可欠と考える。

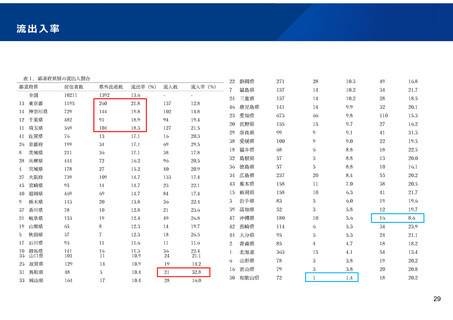

通常分娩が傷病と異なる扱いとされた制度趣旨は、①保険事故としての性格があまりな

い(出産は一定月数以前から予測可能である)、②地域差や病院間の差が相当あり、個人の

選択の幅も大きいことにあった(菊池馨実『社会保障法(第 3 版)

』417 頁)。ただし、法定

の会議体での関係者による議論の末に設定される診療報酬と異なり、自由診療の下、出産費

用の増加に合わせて一時金をその都度引き上げていたのでは、医療保険財源に対する制度

的な歯止めがないとも言い得る。このため、徹底した見える化を図るとともに、上記②に係

る差の要因分析をできる限り行ったうえで、地域差等の合理性が認められるのであれば、地

域別の一時金体系とすることも考えられなくはない。ただし現在、ほとんどの出産が保険医

療機関で行われるに至っているとすれば、「個人の選択の幅」の問題として自由診療に委ね

るのではなく、本来的には、出産に係る基盤となる部分を切り出すことにより、保険医療機

関における出産を診療報酬点数化し、上乗せ部分は保険外併用療養費の対象とする一方、

(現在、政府で検討されている「出産準備金」のように)医療保険外の給付で補完する方向

性が望ましいのではないかと考える。

なお、自由診療で行われる出産費用の法的根拠は、保険医療機関と被保険者との私法上の

契約に求められる。この点で想起されるのが、自由診療の下で行われることの多い交通事故

医療である。かつては、診療報酬に係る明確な合意が存在しない場合、その算定方法が問題

となり、被害者から加害者に対して提起される損害賠償訴訟において、裁判所は、保険診療

の診療報酬体系を基準とした上で、地域の実情等を踏まえて、保険診療の単価の 1.5 倍から

2.5 倍の範囲で診療報酬を算定することを認めていた。しかし、現在ではこうした格差は見

られなくなっているとみられる(菊池・前掲書 431 頁)

。もちろん、交通事故医療と出産費

用の算定とは問題状況を大きく異にし、直ちに参考になるものではない。ただし、見える化

が進み、病院等による差の要因が一定程度明らかになるとすれば、個人の選択に際しての情

報提供に資するにとどまらず、公序や衡平、平等原則など法の一般原則等に照らして、民法

等の条項や契約解釈などを通じ、契約(条項ないし内容)の合理性自体が問われ得ることに

ならないとも限らないと思われることを付言しておきたい。

第 157 回社会保障審議会医療保険部会

委員提出資料

第 157 回社会保障審議会医療保険部会(メモ)

早稲田大学

菊池馨実

出産育児一時金の増額と、その財源としての後期高齢者も含めた医療保険全体での負担

という方向性に賛成である。負担割合につき、現行の現役世代・後期高齢者の保険料負担割

合に応じて設定することについても異論はない。ただし、今回はともかくとして、今後も病

院での出産費用の増加に合わせる形で引き上げる方法が合理的か否か、十分な検証が必要

である。その意味で、出産費用などに関する情報の見える化を図ることが不可欠と考える。

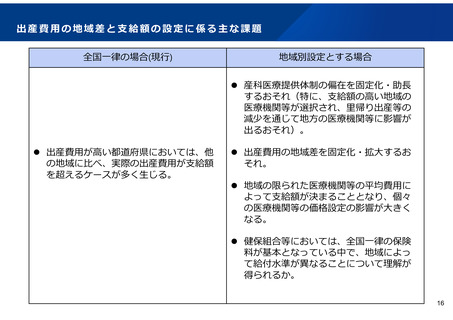

通常分娩が傷病と異なる扱いとされた制度趣旨は、①保険事故としての性格があまりな

い(出産は一定月数以前から予測可能である)、②地域差や病院間の差が相当あり、個人の

選択の幅も大きいことにあった(菊池馨実『社会保障法(第 3 版)

』417 頁)。ただし、法定

の会議体での関係者による議論の末に設定される診療報酬と異なり、自由診療の下、出産費

用の増加に合わせて一時金をその都度引き上げていたのでは、医療保険財源に対する制度

的な歯止めがないとも言い得る。このため、徹底した見える化を図るとともに、上記②に係

る差の要因分析をできる限り行ったうえで、地域差等の合理性が認められるのであれば、地

域別の一時金体系とすることも考えられなくはない。ただし現在、ほとんどの出産が保険医

療機関で行われるに至っているとすれば、「個人の選択の幅」の問題として自由診療に委ね

るのではなく、本来的には、出産に係る基盤となる部分を切り出すことにより、保険医療機

関における出産を診療報酬点数化し、上乗せ部分は保険外併用療養費の対象とする一方、

(現在、政府で検討されている「出産準備金」のように)医療保険外の給付で補完する方向

性が望ましいのではないかと考える。

なお、自由診療で行われる出産費用の法的根拠は、保険医療機関と被保険者との私法上の

契約に求められる。この点で想起されるのが、自由診療の下で行われることの多い交通事故

医療である。かつては、診療報酬に係る明確な合意が存在しない場合、その算定方法が問題

となり、被害者から加害者に対して提起される損害賠償訴訟において、裁判所は、保険診療

の診療報酬体系を基準とした上で、地域の実情等を踏まえて、保険診療の単価の 1.5 倍から

2.5 倍の範囲で診療報酬を算定することを認めていた。しかし、現在ではこうした格差は見

られなくなっているとみられる(菊池・前掲書 431 頁)

。もちろん、交通事故医療と出産費

用の算定とは問題状況を大きく異にし、直ちに参考になるものではない。ただし、見える化

が進み、病院等による差の要因が一定程度明らかになるとすれば、個人の選択に際しての情

報提供に資するにとどまらず、公序や衡平、平等原則など法の一般原則等に照らして、民法

等の条項や契約解釈などを通じ、契約(条項ないし内容)の合理性自体が問われ得ることに

ならないとも限らないと思われることを付言しておきたい。