よむ、つかう、まなぶ。

第157回医療保険部会資料(全体版) (14 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29076.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第157回 11/11)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

出産費用の見える化に関する議論の状況

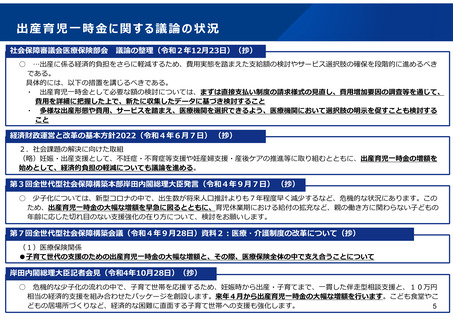

社会保障審議会医療保険部会 議論の整理(令和2年12月23日)(抄)

○

…出産に係る経済的負担をさらに軽減するため、費用実態を踏まえた支給額の検討やサービス選択肢の確

保を段階的に進めるべきである。

具体的には、以下の措置を講じるべきである。

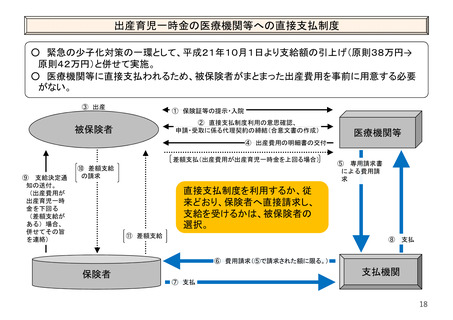

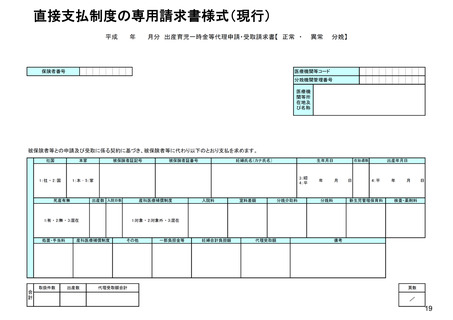

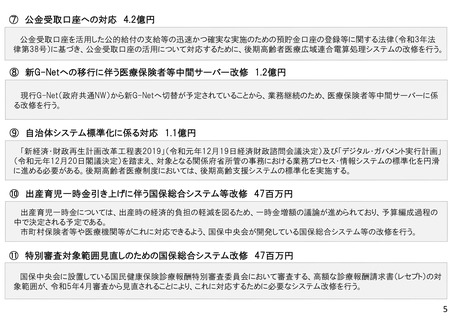

・ 出産育児一時金として必要な額の検討については、まずは直接支払い制度の請求様式の見直し、費用増

加要因の調査等を通じて、費用を詳細に把握した上で、新たに収集したデータに基づき検討すること

・ 多様な出産形態や費用、サービスを踏まえ、医療機関を選択できるよう、医療機関において選択肢の明

示を促すことも検討すること

社会保障審議会医療保険部会 (令和4年9月29日、10月13日)(抄)

○ 妊産婦の適切な医療機関の選択に資するよう、医療機関ごとに、費用の内訳とその分かりやすい説明も含

めた見える化の仕組み、情報提供をする仕組みを構築することが考えられる。

○ 明確なルールに基づいて出産育児一時金の額を決定するため、妊産婦がサービスに応じて適切な費用の医

療機関を選択できるようにするため、出産費用に係るデータの収集・分析・開示の方策について、議論を進

めてほしい。

○ 出産費用が増額傾向にあり、出産費用の実態に即した出産育児一時金の引上げが必要。

○ 少子化対策は国全体の課題であり、子育て支援は、現役世代だけでなく、全世代で支える仕組みにすべき。

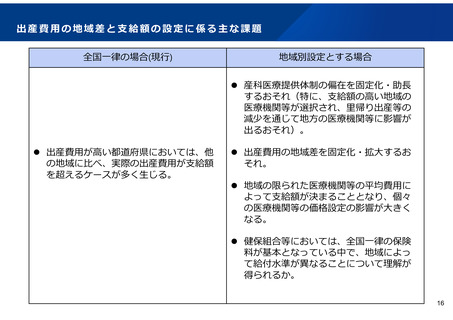

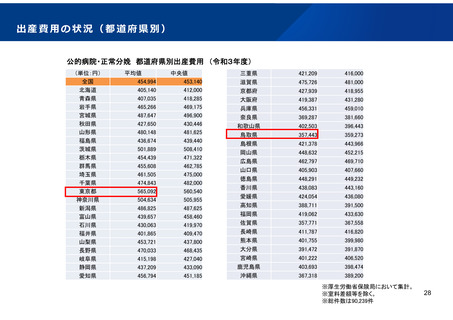

○ 出産費用の地域格差について、どうするか検討が必要。

○ 受ける医療に格差があってはならないからこそ、正常分娩も含め全て健康保険の適用、現物給付とすべき。

妊産婦のニーズに適合した産科医療機関の選択に必要な情報の内容と提供方法の検討のための研究 予備的報告

(令和4年9月)(抄)

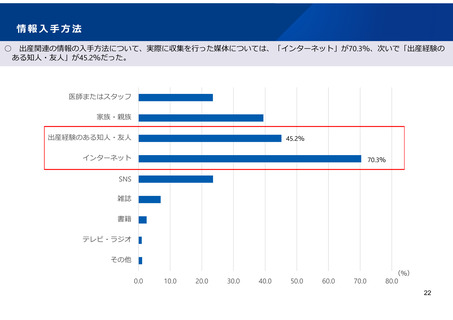

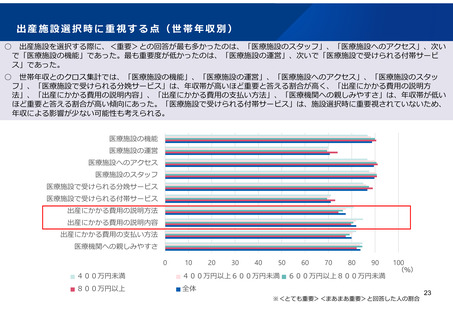

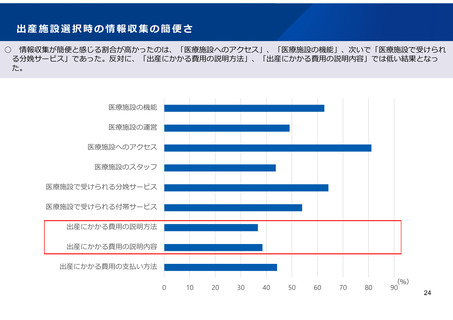

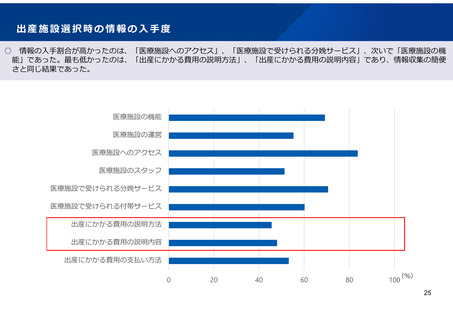

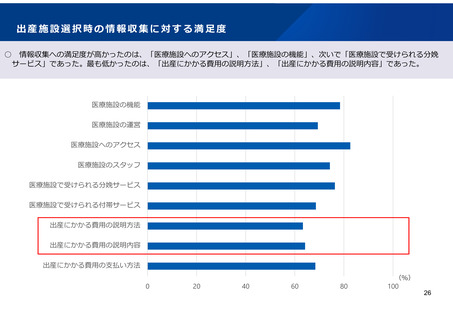

○ 調査研究の中で、妊婦・経産婦が出産施設を選択する際の情報収集において、「情報収集が簡便と感じた

か」「実際に情報を入手したか」「情報収集に対する満足度」を項目別に調査。

○ これらのいずれについても、「出産にかかる費用の説明方法」、「出産にかかる費用の説明内容」の2項目

は、他の項目と比べ、最も低い結果となった。

12

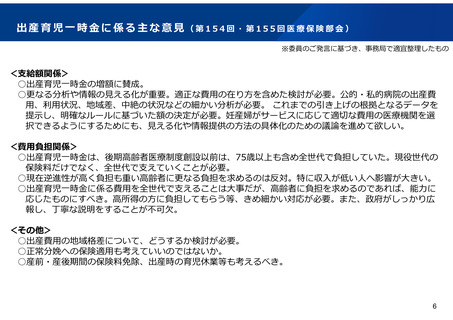

社会保障審議会医療保険部会 議論の整理(令和2年12月23日)(抄)

○

…出産に係る経済的負担をさらに軽減するため、費用実態を踏まえた支給額の検討やサービス選択肢の確

保を段階的に進めるべきである。

具体的には、以下の措置を講じるべきである。

・ 出産育児一時金として必要な額の検討については、まずは直接支払い制度の請求様式の見直し、費用増

加要因の調査等を通じて、費用を詳細に把握した上で、新たに収集したデータに基づき検討すること

・ 多様な出産形態や費用、サービスを踏まえ、医療機関を選択できるよう、医療機関において選択肢の明

示を促すことも検討すること

社会保障審議会医療保険部会 (令和4年9月29日、10月13日)(抄)

○ 妊産婦の適切な医療機関の選択に資するよう、医療機関ごとに、費用の内訳とその分かりやすい説明も含

めた見える化の仕組み、情報提供をする仕組みを構築することが考えられる。

○ 明確なルールに基づいて出産育児一時金の額を決定するため、妊産婦がサービスに応じて適切な費用の医

療機関を選択できるようにするため、出産費用に係るデータの収集・分析・開示の方策について、議論を進

めてほしい。

○ 出産費用が増額傾向にあり、出産費用の実態に即した出産育児一時金の引上げが必要。

○ 少子化対策は国全体の課題であり、子育て支援は、現役世代だけでなく、全世代で支える仕組みにすべき。

○ 出産費用の地域格差について、どうするか検討が必要。

○ 受ける医療に格差があってはならないからこそ、正常分娩も含め全て健康保険の適用、現物給付とすべき。

妊産婦のニーズに適合した産科医療機関の選択に必要な情報の内容と提供方法の検討のための研究 予備的報告

(令和4年9月)(抄)

○ 調査研究の中で、妊婦・経産婦が出産施設を選択する際の情報収集において、「情報収集が簡便と感じた

か」「実際に情報を入手したか」「情報収集に対する満足度」を項目別に調査。

○ これらのいずれについても、「出産にかかる費用の説明方法」、「出産にかかる費用の説明内容」の2項目

は、他の項目と比べ、最も低い結果となった。

12