よむ、つかう、まなぶ。

【資料1-1】世代内、世代間の公平の更なる確保による全世代型社会保障の構築の推進(高齢者医療における負担の在り方について) (31 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65886.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第203回 11/13)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

議論の視点

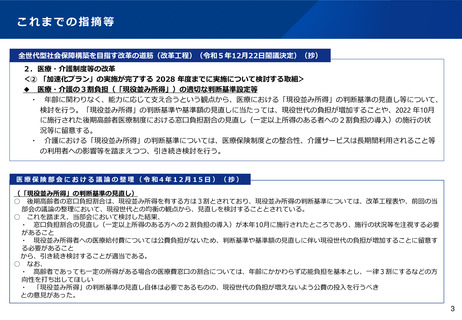

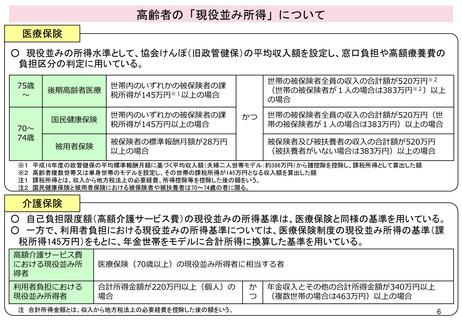

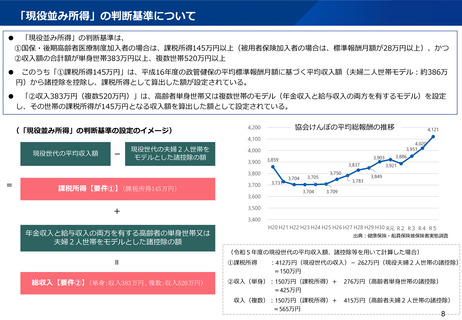

【「現役並み所得」の判断基準を巡る状況】

○

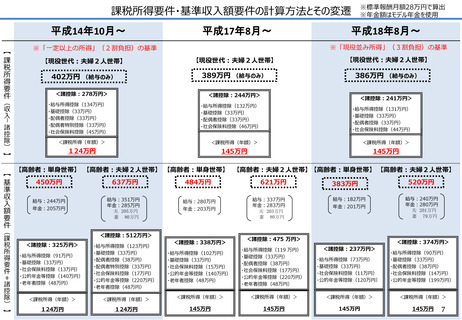

「現役並み所得」の判断基準は、平成16年度の政管健保の平均標準報酬月額に基づく平均収入額から、夫婦2人世帯をモデルとした諸

控除を差し引いて算出した課税所得要件と、課税所得を元に高齢者の総収入に換算した収入要件を設けている。

○

「現役並み所得」の判断基準は平成18年以降見直されておらず、過去医療保険部会で議論を行ったが、

・

窓口負担割合の見直し(一定以上所得のある方への2割負担の導入)の施行の状況等を注視する必要があること

・ 現役並み所得者への医療給付費については公費負担がないため、判断基準や基準額の見直しに伴い現役世代の負担が増加することに

留意する必要があること

などから、引き続き検討することとされた。

○

賃金や物価が上昇している局面においては、単純に基準額を更新すると、「現役並み所得」の判断基準の金額が上がることとなる。

○ また、収入要件(総収入)の金額については、年金収入と給与収入の両方を有する高齢者世帯をモデルとして設定し、高い控除額が反

映されており、現役世代との公平性等に係る指摘がある。

【高齢者の自己負担を巡る状況】

○

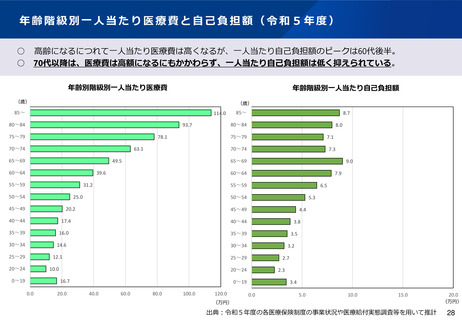

高齢者は一般的に、若年世代と比較し、所得が低い一方で医療費が高い傾向にあるとされており、窓口負担割合について、70~74歳

は原則2割、75歳以上は原則1割とされている。高額療養費制度においても、外来特例などにより、一部70歳未満よりも負担が低く

抑えられている。

○

年齢階級別の一人当たり医療費と一人当たり自己負担額をみると、高齢になるにつれ一人当たり医療費は高くなるが、一人当たり自

己負担額は60代後半をピークに70代以降は低く抑えられており、一人当たり医療費と自己負担額の逆転が生じている。

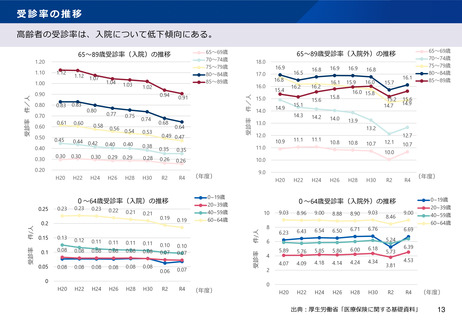

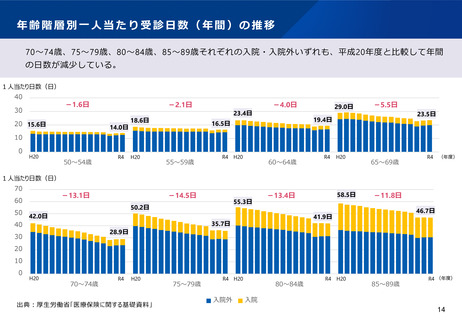

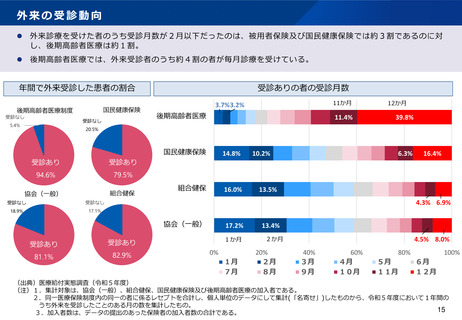

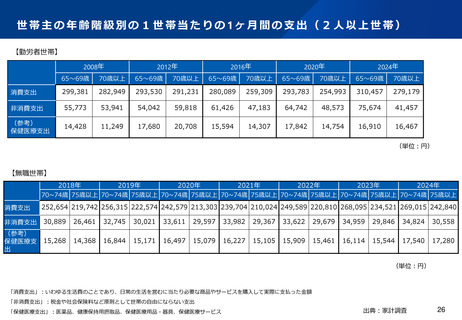

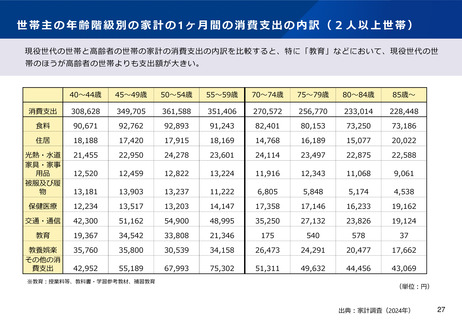

○ 高齢者の状態像について、過去との比較や現役世代との比較でみてみると、

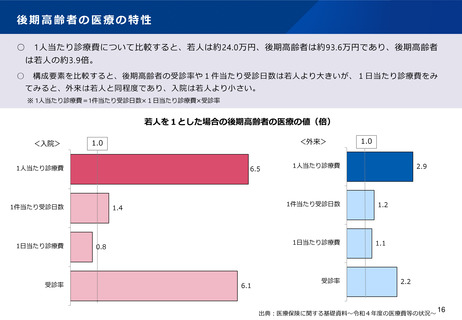

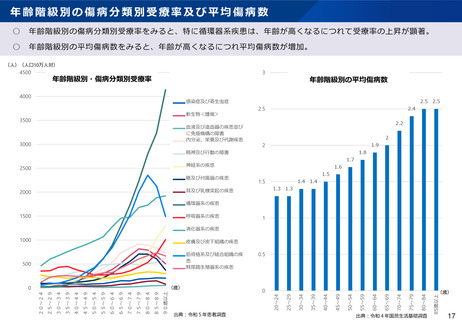

・ 高齢者の受診状況等は改善傾向にある。一方、現役世代と比較すると、医療にかかる頻度が高く、日常的に受診している方も多い。

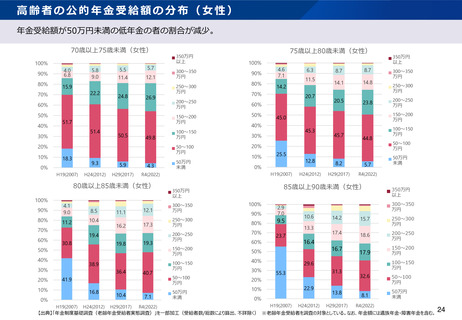

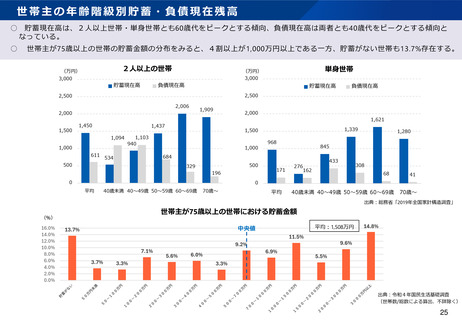

・ 所得が低い層や年金受給額が低い層も一定数存在する。一方、全体に占める割合は低下傾向にあり、高齢者全体でみると所得は増

加・多様化している。

といった傾向が確認できる。

30

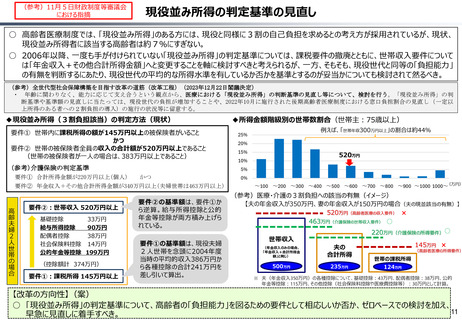

【「現役並み所得」の判断基準を巡る状況】

○

「現役並み所得」の判断基準は、平成16年度の政管健保の平均標準報酬月額に基づく平均収入額から、夫婦2人世帯をモデルとした諸

控除を差し引いて算出した課税所得要件と、課税所得を元に高齢者の総収入に換算した収入要件を設けている。

○

「現役並み所得」の判断基準は平成18年以降見直されておらず、過去医療保険部会で議論を行ったが、

・

窓口負担割合の見直し(一定以上所得のある方への2割負担の導入)の施行の状況等を注視する必要があること

・ 現役並み所得者への医療給付費については公費負担がないため、判断基準や基準額の見直しに伴い現役世代の負担が増加することに

留意する必要があること

などから、引き続き検討することとされた。

○

賃金や物価が上昇している局面においては、単純に基準額を更新すると、「現役並み所得」の判断基準の金額が上がることとなる。

○ また、収入要件(総収入)の金額については、年金収入と給与収入の両方を有する高齢者世帯をモデルとして設定し、高い控除額が反

映されており、現役世代との公平性等に係る指摘がある。

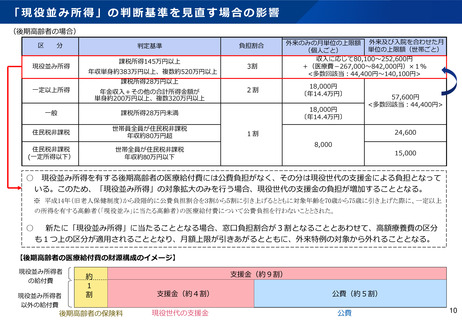

【高齢者の自己負担を巡る状況】

○

高齢者は一般的に、若年世代と比較し、所得が低い一方で医療費が高い傾向にあるとされており、窓口負担割合について、70~74歳

は原則2割、75歳以上は原則1割とされている。高額療養費制度においても、外来特例などにより、一部70歳未満よりも負担が低く

抑えられている。

○

年齢階級別の一人当たり医療費と一人当たり自己負担額をみると、高齢になるにつれ一人当たり医療費は高くなるが、一人当たり自

己負担額は60代後半をピークに70代以降は低く抑えられており、一人当たり医療費と自己負担額の逆転が生じている。

○ 高齢者の状態像について、過去との比較や現役世代との比較でみてみると、

・ 高齢者の受診状況等は改善傾向にある。一方、現役世代と比較すると、医療にかかる頻度が高く、日常的に受診している方も多い。

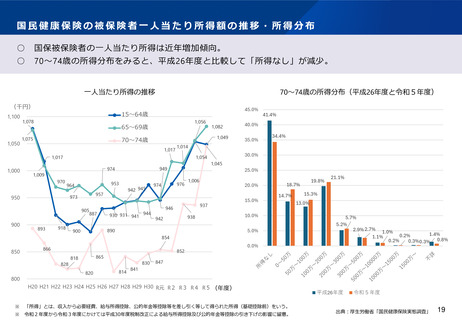

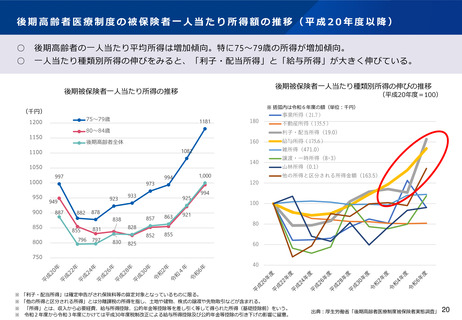

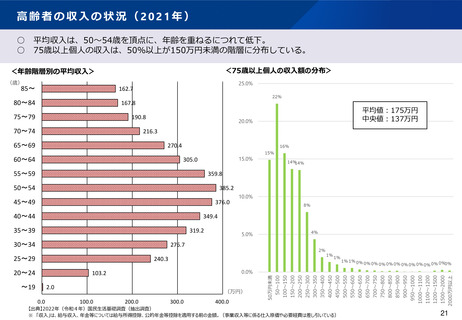

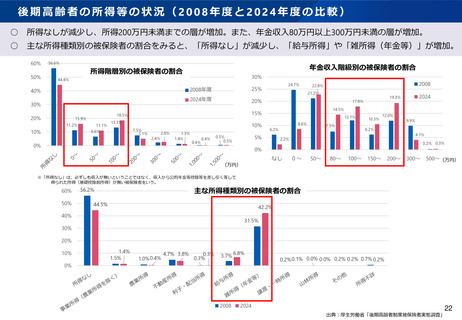

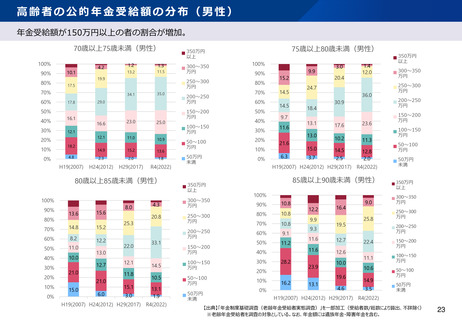

・ 所得が低い層や年金受給額が低い層も一定数存在する。一方、全体に占める割合は低下傾向にあり、高齢者全体でみると所得は増

加・多様化している。

といった傾向が確認できる。

30