よむ、つかう、まなぶ。

1.外来について(その2)総ー1 (74 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64741.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第621回 10/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

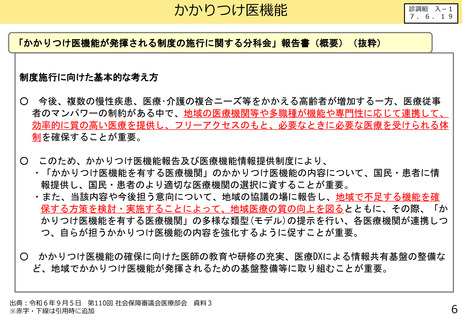

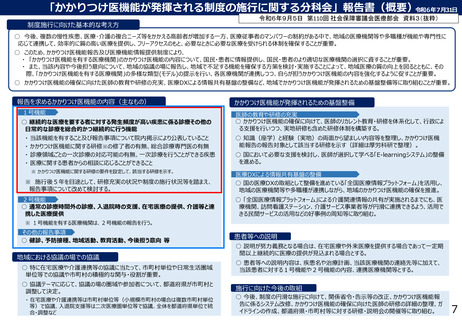

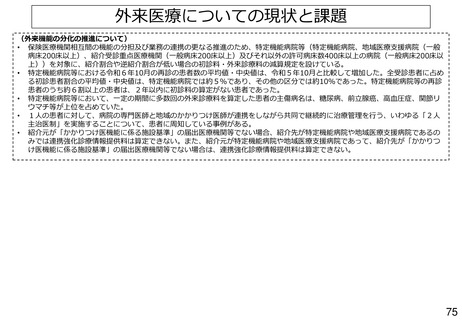

外来医療についての現状と課題

(かかりつけ医機能に係る評価について)

•

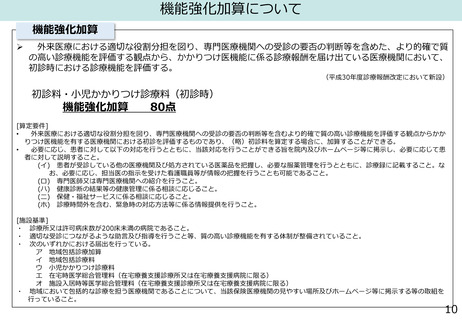

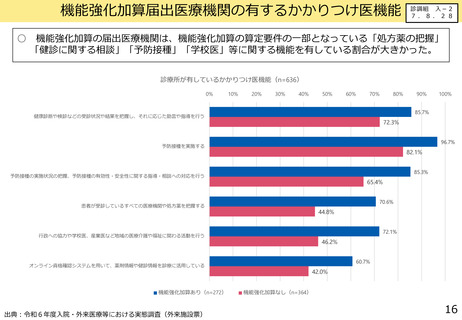

かかりつけ医機能の体制整備に係る評価として「機能強化加算」がある。機能強化加算は、施設基準として、「地域包括診療料・

加算」「小児かかりつけ診療料」 「在宅時医学総合管理料・施設入居時医学総合管理料(在宅療養支援診療所・病院に限

る。)」についての届出・実績等を要件としているほか、 服薬管理や専門医療機関への紹介、健康管理に係る相談、時間外診療

に関する情報提供等の対応を算定要件としている。

•

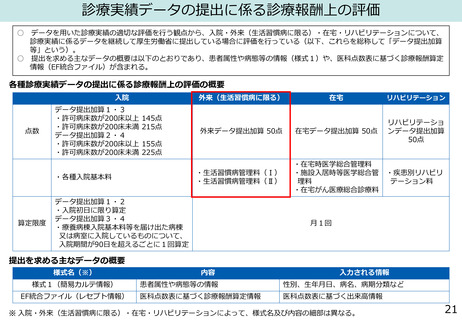

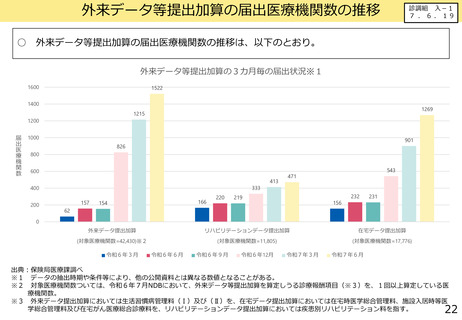

外来データ提出加算は、生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)に対する加算として設定されており、令和7年6月時点において、同加算の届

出の対象となりうる医療機関のうち、約4%が届出を行っている。

•

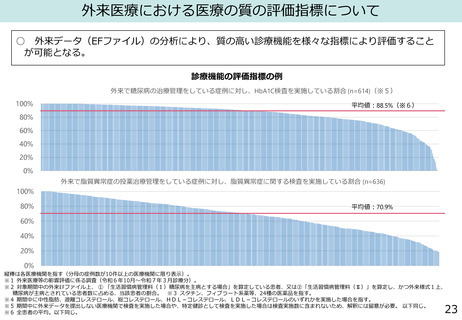

外来医療に関する診療実績データについては、厚生労働科学研究費補助金 行政政策研究分野 政策科学総合研究「DPC制度の適切

な運用及びDPCデータの活用に資する研究」(研究代表者:伏見清秀)より提出された医療の質の評価指標と組み合わせた分析が

行われる等、活用が進んでいる。

(生活習慣病に係る評価について)

•

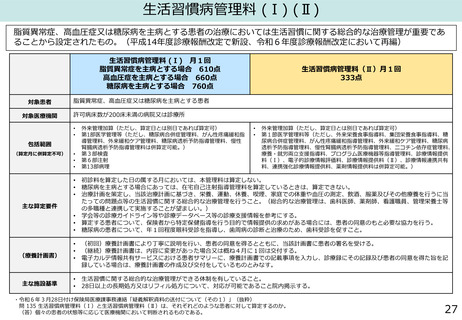

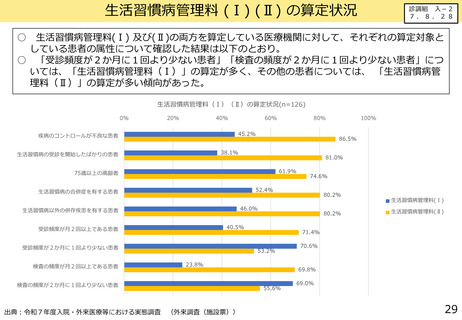

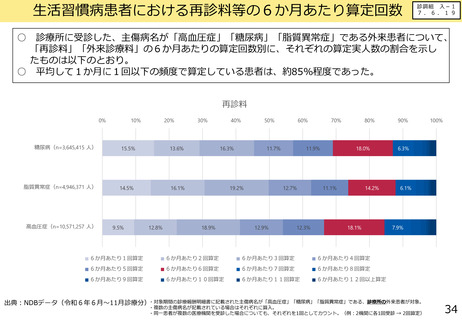

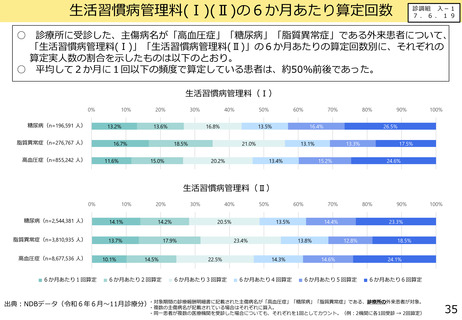

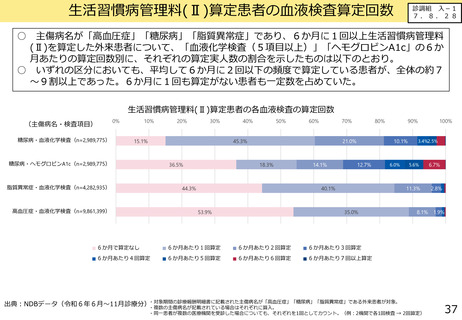

「受診頻度が2か月に1回より少ない患者」等については、「生活習慣病管理料(Ⅰ)」の算定が多く、その他の患者については、

「生活習慣病管理料(Ⅱ)」の算定が多い傾向があった。

•

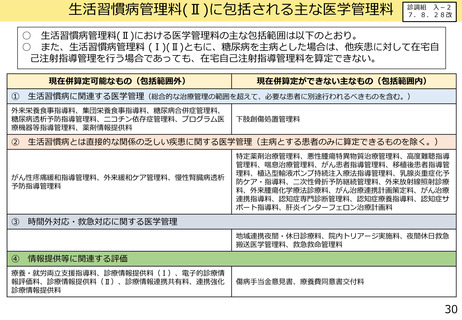

生活習慣病管理料 (Ⅱ)を算定する場合、医学管理料のうち、悪性腫瘍に関する医学管理料(がん性疼痛緩和指導管理料)や、書類

作成に関する評価(診療情報提供料等)の一部が別途出来高算定が可能である一方で、悪性腫瘍特異物質治療管理料や傷病手当金

意見書交付料については包括されている。また、生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)ともに、糖尿病を主病とした場合は、他疾患に対して

在宅自己注射を行う場合であっても、在宅自己注射指導管理料を算定できない。

•

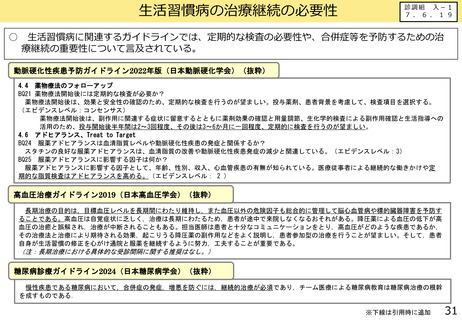

生活習慣病に関連するガイドラインでは、定期的な検査の必要性や、合併症等を予防するための治療継続の重要性について言及さ

れている。

•

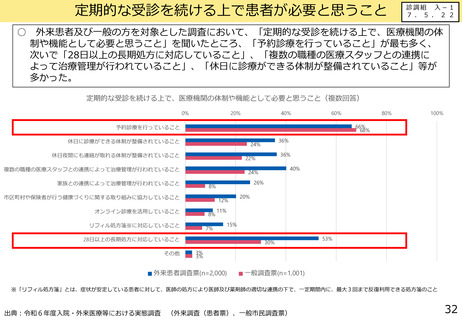

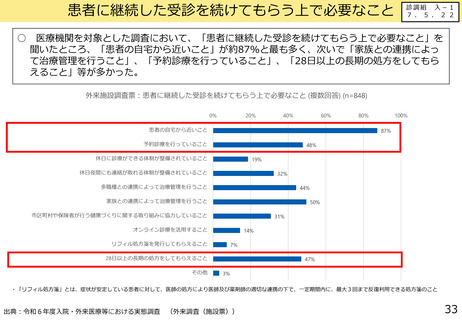

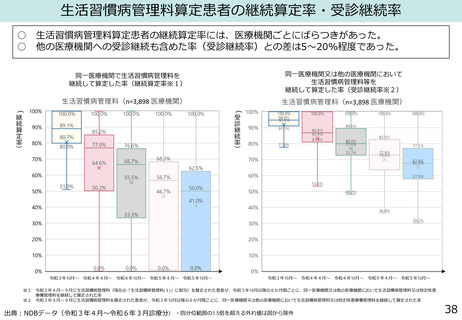

生活習慣病管理料の6か月ごとの継続算定率は、医療機関ごとにばらつきがあった。外来患者及び一般の方を対象とした調査にお

いて、「定期的な受診を続ける上で、医療機関の体制や機能として必要と思うこと」を聞いたところ、「予約診療を行っているこ

と」が最も多く、次いで「28日以上の長期処方に対応していること」が多かった。

•

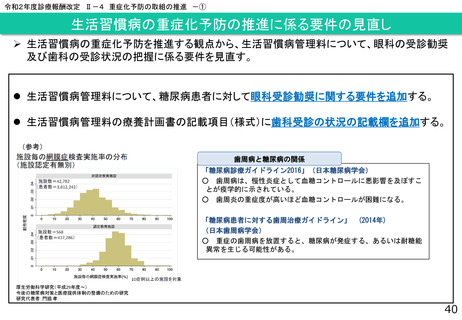

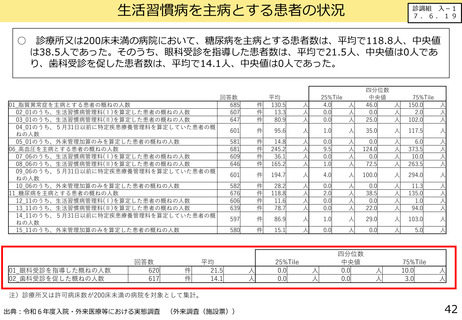

診療所又は200床未満の病院において、糖尿病を主病とする患者のうち、眼科受診を指導した患者数は、平均で21.5人、中央値は

0人であり、歯科受診を促した患者数は、平均で14.1人、中央値は0人であった。

•

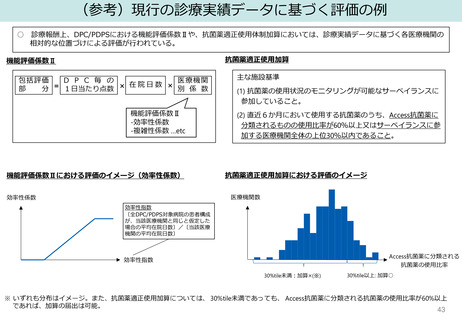

診療報酬上、DPC/PDPSにおける機能評価係数Ⅱや、抗菌薬適正使用体制加算においては、診療実績データに基づく各医療機関の

相対的な位置づけによる評価が行われている。

74

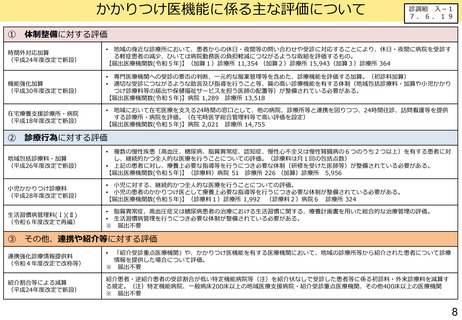

(かかりつけ医機能に係る評価について)

•

かかりつけ医機能の体制整備に係る評価として「機能強化加算」がある。機能強化加算は、施設基準として、「地域包括診療料・

加算」「小児かかりつけ診療料」 「在宅時医学総合管理料・施設入居時医学総合管理料(在宅療養支援診療所・病院に限

る。)」についての届出・実績等を要件としているほか、 服薬管理や専門医療機関への紹介、健康管理に係る相談、時間外診療

に関する情報提供等の対応を算定要件としている。

•

外来データ提出加算は、生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)に対する加算として設定されており、令和7年6月時点において、同加算の届

出の対象となりうる医療機関のうち、約4%が届出を行っている。

•

外来医療に関する診療実績データについては、厚生労働科学研究費補助金 行政政策研究分野 政策科学総合研究「DPC制度の適切

な運用及びDPCデータの活用に資する研究」(研究代表者:伏見清秀)より提出された医療の質の評価指標と組み合わせた分析が

行われる等、活用が進んでいる。

(生活習慣病に係る評価について)

•

「受診頻度が2か月に1回より少ない患者」等については、「生活習慣病管理料(Ⅰ)」の算定が多く、その他の患者については、

「生活習慣病管理料(Ⅱ)」の算定が多い傾向があった。

•

生活習慣病管理料 (Ⅱ)を算定する場合、医学管理料のうち、悪性腫瘍に関する医学管理料(がん性疼痛緩和指導管理料)や、書類

作成に関する評価(診療情報提供料等)の一部が別途出来高算定が可能である一方で、悪性腫瘍特異物質治療管理料や傷病手当金

意見書交付料については包括されている。また、生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)ともに、糖尿病を主病とした場合は、他疾患に対して

在宅自己注射を行う場合であっても、在宅自己注射指導管理料を算定できない。

•

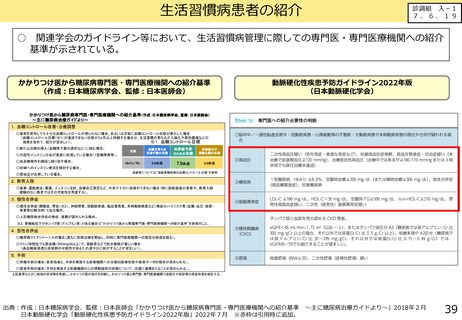

生活習慣病に関連するガイドラインでは、定期的な検査の必要性や、合併症等を予防するための治療継続の重要性について言及さ

れている。

•

生活習慣病管理料の6か月ごとの継続算定率は、医療機関ごとにばらつきがあった。外来患者及び一般の方を対象とした調査にお

いて、「定期的な受診を続ける上で、医療機関の体制や機能として必要と思うこと」を聞いたところ、「予約診療を行っているこ

と」が最も多く、次いで「28日以上の長期処方に対応していること」が多かった。

•

診療所又は200床未満の病院において、糖尿病を主病とする患者のうち、眼科受診を指導した患者数は、平均で21.5人、中央値は

0人であり、歯科受診を促した患者数は、平均で14.1人、中央値は0人であった。

•

診療報酬上、DPC/PDPSにおける機能評価係数Ⅱや、抗菌薬適正使用体制加算においては、診療実績データに基づく各医療機関の

相対的な位置づけによる評価が行われている。

74