よむ、つかう、まなぶ。

資料1 令和7年度のアレルギー疾患対策について (15 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62784.html |

| 出典情報 | アレルギー疾患対策推進協議会(第19回 9/3)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

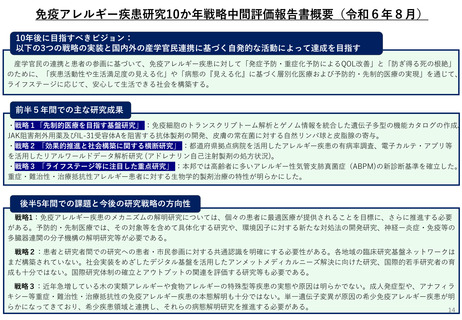

免疫アレルギー疾患研究10か年戦略中間評価報告書概要(令和6年8月)

10年後に目指すべきビジョン:

以下の3つの戦略の実装と国内外の産学官民連携に基づく自発的な活動によって達成を目指す

産学官民の連携と患者の参画に基づいて、免疫アレルギー疾患に対して「発症予防・重症化予防によるQOL改善」と「防ぎ得る死の根絶」

のために、「疾患活動性や生活満足度の見える化」や「病態の『見える化』に基づく層別化医療および予防的・先制的医療の実現」を通じて、

ライフステージに応じて、安心して生活できる社会を構築する。

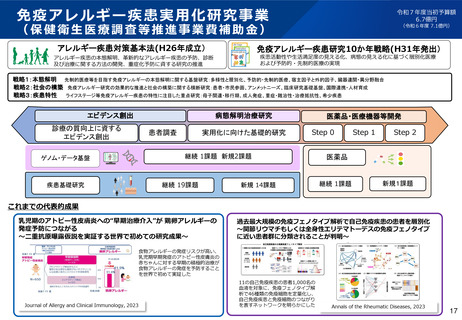

前半5年間での主な研究成果

・戦略1「先制的医療を目指す基盤研究」 :免疫細胞のトランスクリプトーム解析とゲノム情報を統合した遺伝子多型の機能カタログの作成、

JAK阻害剤外用薬及びIL-31受容体Aを阻害する抗体製剤の開発、⽪膚の常在菌に対する⾃然リンパ球と⽪脂腺の寄与。

・戦略2 「効果的推進と社会構築に関する横断研究」 :都道府県拠点病院を活用したアレルギー疾患の有病率調査、電子カルテ・アプリ等

を活用したリアルワールドデータ解析研究 (アドレナリン⾃己注射製剤の処方状況)。

・戦略3 「ライフステージ等に注目した重点研究」 :本邦では高齢者に多いアレルギー性気管支肺真菌症(ABPM)の新診断基準を確立した。

重症・難治性・治療抵抗性アレルギー患者に対する生物学的製剤治療の特性が明らかにした。

後半5年間での課題と今後の研究戦略の方向性

戦略1:免疫アレルギー疾患のメカニズムの解明研究については、個々の患者に最適医療が提供されることを目標に、さらに推進する必要

がある。予防的・先制医療では、その対象等を含めて具体化する研究や、環境因子に対する新たな対処法の開発研究、神経ー炎症・免疫等の

多臓器連関の分子機構の解明研究等が必要である。

戦略2:患者と研究者間での研究への患者・市民参画に対する共通認識を明確にする必要性がある。各地域の臨床研究基盤ネットワークは

まだ構築されていない。社会実装をめざしたデジタル基盤を活用したアンメットメディカルニーズ解決に向けた研究、国際的若手研究者の育

成も十分ではない。国際研究体制の確立とアウトプットの関連を評価する研究等も必要である。

戦略3:近年急増している木の実類アレルギーや食物アレルギーの特殊型等疾患の実態や原因は明らかでない。成人発症型や、アナフィラ

キシー等重症・難治性・治療抵抗性の免疫アレルギー疾患の本態解明も十分ではない。単一遺伝子変異が原因の希少免疫アレルギー疾患が明

らかになってきており、希少疾患領域と連携し、それらの病態解明研究を推進する必要がある。

14

10年後に目指すべきビジョン:

以下の3つの戦略の実装と国内外の産学官民連携に基づく自発的な活動によって達成を目指す

産学官民の連携と患者の参画に基づいて、免疫アレルギー疾患に対して「発症予防・重症化予防によるQOL改善」と「防ぎ得る死の根絶」

のために、「疾患活動性や生活満足度の見える化」や「病態の『見える化』に基づく層別化医療および予防的・先制的医療の実現」を通じて、

ライフステージに応じて、安心して生活できる社会を構築する。

前半5年間での主な研究成果

・戦略1「先制的医療を目指す基盤研究」 :免疫細胞のトランスクリプトーム解析とゲノム情報を統合した遺伝子多型の機能カタログの作成、

JAK阻害剤外用薬及びIL-31受容体Aを阻害する抗体製剤の開発、⽪膚の常在菌に対する⾃然リンパ球と⽪脂腺の寄与。

・戦略2 「効果的推進と社会構築に関する横断研究」 :都道府県拠点病院を活用したアレルギー疾患の有病率調査、電子カルテ・アプリ等

を活用したリアルワールドデータ解析研究 (アドレナリン⾃己注射製剤の処方状況)。

・戦略3 「ライフステージ等に注目した重点研究」 :本邦では高齢者に多いアレルギー性気管支肺真菌症(ABPM)の新診断基準を確立した。

重症・難治性・治療抵抗性アレルギー患者に対する生物学的製剤治療の特性が明らかにした。

後半5年間での課題と今後の研究戦略の方向性

戦略1:免疫アレルギー疾患のメカニズムの解明研究については、個々の患者に最適医療が提供されることを目標に、さらに推進する必要

がある。予防的・先制医療では、その対象等を含めて具体化する研究や、環境因子に対する新たな対処法の開発研究、神経ー炎症・免疫等の

多臓器連関の分子機構の解明研究等が必要である。

戦略2:患者と研究者間での研究への患者・市民参画に対する共通認識を明確にする必要性がある。各地域の臨床研究基盤ネットワークは

まだ構築されていない。社会実装をめざしたデジタル基盤を活用したアンメットメディカルニーズ解決に向けた研究、国際的若手研究者の育

成も十分ではない。国際研究体制の確立とアウトプットの関連を評価する研究等も必要である。

戦略3:近年急増している木の実類アレルギーや食物アレルギーの特殊型等疾患の実態や原因は明らかでない。成人発症型や、アナフィラ

キシー等重症・難治性・治療抵抗性の免疫アレルギー疾患の本態解明も十分ではない。単一遺伝子変異が原因の希少免疫アレルギー疾患が明

らかになってきており、希少疾患領域と連携し、それらの病態解明研究を推進する必要がある。

14