よむ、つかう、まなぶ。

資料2 臨床研究中核病院の承認要件に係る取扱いについて (15 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62409.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 臨床研究部会(第44回 8/27)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

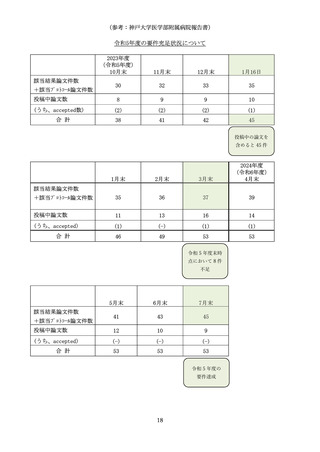

(参考:神戸大学医学部附属病院報告書)

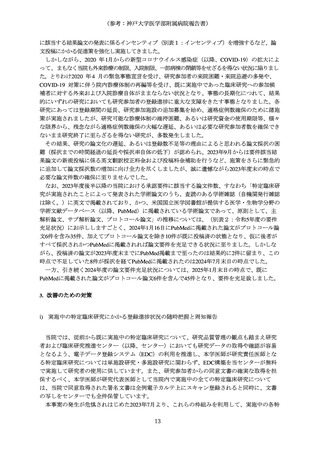

ⅳ) 診療科への臨床研究相談体制の拡充

一方、論文件数要件の充足においては、その元となる臨床研究数の増加についても、間接的なが

ら最も根源的かつ中長期的に必要な対策として重要と考えられるため、併せて取り組みを強化しま

した。まずセンターにて、2023年7月から11月にかけ全診療科に対し、▽各診療科の研究状況の把

握、▽各診療科とセンター間の関係構築、▽早期段階の臨床研究シーズの拾い上げとフォロー、▽

臨床研究相談やセンター担当等者への相談を有効活用して頂く広報活動、以上の目的で、早期臨床

研究シーズおよび臨床研究の立案実施に係る「個別訪問ヒアリング」を実施し、順次全診療科から

早期研究シーズの積極的な拾い上げや臨床研究立案・実施支援への引継ぎ、さらに臨床研究立上げ

に関する研究者からの要望や課題点の聴取を行いました。

その結果、診療科からの自発的なワンストップ臨床研究相談窓口への相談・申請には至っていな

かった新規の早期臨床研究シーズを新たに3件拾い上げ、ワンストップ臨床研究相談窓口による新規

立案・実施支援に繋げました。また診療科から課題点として、診療科全般にわたる研究人員不足、

一部に診療科の業務特性(他科からの応援医師のみで構成(総合内科)、他科からのコンサルテー

ションのみ(感染症内科)、直接患者に接しない(病理診断科)など)から主体的には観察研究し

か実施できない診療科の存在、特定臨床研究の該当有無に関する知識の不足、現存のワンストップ

臨床研究相談窓口に質問することさえ敷居が高いと研究者が考える些細な疑問が比較的多岐に渡る

こと、研究計画書その他必要書類の作成支援(いわゆるプロトコールライティング)業務に関する

強い要望などが拾い上げられました。なお、個別訪問ヒアリングの取り組みについては今後も毎年

継続する予定です。

そこで、上記の個別訪問ヒアリングから得られた要望や課題点の解決に向け、まず個別訪問の場

においても特定臨床研究や中核病院承認要件の丁寧な説明を繰り返すことで、診療科医師の理解度

向上が図られました。また、新たな対策として比較的単純な質問に関して臨床研究相談窓口にて

FAQを整備してHPで公開することや、ワンストップ臨床研究相談窓口においても対面(あるいは

WEB会議)に加えて、より単純な質問は電話にて、あるいは急患や手術が多いなど面談時間予約を

確定できない研究者に対してメールにて、各々相談を完結できるオプションを新たに設け、研究者

に一層の利便性を図りました。またプロトコールライティングについてもセンター所属医師の協力

に加え、内部スタディーマネージャーを含む若干名(現在2名)を選抜して業務教育を開始し、同

時に外部経験者の新規雇用についても検討を進めています。これらの取り組みが効果を発現するこ

とにより、中長期的にも新規特定臨床研究数の増加に伴って臨床研究中核病院の論文要件を充足す

る論文数の安定的増加に貢献できると考えます。因みに2024年度については、1月末日までの10か

月間で既に15件の特定臨床研究が新規にjRCTに公開されているうえ、さらに3件の新規計画が

CRBで承認されています。

ⅴ) 域内外他施設との臨床研究アライアンスによる臨床研究シーズ発掘の強化、および多施設

共同臨床研究の支援体制強化

加えて、中長期的な治験・特定臨床研究論文数の増加に繋がる新規特定臨床研究開始数の増加に

重要な因子として、新たな臨床研究に繋がる臨床研究開発シーズの確保体制の推進および、より効

率的な症例集積を可能とする多施設共同臨床研究の実施推進と支援体制拡充が必要と判断し、当院

では現在3つの取り組みを推進あるいは開始しています。

1)近接する神戸医療産業都市推進機構と共にメディカルクラスター連携推進委員会を構成し、臨

床研究(治験)部会にも参画して、加盟する300以上の研究開発企業・研究施設及び4つの専門領域

診療施設と連携した臨床研究開発シーズ拾い上げ体制及び共同研究実施体制の一層の推進

15

ⅳ) 診療科への臨床研究相談体制の拡充

一方、論文件数要件の充足においては、その元となる臨床研究数の増加についても、間接的なが

ら最も根源的かつ中長期的に必要な対策として重要と考えられるため、併せて取り組みを強化しま

した。まずセンターにて、2023年7月から11月にかけ全診療科に対し、▽各診療科の研究状況の把

握、▽各診療科とセンター間の関係構築、▽早期段階の臨床研究シーズの拾い上げとフォロー、▽

臨床研究相談やセンター担当等者への相談を有効活用して頂く広報活動、以上の目的で、早期臨床

研究シーズおよび臨床研究の立案実施に係る「個別訪問ヒアリング」を実施し、順次全診療科から

早期研究シーズの積極的な拾い上げや臨床研究立案・実施支援への引継ぎ、さらに臨床研究立上げ

に関する研究者からの要望や課題点の聴取を行いました。

その結果、診療科からの自発的なワンストップ臨床研究相談窓口への相談・申請には至っていな

かった新規の早期臨床研究シーズを新たに3件拾い上げ、ワンストップ臨床研究相談窓口による新規

立案・実施支援に繋げました。また診療科から課題点として、診療科全般にわたる研究人員不足、

一部に診療科の業務特性(他科からの応援医師のみで構成(総合内科)、他科からのコンサルテー

ションのみ(感染症内科)、直接患者に接しない(病理診断科)など)から主体的には観察研究し

か実施できない診療科の存在、特定臨床研究の該当有無に関する知識の不足、現存のワンストップ

臨床研究相談窓口に質問することさえ敷居が高いと研究者が考える些細な疑問が比較的多岐に渡る

こと、研究計画書その他必要書類の作成支援(いわゆるプロトコールライティング)業務に関する

強い要望などが拾い上げられました。なお、個別訪問ヒアリングの取り組みについては今後も毎年

継続する予定です。

そこで、上記の個別訪問ヒアリングから得られた要望や課題点の解決に向け、まず個別訪問の場

においても特定臨床研究や中核病院承認要件の丁寧な説明を繰り返すことで、診療科医師の理解度

向上が図られました。また、新たな対策として比較的単純な質問に関して臨床研究相談窓口にて

FAQを整備してHPで公開することや、ワンストップ臨床研究相談窓口においても対面(あるいは

WEB会議)に加えて、より単純な質問は電話にて、あるいは急患や手術が多いなど面談時間予約を

確定できない研究者に対してメールにて、各々相談を完結できるオプションを新たに設け、研究者

に一層の利便性を図りました。またプロトコールライティングについてもセンター所属医師の協力

に加え、内部スタディーマネージャーを含む若干名(現在2名)を選抜して業務教育を開始し、同

時に外部経験者の新規雇用についても検討を進めています。これらの取り組みが効果を発現するこ

とにより、中長期的にも新規特定臨床研究数の増加に伴って臨床研究中核病院の論文要件を充足す

る論文数の安定的増加に貢献できると考えます。因みに2024年度については、1月末日までの10か

月間で既に15件の特定臨床研究が新規にjRCTに公開されているうえ、さらに3件の新規計画が

CRBで承認されています。

ⅴ) 域内外他施設との臨床研究アライアンスによる臨床研究シーズ発掘の強化、および多施設

共同臨床研究の支援体制強化

加えて、中長期的な治験・特定臨床研究論文数の増加に繋がる新規特定臨床研究開始数の増加に

重要な因子として、新たな臨床研究に繋がる臨床研究開発シーズの確保体制の推進および、より効

率的な症例集積を可能とする多施設共同臨床研究の実施推進と支援体制拡充が必要と判断し、当院

では現在3つの取り組みを推進あるいは開始しています。

1)近接する神戸医療産業都市推進機構と共にメディカルクラスター連携推進委員会を構成し、臨

床研究(治験)部会にも参画して、加盟する300以上の研究開発企業・研究施設及び4つの専門領域

診療施設と連携した臨床研究開発シーズ拾い上げ体制及び共同研究実施体制の一層の推進

15