よむ、つかう、まなぶ。

資料5 安定確保医薬品の選定について (12 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62411.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第1回 8/27)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

ワーキンググループにおける議論について②

(分類方針について)

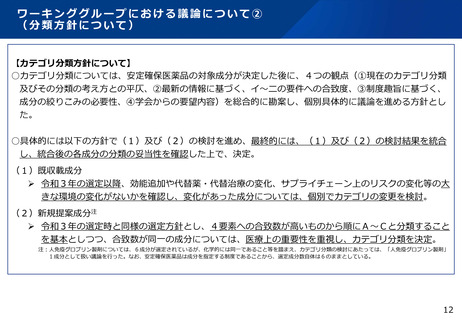

【カテゴリ分類方針について】

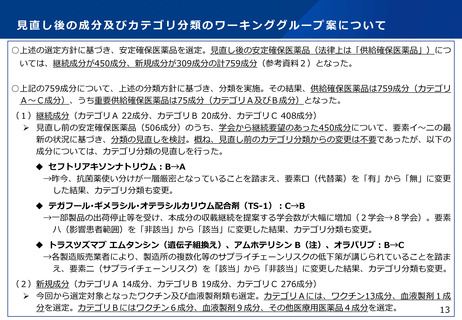

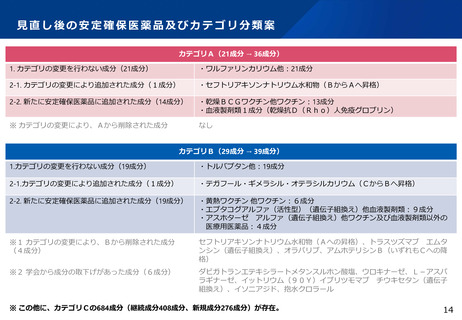

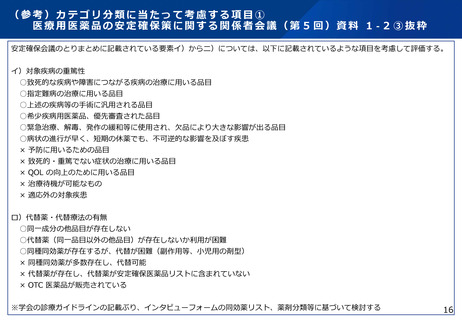

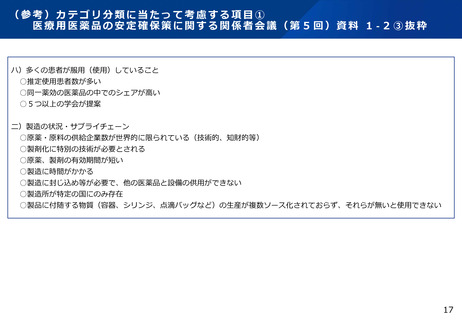

○カテゴリ分類については、安定確保医薬品の対象成分が決定した後に、4つの観点(①現在のカテゴリ分類

及びその分類の考え方との平仄、②最新の情報に基づく、イ~ニの要件への合致度、③制度趣旨に基づく、

成分の絞りこみの必要性、④学会からの要望内容)を総合的に勘案し、個別具体的に議論を進める方針とし

た。

○具体的には以下の方針で(1)及び(2)の検討を進め、最終的には、(1)及び(2)の検討結果を統合

し、統合後の各成分の分類の妥当性を確認した上で、決定。

(1)既収載成分

令和3年の選定以降、効能追加や代替薬・代替治療の変化、サプライチェーン上のリスクの変化等の大

きな環境の変化がないかを確認し、変化があった成分については、個別でカテゴリの変更を検討。

(2)新規提案成分注

令和3年の選定時と同様の選定方針とし、4要素への合致数が高いものから順にA~Cと分類すること

を基本としつつ、合致数が同一の成分については、医療上の重要性を重視し、カテゴリ分類を決定。

注:人免疫グロブリン製剤については、6成分が選定されているが、化学的には同一であること等を踏まえ、カテゴリ分類の検討にあたっては、「人免疫グロブリン製剤」

1成分として扱い議論を行った。なお、安定確保医薬品は成分を指定する制度であることから、選定成分数自体は6のままとしている。

12

(分類方針について)

【カテゴリ分類方針について】

○カテゴリ分類については、安定確保医薬品の対象成分が決定した後に、4つの観点(①現在のカテゴリ分類

及びその分類の考え方との平仄、②最新の情報に基づく、イ~ニの要件への合致度、③制度趣旨に基づく、

成分の絞りこみの必要性、④学会からの要望内容)を総合的に勘案し、個別具体的に議論を進める方針とし

た。

○具体的には以下の方針で(1)及び(2)の検討を進め、最終的には、(1)及び(2)の検討結果を統合

し、統合後の各成分の分類の妥当性を確認した上で、決定。

(1)既収載成分

令和3年の選定以降、効能追加や代替薬・代替治療の変化、サプライチェーン上のリスクの変化等の大

きな環境の変化がないかを確認し、変化があった成分については、個別でカテゴリの変更を検討。

(2)新規提案成分注

令和3年の選定時と同様の選定方針とし、4要素への合致数が高いものから順にA~Cと分類すること

を基本としつつ、合致数が同一の成分については、医療上の重要性を重視し、カテゴリ分類を決定。

注:人免疫グロブリン製剤については、6成分が選定されているが、化学的には同一であること等を踏まえ、カテゴリ分類の検討にあたっては、「人免疫グロブリン製剤」

1成分として扱い議論を行った。なお、安定確保医薬品は成分を指定する制度であることから、選定成分数自体は6のままとしている。

12