よむ、つかう、まなぶ。

参考資料4.セルフメディケーション税制による 薬剤費抑制効果の検証(西川・大橋 RIETI Discussion Paper Series 22-J-039(2022)(独)経済産業研究所) (6 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59938.html |

| 出典情報 | セルフケア・セルフメディケーション推進に関する有識者検討会(第4回 7/25)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

診療所、病院に区別し、サービス提供量が自身の収入に結び付きやすい開業医を多く含む

とされる診療所において、同税制導入による誘発需要への影響を検証する 12。

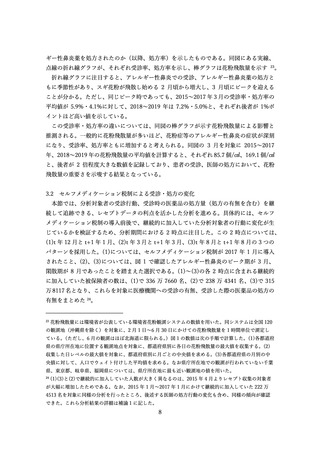

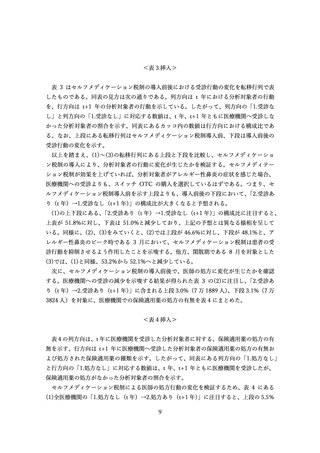

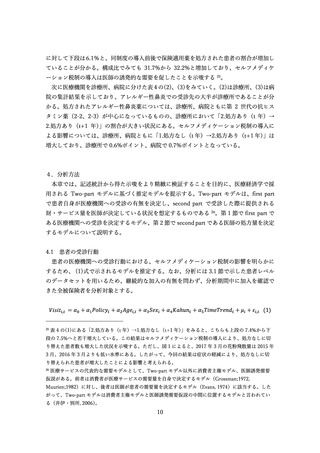

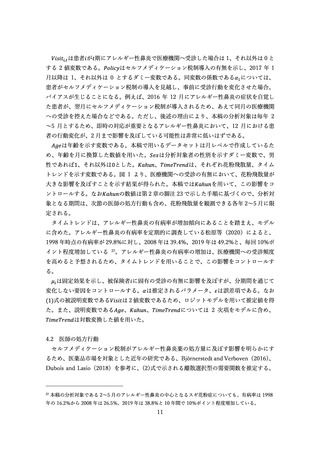

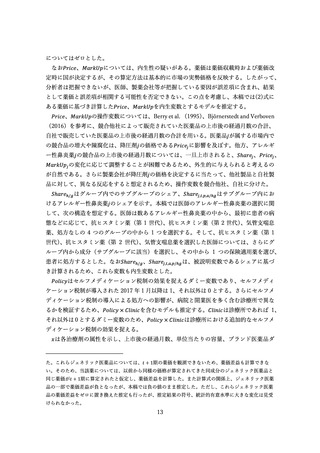

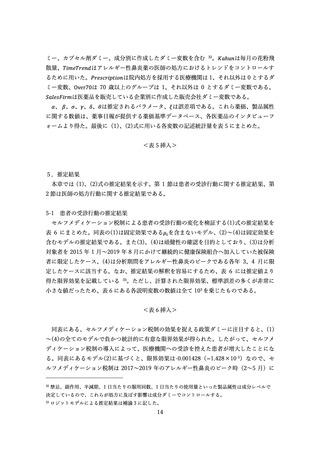

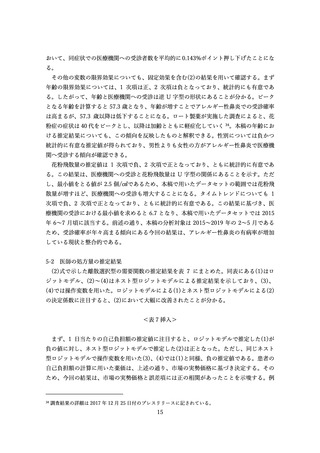

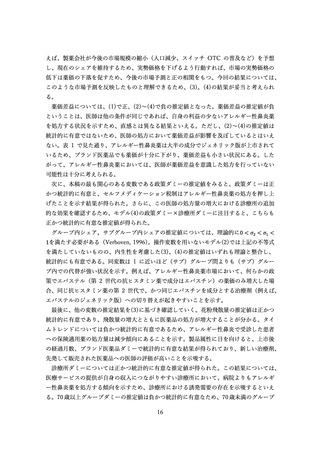

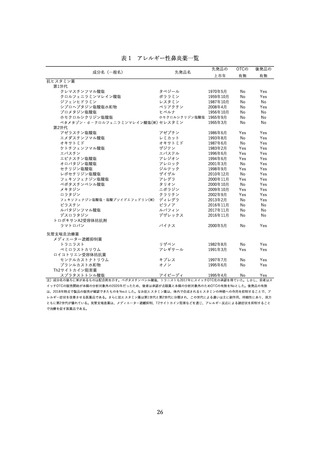

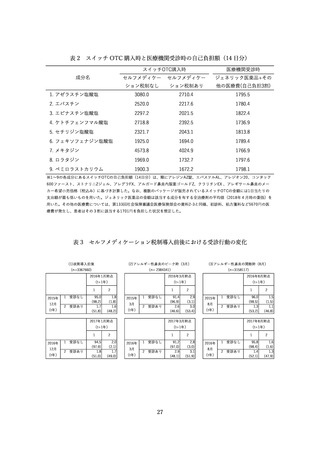

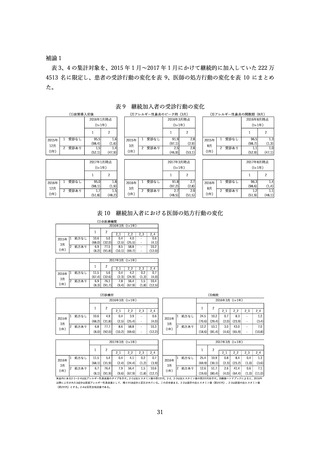

本稿では次の 3 点が明らかとなった。まずロジットモデルを用いて、セルフメディケー

ション税制による患者の受診行動の変化を検証したところ、2015~2019 年のアレルギー性

鼻炎のピーク時(2~5 月)において、患者の受診頻度はセルフメディケーション税制前後

で約 0.14%%ポイント減少したことを示す結果が得られた。この数値に基づき、花粉飛散

量が多かった 2018 年度における政策の効果を試算すると、医療機関への受診者数を 2.6%

減少させたことになる。

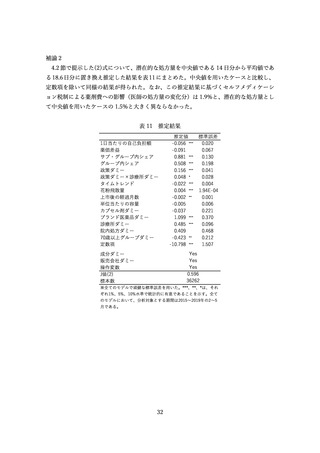

次に、離散選択モデルに基づく需要関数を推定したところ、セルフメディケーション税

制は、医師のアレルギー性鼻炎薬の処方量を増大させたことが明らかとなった。シミュレ

ーションの結果に基づくと、セルフメディケーション税制の導入により、アレルギー性鼻

炎薬の処方量(2018 年 2~5 月)は 1.8%増大しており、誘発需要の存在が示唆される。さ

らに病院よりも診療所の方がアレルギー性鼻炎薬を積極的に処方している結果が得られた。

セルフメディケーション税制の導入による処方量の変化については、診療所が 1.8%の増加

に対して病院は 2.3%のため、病院への影響が大きい。ただし、診療所では既に 9 割を超え

る患者に抗アレルギー性鼻炎薬を処方していたため、追加的な医療サービス提供の余地が

病院よりも小さかった点に留意する必要がある。

最後に、これら結果に基づきセルフメディケーション税制の財政効果を試算すると、医

師の処方行動の変化を通じて薬剤費は 1.5%増加した。しかし、同税制により医療機関への

受診者数が 2.6%減少したことで薬剤費は押し下げられ、全体としての薬剤費抑制効果は0.26%だったことを示す結果が得られた 13。

本稿の以降の構成は次の通りである。第 2 章でアレルギー性鼻炎市場について概観する。

第 3 章は分析に用いるデータセットを紹介し、記述統計からセルフメディケーション税制

導入前後における、患者の受診行動、医師の処方行動の変化を確認する。第 4 章では患者

の受診行動、医師の処方行動に関する推定モデルを提示する。第 5 章はモデルの推定結果

を示し、第 6 章ではシミュレーションを通じて、セルフメディケーション税制の財源対策

としての効果を明らかにする。第 7 章はまとめである。

12

2016 年の「医師・歯科医師・薬剤師調査」

(厚生労働省)によると、診療所、病院に従事する医師数

は、それぞれ 10.2 万人、20.2 万人だった。そのうち開業医に該当する開設者または代表者は、診療所で

70.2%、病院で 2.5%と、診療所において開業医が多い状況にある。

13

セルフメディケーション税制については、認知度が7割程度であることに加え、利用に際しても所得

税・住民税の課税世帯、医療控除との併用不可といった条件が課される。そのため、同税制の薬剤抑制効

果を検証するに当たり、実際に利用できる世帯等を考慮することは重要である。しかし、本稿では保有し

ているデータセットの制約上、同様の分析ができなかった。この点については、今後の課題にしたい。

4

とされる診療所において、同税制導入による誘発需要への影響を検証する 12。

本稿では次の 3 点が明らかとなった。まずロジットモデルを用いて、セルフメディケー

ション税制による患者の受診行動の変化を検証したところ、2015~2019 年のアレルギー性

鼻炎のピーク時(2~5 月)において、患者の受診頻度はセルフメディケーション税制前後

で約 0.14%%ポイント減少したことを示す結果が得られた。この数値に基づき、花粉飛散

量が多かった 2018 年度における政策の効果を試算すると、医療機関への受診者数を 2.6%

減少させたことになる。

次に、離散選択モデルに基づく需要関数を推定したところ、セルフメディケーション税

制は、医師のアレルギー性鼻炎薬の処方量を増大させたことが明らかとなった。シミュレ

ーションの結果に基づくと、セルフメディケーション税制の導入により、アレルギー性鼻

炎薬の処方量(2018 年 2~5 月)は 1.8%増大しており、誘発需要の存在が示唆される。さ

らに病院よりも診療所の方がアレルギー性鼻炎薬を積極的に処方している結果が得られた。

セルフメディケーション税制の導入による処方量の変化については、診療所が 1.8%の増加

に対して病院は 2.3%のため、病院への影響が大きい。ただし、診療所では既に 9 割を超え

る患者に抗アレルギー性鼻炎薬を処方していたため、追加的な医療サービス提供の余地が

病院よりも小さかった点に留意する必要がある。

最後に、これら結果に基づきセルフメディケーション税制の財政効果を試算すると、医

師の処方行動の変化を通じて薬剤費は 1.5%増加した。しかし、同税制により医療機関への

受診者数が 2.6%減少したことで薬剤費は押し下げられ、全体としての薬剤費抑制効果は0.26%だったことを示す結果が得られた 13。

本稿の以降の構成は次の通りである。第 2 章でアレルギー性鼻炎市場について概観する。

第 3 章は分析に用いるデータセットを紹介し、記述統計からセルフメディケーション税制

導入前後における、患者の受診行動、医師の処方行動の変化を確認する。第 4 章では患者

の受診行動、医師の処方行動に関する推定モデルを提示する。第 5 章はモデルの推定結果

を示し、第 6 章ではシミュレーションを通じて、セルフメディケーション税制の財源対策

としての効果を明らかにする。第 7 章はまとめである。

12

2016 年の「医師・歯科医師・薬剤師調査」

(厚生労働省)によると、診療所、病院に従事する医師数

は、それぞれ 10.2 万人、20.2 万人だった。そのうち開業医に該当する開設者または代表者は、診療所で

70.2%、病院で 2.5%と、診療所において開業医が多い状況にある。

13

セルフメディケーション税制については、認知度が7割程度であることに加え、利用に際しても所得

税・住民税の課税世帯、医療控除との併用不可といった条件が課される。そのため、同税制の薬剤抑制効

果を検証するに当たり、実際に利用できる世帯等を考慮することは重要である。しかし、本稿では保有し

ているデータセットの制約上、同様の分析ができなかった。この点については、今後の課題にしたい。

4