よむ、つかう、まなぶ。

参考資料4.セルフメディケーション税制による 薬剤費抑制効果の検証(西川・大橋 RIETI Discussion Paper Series 22-J-039(2022)(独)経済産業研究所) (4 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59938.html |

| 出典情報 | セルフケア・セルフメディケーション推進に関する有識者検討会(第4回 7/25)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

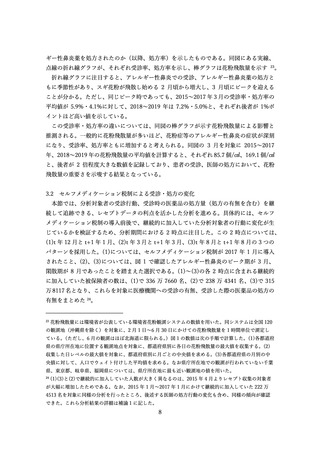

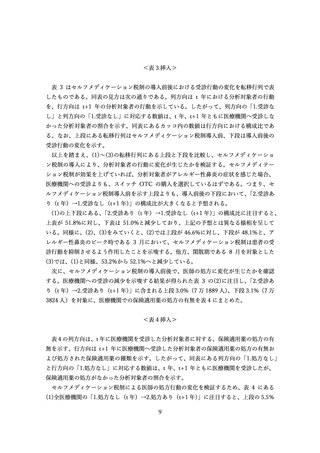

医療費適正化効果の検証を行うための指標は、どのようなものが適切と考えるか」との指

摘からも明らかなように、薬剤費抑制への効果が充分に検証された上での決定とは言い難

い。また、セルフメディケーション税制の対象は所得税、住民税の課税世帯のため、全世

帯の 7 割程度が制度利用の対象となるものの、上記の 1.2 万円以上の購入に加え、確定申

告が必要であり、また医療費控除と併用ができないなど、同制度の利用が広がるかどうか

に対して懸念する声もある 6。セルフメディケーション税制の今後の方向性を検討するに

当たり、同税制が政府の目的である薬剤費の抑制をどの程度実現できているのかを明らか

にすることは、喫緊の実証的な課題である。

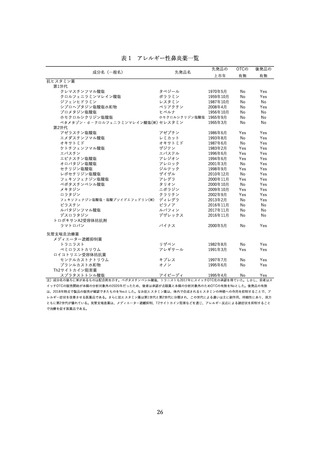

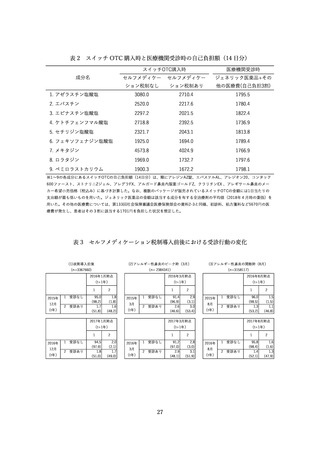

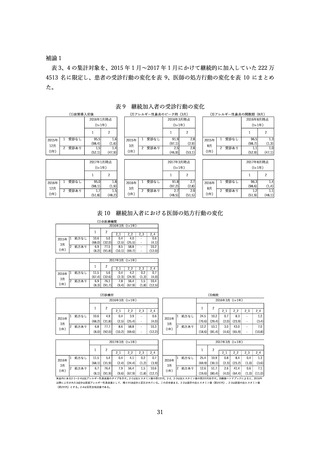

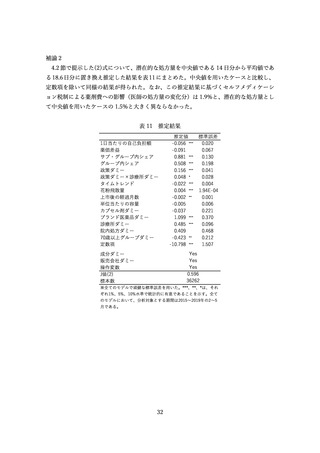

本稿は、セルフメディケーション税制の薬剤費への影響を、患者、医師双方の観点から

定量的に明らかにすることを目的にする。具体的には、患者の受診行動及び医師の処方行

動をモデル化し、健康保険組合のレセプトを用いて、セルフメディケーション税制の影響

を捉えるパラメータを推定する。そして推定されたパラメータを用いて、セルフメディケ

ーション税制が導入されないという仮想現実における各保険適用薬(処方なしを含む)の

シェアをシミュレーションに依拠して計測する。さらに、シミュレーションより得たシェ

アに基づく薬剤費支出を試算することで、セルフメディケーション税制の財政効果を明ら

かにする。

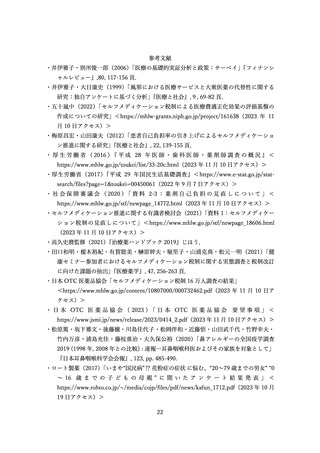

本稿の分析対象はアレルギー性鼻炎薬市場とする。アレルギー性鼻炎薬は有識者検討会

において、

「スイッチ OTC への置き換えが実現した場合、相当の医療費適正化効果を見込

める薬効領域」の 1 つに挙げられている 7。実際、アレルギー性鼻炎薬の使用対象となる

「鼻がつまる・鼻汁が出る」の有訴者数は、2016 年の国民生活基礎調査において、全 42

症状中 5 番目に多い。さらに、

「鼻がつまる・鼻汁が出る」の有訴者の年齢構成については、

75 歳以上の占める割合が 2.7%に止まる。本稿の分析では、加入者が 75 歳未満に限定され

る健康保険組合のレセプトを用いるため、有訴者において高齢者の占める割合が低いこと

が望ましい。多くの国民が使用する機会があり、高齢者の占める割合が低いアレルギー鼻

炎薬市場は、本稿の分析に適した薬品領域の 1 つと考えられる 8。

6

2017 年の「国民生活基礎調査」

(厚生労働省)によると、回答者 6541 世帯のうち住民税課税世帯が

5039 世帯、所得税課税世帯が 4787 世帯と、それぞれ 77.0%、73.2%を占めていた。他方、セルフメディ

ケーション税制の利用状況については、五十嵐(2022)の調査によると、回答者 23721 名のうち同税制

を利用したのは 547 名(2.3%)となっている。また、日本 OTC 医薬品協会の調査では、2019 年 3 月時

点でセルフメディケーション税制の認知度は 71.3%に達していたものの、利用したいと回答したのは

11.0%だった。

7

他に挙げられた症状に、

「腰痛、関節痛、肩こり」

、

「風邪の諸症状(熱、頭痛、喉の痛みなど)

」、

「胃腸

の諸症状(胸やけ、胃痛など)」がある。国民生活基礎調査によると、これら症状の有訴者数は「腰痛」

が 1 位、

「頭痛」が 8 位、

「腹痛・胃痛」が 23 位だった。したがって、有訴者の多い「腰痛、関節痛、肩

こり」を分析対象にすることも考えられるが、

「腰痛」を訴えた回答者のうち 27.1%が 75 歳以上だった。

8

アレルギー性鼻炎薬の利用者の特徴(受診頻度や年齢など)と他の OTC 薬の利用者の特徴を比較し、

アレルギー性鼻炎薬市場でのエビデンスが、他の治療剤にも当てはまるかを検討することは重要である。

2

摘からも明らかなように、薬剤費抑制への効果が充分に検証された上での決定とは言い難

い。また、セルフメディケーション税制の対象は所得税、住民税の課税世帯のため、全世

帯の 7 割程度が制度利用の対象となるものの、上記の 1.2 万円以上の購入に加え、確定申

告が必要であり、また医療費控除と併用ができないなど、同制度の利用が広がるかどうか

に対して懸念する声もある 6。セルフメディケーション税制の今後の方向性を検討するに

当たり、同税制が政府の目的である薬剤費の抑制をどの程度実現できているのかを明らか

にすることは、喫緊の実証的な課題である。

本稿は、セルフメディケーション税制の薬剤費への影響を、患者、医師双方の観点から

定量的に明らかにすることを目的にする。具体的には、患者の受診行動及び医師の処方行

動をモデル化し、健康保険組合のレセプトを用いて、セルフメディケーション税制の影響

を捉えるパラメータを推定する。そして推定されたパラメータを用いて、セルフメディケ

ーション税制が導入されないという仮想現実における各保険適用薬(処方なしを含む)の

シェアをシミュレーションに依拠して計測する。さらに、シミュレーションより得たシェ

アに基づく薬剤費支出を試算することで、セルフメディケーション税制の財政効果を明ら

かにする。

本稿の分析対象はアレルギー性鼻炎薬市場とする。アレルギー性鼻炎薬は有識者検討会

において、

「スイッチ OTC への置き換えが実現した場合、相当の医療費適正化効果を見込

める薬効領域」の 1 つに挙げられている 7。実際、アレルギー性鼻炎薬の使用対象となる

「鼻がつまる・鼻汁が出る」の有訴者数は、2016 年の国民生活基礎調査において、全 42

症状中 5 番目に多い。さらに、

「鼻がつまる・鼻汁が出る」の有訴者の年齢構成については、

75 歳以上の占める割合が 2.7%に止まる。本稿の分析では、加入者が 75 歳未満に限定され

る健康保険組合のレセプトを用いるため、有訴者において高齢者の占める割合が低いこと

が望ましい。多くの国民が使用する機会があり、高齢者の占める割合が低いアレルギー鼻

炎薬市場は、本稿の分析に適した薬品領域の 1 つと考えられる 8。

6

2017 年の「国民生活基礎調査」

(厚生労働省)によると、回答者 6541 世帯のうち住民税課税世帯が

5039 世帯、所得税課税世帯が 4787 世帯と、それぞれ 77.0%、73.2%を占めていた。他方、セルフメディ

ケーション税制の利用状況については、五十嵐(2022)の調査によると、回答者 23721 名のうち同税制

を利用したのは 547 名(2.3%)となっている。また、日本 OTC 医薬品協会の調査では、2019 年 3 月時

点でセルフメディケーション税制の認知度は 71.3%に達していたものの、利用したいと回答したのは

11.0%だった。

7

他に挙げられた症状に、

「腰痛、関節痛、肩こり」

、

「風邪の諸症状(熱、頭痛、喉の痛みなど)

」、

「胃腸

の諸症状(胸やけ、胃痛など)」がある。国民生活基礎調査によると、これら症状の有訴者数は「腰痛」

が 1 位、

「頭痛」が 8 位、

「腹痛・胃痛」が 23 位だった。したがって、有訴者の多い「腰痛、関節痛、肩

こり」を分析対象にすることも考えられるが、

「腰痛」を訴えた回答者のうち 27.1%が 75 歳以上だった。

8

アレルギー性鼻炎薬の利用者の特徴(受診頻度や年齢など)と他の OTC 薬の利用者の特徴を比較し、

アレルギー性鼻炎薬市場でのエビデンスが、他の治療剤にも当てはまるかを検討することは重要である。

2