よむ、つかう、まなぶ。

参考資料4.セルフメディケーション税制による 薬剤費抑制効果の検証(西川・大橋 RIETI Discussion Paper Series 22-J-039(2022)(独)経済産業研究所) (12 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59938.html |

| 出典情報 | セルフケア・セルフメディケーション推進に関する有識者検討会(第4回 7/25)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

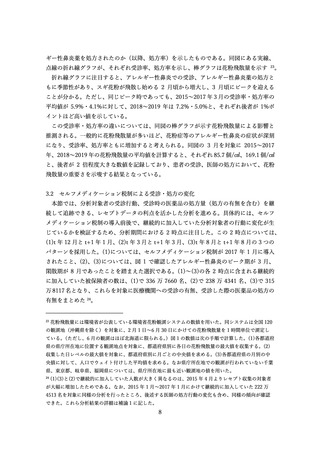

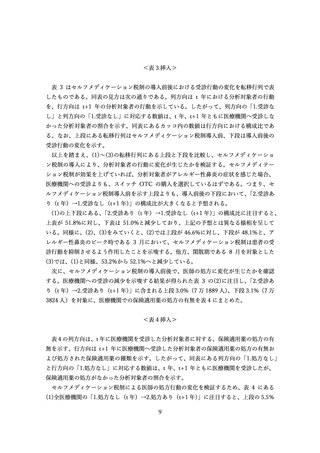

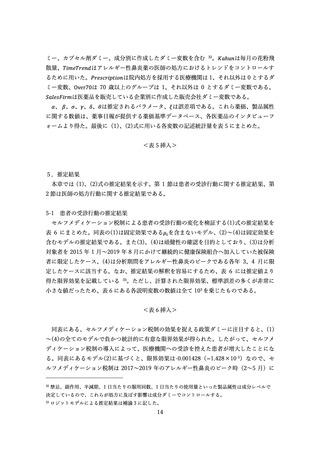

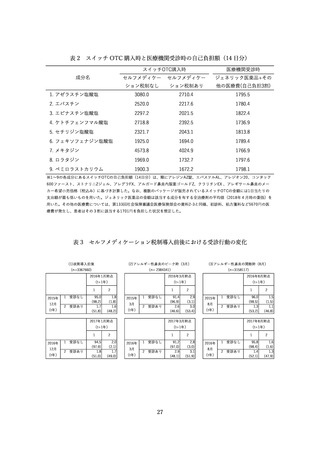

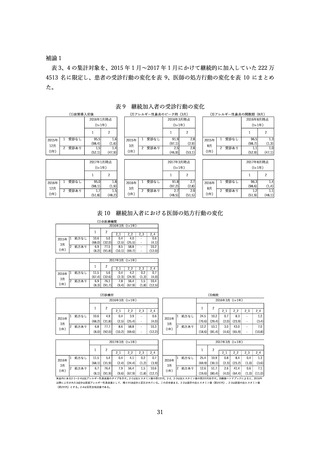

に対して下段は 6.1%と、同制度の導入前後で保険適用薬を処方された患者の割合が増加し

ていることが分かる。構成比でみても 31.7%から 32.2%と増加しており、セルフメディケ

ーション税制の導入は医師の誘発的な需要を促したことを示唆する 25。

次に医療機関を診療所、病院に分けた表 4 の(2)、(3)をみていく。(2)は診療所、(3)は病

院の集計結果を示しており、アレルギー性鼻炎での受診先の大半が診療所であることが分

かる。処方されたアレルギー性鼻炎薬については、診療所、病院ともに第 2 世代の抗ヒス

タミン薬(2-2、2-3)が中心になっているものの、診療所において「2.処方あり(t 年)→

2.処方あり(t+1 年)

」の割合が大きい状況にある。セルフメディケーション税制の導入に

よる影響については、診療所、病院ともに「1.処方なし(t 年)→2.処方あり(t+1 年)

」は

増大しており、診療所で 0.6%ポイント、病院で 0.7%ポイントとなっている。

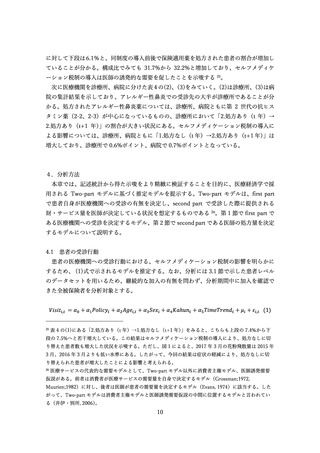

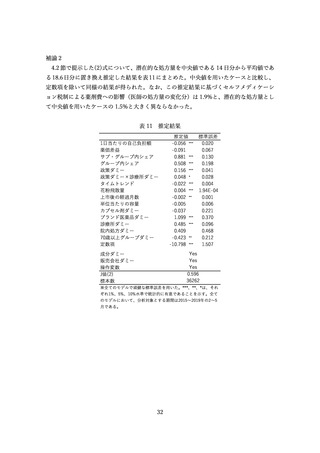

4.分析方法

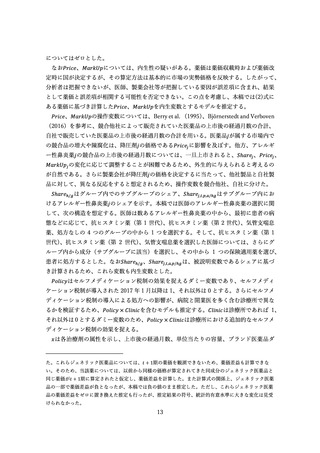

本章では、記述統計から得た示唆をより精緻に検証することを目的に、医療経済学で採

用される Two-part モデルに基づく推定モデルを提示する。Two-part モデルは、first part

で患者自身が医療機関への受診の有無を決定し、second part で受診した際に提供される

財・サービス量を医師が決定している状況を想定するものである 26。第 1 節で first part で

ある医療機関への受診を決定するモデル、第 2 節で second part である医師の処方量を決定

するモデルについて説明する。

4.1 患者の受診行動

患者の医療機関への受診行動における、セルフメディケーション税制の影響を明らかに

するため、 (1)式で示されるモデルを推定する。なお、分析には 3.1 節で示した患者レベル

のデータセットを用いるため、継続的な加入の有無を問わず、分析期間中に加入を確認で

きた全被保険者を分析対象とする。

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡 + 𝛼𝛼2 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛼𝛼3 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 + 𝛼𝛼4 𝐾𝐾𝐾𝐾ℎ𝑢𝑢𝑢𝑢𝑡𝑡 + 𝛼𝛼5 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡 + 𝜇𝜇𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 (1)

25

表 4 の(1)にある「2.処方あり(t 年)→1.処方なし(t+1 年)

」をみると、こちらも上段の 7.4%から下

段の 7.5%へと若干増大している。この結果はセルフメディケーション税制の導入により、処方なしに切

り替えた患者数も増大した状況を示唆する。ただし、図 1 によると、2017 年 3 月の花粉飛散量は 2015 年

3 月、2016 年 3 月よりも低い水準にある。したがって、今回の結果は症状の軽減により、処方なしに切

り替えられた患者が増大したことによる影響と考えられる。

26

医療サービスの代表的な需要モデルとして、Two-part モデル以外に消費者主権モデル、医師誘発需要

仮説がある。前者は消費者が医療サービスの需要量を自身で決定するモデル(Grossman;1972,

Muurien;1982)に対し、後者は医師が患者の需要量を決定するモデル(Evans, 1974)に該当する。した

がって、Two-part モデルは消費者主権モデルと医師誘発需要仮説の中間に位置するモデルと言われてい

る(井伊・別所, 2006)

。

10

ていることが分かる。構成比でみても 31.7%から 32.2%と増加しており、セルフメディケ

ーション税制の導入は医師の誘発的な需要を促したことを示唆する 25。

次に医療機関を診療所、病院に分けた表 4 の(2)、(3)をみていく。(2)は診療所、(3)は病

院の集計結果を示しており、アレルギー性鼻炎での受診先の大半が診療所であることが分

かる。処方されたアレルギー性鼻炎薬については、診療所、病院ともに第 2 世代の抗ヒス

タミン薬(2-2、2-3)が中心になっているものの、診療所において「2.処方あり(t 年)→

2.処方あり(t+1 年)

」の割合が大きい状況にある。セルフメディケーション税制の導入に

よる影響については、診療所、病院ともに「1.処方なし(t 年)→2.処方あり(t+1 年)

」は

増大しており、診療所で 0.6%ポイント、病院で 0.7%ポイントとなっている。

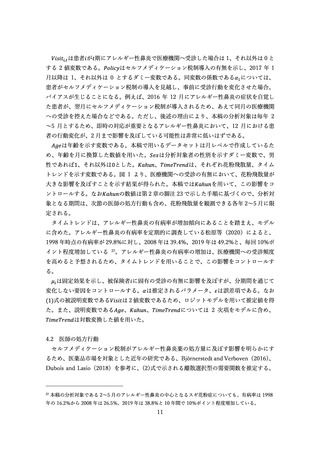

4.分析方法

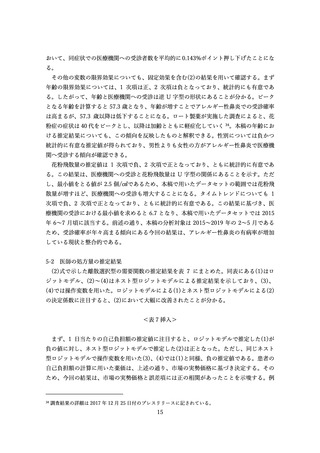

本章では、記述統計から得た示唆をより精緻に検証することを目的に、医療経済学で採

用される Two-part モデルに基づく推定モデルを提示する。Two-part モデルは、first part

で患者自身が医療機関への受診の有無を決定し、second part で受診した際に提供される

財・サービス量を医師が決定している状況を想定するものである 26。第 1 節で first part で

ある医療機関への受診を決定するモデル、第 2 節で second part である医師の処方量を決定

するモデルについて説明する。

4.1 患者の受診行動

患者の医療機関への受診行動における、セルフメディケーション税制の影響を明らかに

するため、 (1)式で示されるモデルを推定する。なお、分析には 3.1 節で示した患者レベル

のデータセットを用いるため、継続的な加入の有無を問わず、分析期間中に加入を確認で

きた全被保険者を分析対象とする。

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡 + 𝛼𝛼2 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛼𝛼3 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 + 𝛼𝛼4 𝐾𝐾𝐾𝐾ℎ𝑢𝑢𝑢𝑢𝑡𝑡 + 𝛼𝛼5 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡 + 𝜇𝜇𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 (1)

25

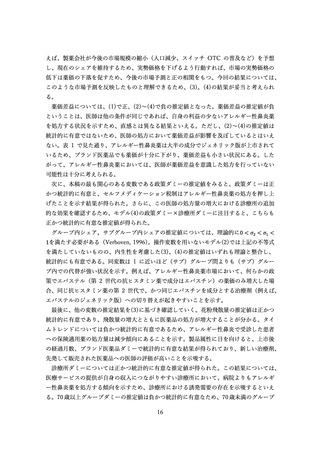

表 4 の(1)にある「2.処方あり(t 年)→1.処方なし(t+1 年)

」をみると、こちらも上段の 7.4%から下

段の 7.5%へと若干増大している。この結果はセルフメディケーション税制の導入により、処方なしに切

り替えた患者数も増大した状況を示唆する。ただし、図 1 によると、2017 年 3 月の花粉飛散量は 2015 年

3 月、2016 年 3 月よりも低い水準にある。したがって、今回の結果は症状の軽減により、処方なしに切

り替えられた患者が増大したことによる影響と考えられる。

26

医療サービスの代表的な需要モデルとして、Two-part モデル以外に消費者主権モデル、医師誘発需要

仮説がある。前者は消費者が医療サービスの需要量を自身で決定するモデル(Grossman;1972,

Muurien;1982)に対し、後者は医師が患者の需要量を決定するモデル(Evans, 1974)に該当する。した

がって、Two-part モデルは消費者主権モデルと医師誘発需要仮説の中間に位置するモデルと言われてい

る(井伊・別所, 2006)

。

10