よむ、つかう、まなぶ。

資料4-2 第2期アルコール健康障害対策推進基本計画(基本的施策等)の取組状況(令和6年度) (8 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57432.html |

| 出典情報 | アルコール健康障害対策関係者会議(第33回 4/28)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

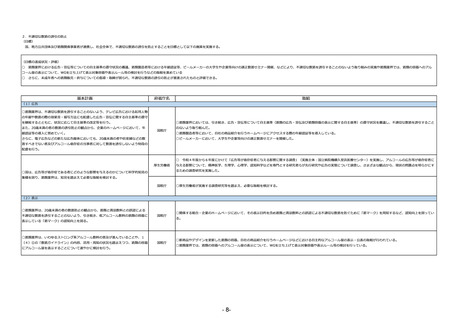

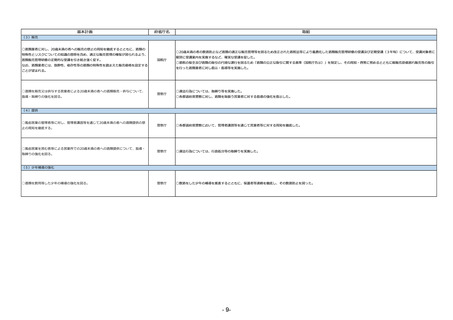

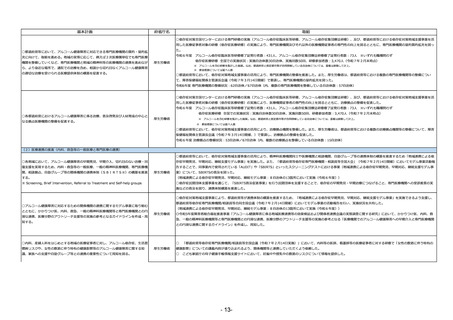

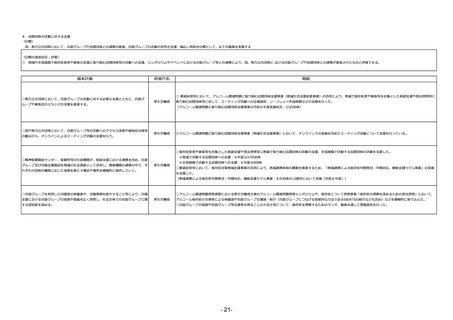

2.不適切な飲酒の誘引の防止

(目標)

国、地方公共団体及び酒類関係事業者が連携し、社会全体で、不適切な飲酒の誘引を防止することを目標として以下の施策を実施する。

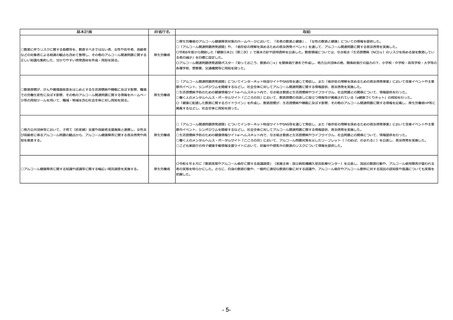

(目標の達成状況・評価)

○

酒類業界における広告・宣伝等についての自主基準の遵守状況の審議、酒類製造者等における年齢認証等、ビールメーカーの大学生や企業等向けの適正飲酒セミナー開催、などにより、不適切な飲酒を誘引することのないよう取り組みの実施や酒類業界では、酒類の容器へのアル

コール量の表示について、WGを立ち上げて表示対象容器や表示ルール等の検討を行うなどの取組を進めている

○

さらに、未成年者への酒類販売・供与についての指導・取締が図られ、不適切な飲酒の誘引の防止が推進されたものと評価できる。

基本計画

府省庁名

取組

(1)広告

○酒類業界は、不適切な飲酒を誘引することのないよう、テレビ広告における起用人物

の年齢や飲酒の際の効果音・描写方法にも配慮した広告・宣伝に関する自主基準の遵守

を継続するとともに、状況に応じて自主基準の改定等を行う。

また、20歳未満の者の飲酒の誘引防止の観点から、企業のホームページにおいて、年

齢認証等の導入に努めていく。

○酒類業界においては、引き続き、広告・宣伝等について自主基準(酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準)の遵守状況を審議し、不適切な飲酒を誘引すること

国税庁

さらに、電子広告などの新たな広告媒体においても、20歳未満の者や妊産婦などの飲

のないよう取り組んだ。

○酒類製造者等において、自社の商品紹介を行うホームページにアクセスする際の年齢認証等を導入している。

○ビールメーカーにおいて、大学生や企業等向けの適正飲酒セミナーを開催した。

酒すべきでない者及びアルコール依存症の当事者に対して飲酒を誘引しないよう特段の

配慮を行う。

○

厚生労働省

令和4年度から6年度にかけて「広告等が依存症者に与える影響に関する調査」(実施主体:国立病院機構久里浜医療センター)を実施し、アルコールの広告等が依存症者に

与える影響について、精神医学、生理学、心理学、認知科学などを専門とする研究者らが先行研究や広告の実態について調査し、さまざまな観点から、現状の問題点を明らかにす

るための調査研究を実施した。

○国は、広告等が依存症である者にどのような影響を与えるのかについて科学的知見の

集積を図り、酒類業界は、知見を踏まえて必要な取組を検討する。

国税庁

○厚生労働省が実施する調査研究等を踏まえ、必要な取組を検討する。

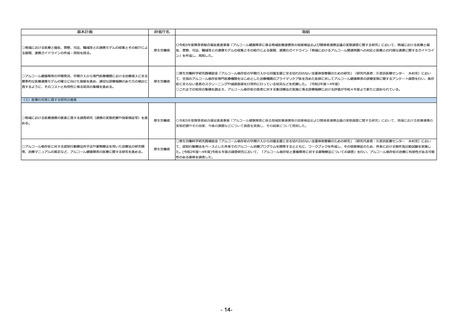

(2)表示

○酒類業界は、20歳未満の者の飲酒防止の観点から、酒類と清涼飲料との誤認による

不適切な飲酒を誘引することのないよう、引き続き、低アルコール飲料の酒類の容器に

国税庁

表示している「酒マーク」の認知向上を図る。

○酒類業界は、いわゆるストロング系アルコール飲料の普及が進んでいることや、1

(4)①の「飲酒ガイドライン」の内容、活用・周知の状況も踏まえつつ、酒類の容器

にアルコール量を表示することについて速やかに検討を行う。

国税庁

○関係する組合・企業のホームページにおいて、その表示目的を含め酒類と清涼飲料との誤認による不適切な飲酒を防ぐために「酒マーク」を周知するなど、認知向上を図ってい

る。

○新商品やデザインを更新した酒類の容器、自社の商品紹介を行うホームページなどにおける自主的なアルコール量の表示・公表の取組が行われている。

○酒類業界では、酒類の容器へのアルコール量の表示について、WGを立ち上げて表示対象容器や表示ルール等の検討を行っている。

- 8-

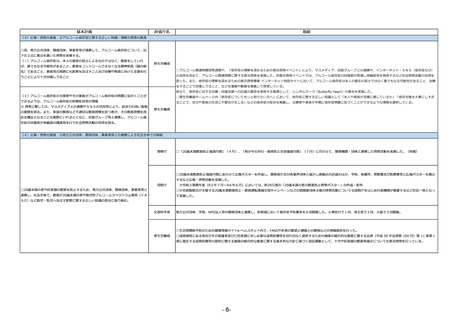

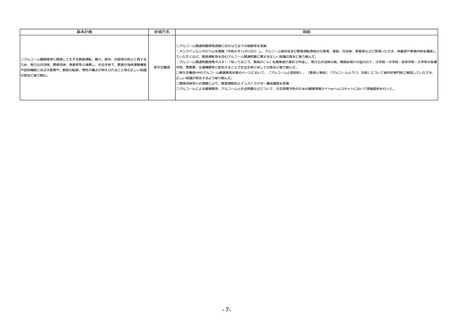

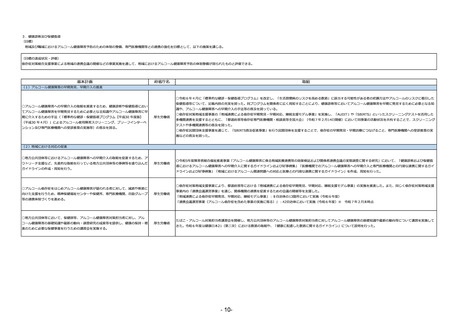

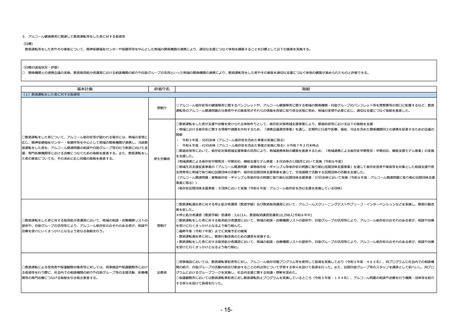

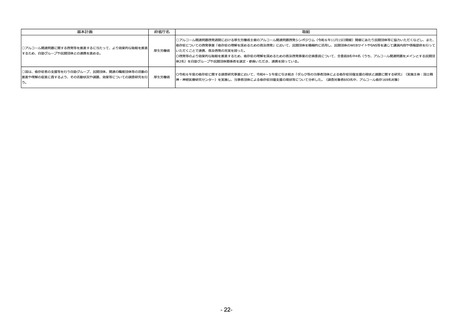

(目標)

国、地方公共団体及び酒類関係事業者が連携し、社会全体で、不適切な飲酒の誘引を防止することを目標として以下の施策を実施する。

(目標の達成状況・評価)

○

酒類業界における広告・宣伝等についての自主基準の遵守状況の審議、酒類製造者等における年齢認証等、ビールメーカーの大学生や企業等向けの適正飲酒セミナー開催、などにより、不適切な飲酒を誘引することのないよう取り組みの実施や酒類業界では、酒類の容器へのアル

コール量の表示について、WGを立ち上げて表示対象容器や表示ルール等の検討を行うなどの取組を進めている

○

さらに、未成年者への酒類販売・供与についての指導・取締が図られ、不適切な飲酒の誘引の防止が推進されたものと評価できる。

基本計画

府省庁名

取組

(1)広告

○酒類業界は、不適切な飲酒を誘引することのないよう、テレビ広告における起用人物

の年齢や飲酒の際の効果音・描写方法にも配慮した広告・宣伝に関する自主基準の遵守

を継続するとともに、状況に応じて自主基準の改定等を行う。

また、20歳未満の者の飲酒の誘引防止の観点から、企業のホームページにおいて、年

齢認証等の導入に努めていく。

○酒類業界においては、引き続き、広告・宣伝等について自主基準(酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準)の遵守状況を審議し、不適切な飲酒を誘引すること

国税庁

さらに、電子広告などの新たな広告媒体においても、20歳未満の者や妊産婦などの飲

のないよう取り組んだ。

○酒類製造者等において、自社の商品紹介を行うホームページにアクセスする際の年齢認証等を導入している。

○ビールメーカーにおいて、大学生や企業等向けの適正飲酒セミナーを開催した。

酒すべきでない者及びアルコール依存症の当事者に対して飲酒を誘引しないよう特段の

配慮を行う。

○

厚生労働省

令和4年度から6年度にかけて「広告等が依存症者に与える影響に関する調査」(実施主体:国立病院機構久里浜医療センター)を実施し、アルコールの広告等が依存症者に

与える影響について、精神医学、生理学、心理学、認知科学などを専門とする研究者らが先行研究や広告の実態について調査し、さまざまな観点から、現状の問題点を明らかにす

るための調査研究を実施した。

○国は、広告等が依存症である者にどのような影響を与えるのかについて科学的知見の

集積を図り、酒類業界は、知見を踏まえて必要な取組を検討する。

国税庁

○厚生労働省が実施する調査研究等を踏まえ、必要な取組を検討する。

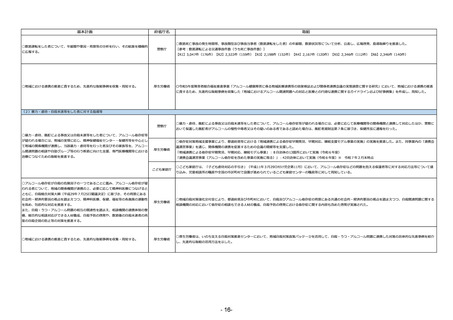

(2)表示

○酒類業界は、20歳未満の者の飲酒防止の観点から、酒類と清涼飲料との誤認による

不適切な飲酒を誘引することのないよう、引き続き、低アルコール飲料の酒類の容器に

国税庁

表示している「酒マーク」の認知向上を図る。

○酒類業界は、いわゆるストロング系アルコール飲料の普及が進んでいることや、1

(4)①の「飲酒ガイドライン」の内容、活用・周知の状況も踏まえつつ、酒類の容器

にアルコール量を表示することについて速やかに検討を行う。

国税庁

○関係する組合・企業のホームページにおいて、その表示目的を含め酒類と清涼飲料との誤認による不適切な飲酒を防ぐために「酒マーク」を周知するなど、認知向上を図ってい

る。

○新商品やデザインを更新した酒類の容器、自社の商品紹介を行うホームページなどにおける自主的なアルコール量の表示・公表の取組が行われている。

○酒類業界では、酒類の容器へのアルコール量の表示について、WGを立ち上げて表示対象容器や表示ルール等の検討を行っている。

- 8-