よむ、つかう、まなぶ。

資料4-2 第2期アルコール健康障害対策推進基本計画(基本的施策等)の取組状況(令和6年度) (4 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57432.html |

| 出典情報 | アルコール健康障害対策関係者会議(第33回 4/28)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

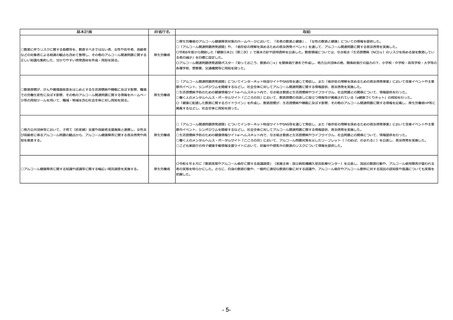

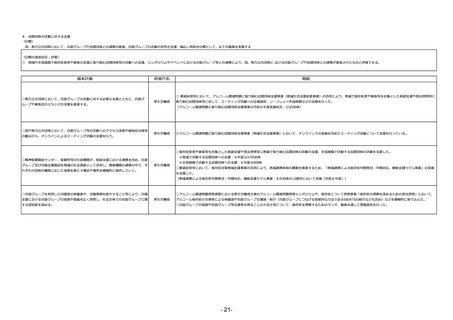

基本計画

(4)広報・啓発の推進

府省庁名

取組

①飲酒に伴うリスクに関する知識の普及の推進

○アルコール関連問題啓発週間に合わせて以下の取組等を実施

・厚生労働省主催のアルコール関連問題啓発シンポジウムを開催

・アルコール関連問題啓発ポスターを作成し、地方自治体の他、関係府省庁協力のもと配布

※令和6年度アルコール関連問題啓発ポスター配付部数:約2.5万部

○アルコール健康障害を含む依存症について啓発事業「依存症の理解を深めるための普及啓発」を展開し以下の取組等を実施

・各地域において普及啓発イベントを開催

※令和6年11月15日、令和7年2月6日

厚生労働省

依存症シンポジウム

令和6年9月28日

依存症の理解を深めるためのトークイベント 特別授業!みんなで学ぼうお酒のこと in福岡2024

令和6年10月24日

依存症の理解を深めるためのトークイベント みんなで知ろう

令和7年2月26日

依存症の理解を深めるためのトーク&音楽ライブイベント

ギャンブル等依存症のこと in大阪2024

・HPやSNSを活用した情報提供

・インターネット特設サイトでの依存症を理解するためのマンガや動画など情報提供

○依存症対策全国センターHPにおいて、依存症についての理解を深めるための情報を提供

※令和6年度アクセス件数:917,450件(令和7年2月末時点)

○依存症対策地域支援事業(普及啓発・情報提供事業)により、都道府県等における普及啓発の実施を支援

○アルコール関連問題啓発週間等の機会を通じ、飲酒すべきではない者、女性や若年

・

令和5年度62自治体実施(アルコールを含む普及啓発を集計)

・

令和6年度62自治体実施(アルコールを含む普及啓発を集計)※

者、高齢者等の特有の影響に留意すべき者など、飲酒に伴うリスクについて、対象に応

じた正しい知識を普及し、不適切な飲酒の防止を図る。

令和7年2月末時点

○「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」において、女性や若年者、高齢者等の飲酒による身体等への影響などを盛り込み、飲酒に伴うリスクに関する知識の普及の推進を

図った。

警察庁

○「20歳未満飲酒防止強調月間」(4月)、「青少年の非行・被害防止全国強調月間」(7月)に合わせて、関係機関・団体と連携した啓発活動を実施した。

○20歳未満飲酒防止強調月間にあわせて広報ポスターを作成し、関係省庁及び各業界団体と協力し酒販店の店頭のほか、学校、保健所、警察署及び税務署等に広報ポスターを掲示

するなど広報・啓発活動を実施した。

※令和5事務年度(R5年7月~R6年6月)においては、約29万部の「20歳未満の者の飲酒防止啓発ポスター」の作成・配布

国税庁

○学校教育支援として、ビール酒造組合のホームページに掲載されているコンテンツ(20歳未満飲酒防止教育ツール)を全国の中学校、高校約15,000校に案内し、無料で提供し

た。

○小売酒販組合が主催する20歳未満飲酒防止・飲酒運転撲滅全国キャンペーンなどの酒類業団体主催の啓発活動についても国税庁をはじめ行政機関が後援するなど官民一体となっ

て実施した。

〇国民のそれぞれの状況に応じた適切な飲酒量・飲酒行動の判断に資するよう、飲酒量

○

をはじめ、飲酒形態、年齢、性別、体質等によってどのようなリスクがあるのか等、具

を作成した。

体的で分かりやすい「飲酒ガイドライン」を作成する。また、飲酒習慣のない者に対

厚生労働省

○

飲酒に伴うリスクに関する知識の普及の推進を図るため、国民それぞれの状況に応じた適切な飲酒量・飲酒行動の判断に資する「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」

同ガイドラインでは、飲酒にあたっては、純アルコール量に着目しながら、自分に合った飲酒量を決めて、健康に配慮した飲酒を心がけることが大切であるとしており、飲ん

し、飲酒を勧奨するものとならないよう留意しつつ、様々な場面での活用、周知を図

だお酒の酒類と量を選択することで、純アルコール量と分解時間を簡単に把握でき、飲酒や飲酒後の行動の判断のために活用されることを目的としたWebツール「アルコール

る。

ウォッチ」を作成し、その普及啓発資料を作成するとともに、厚生労働省ホームページにおいて公開している。

- 4-

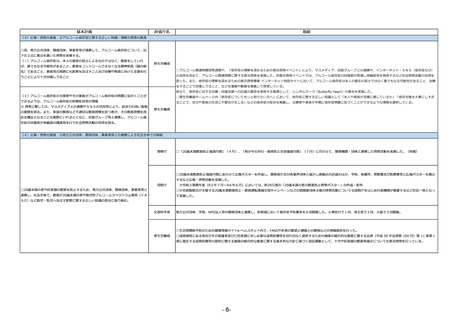

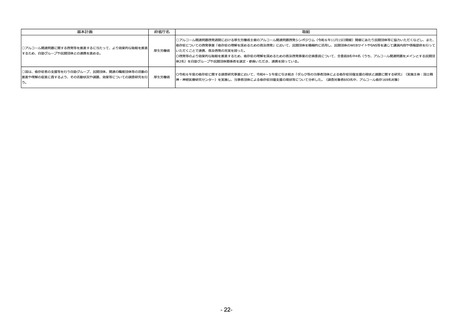

(4)広報・啓発の推進

府省庁名

取組

①飲酒に伴うリスクに関する知識の普及の推進

○アルコール関連問題啓発週間に合わせて以下の取組等を実施

・厚生労働省主催のアルコール関連問題啓発シンポジウムを開催

・アルコール関連問題啓発ポスターを作成し、地方自治体の他、関係府省庁協力のもと配布

※令和6年度アルコール関連問題啓発ポスター配付部数:約2.5万部

○アルコール健康障害を含む依存症について啓発事業「依存症の理解を深めるための普及啓発」を展開し以下の取組等を実施

・各地域において普及啓発イベントを開催

※令和6年11月15日、令和7年2月6日

厚生労働省

依存症シンポジウム

令和6年9月28日

依存症の理解を深めるためのトークイベント 特別授業!みんなで学ぼうお酒のこと in福岡2024

令和6年10月24日

依存症の理解を深めるためのトークイベント みんなで知ろう

令和7年2月26日

依存症の理解を深めるためのトーク&音楽ライブイベント

ギャンブル等依存症のこと in大阪2024

・HPやSNSを活用した情報提供

・インターネット特設サイトでの依存症を理解するためのマンガや動画など情報提供

○依存症対策全国センターHPにおいて、依存症についての理解を深めるための情報を提供

※令和6年度アクセス件数:917,450件(令和7年2月末時点)

○依存症対策地域支援事業(普及啓発・情報提供事業)により、都道府県等における普及啓発の実施を支援

○アルコール関連問題啓発週間等の機会を通じ、飲酒すべきではない者、女性や若年

・

令和5年度62自治体実施(アルコールを含む普及啓発を集計)

・

令和6年度62自治体実施(アルコールを含む普及啓発を集計)※

者、高齢者等の特有の影響に留意すべき者など、飲酒に伴うリスクについて、対象に応

じた正しい知識を普及し、不適切な飲酒の防止を図る。

令和7年2月末時点

○「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」において、女性や若年者、高齢者等の飲酒による身体等への影響などを盛り込み、飲酒に伴うリスクに関する知識の普及の推進を

図った。

警察庁

○「20歳未満飲酒防止強調月間」(4月)、「青少年の非行・被害防止全国強調月間」(7月)に合わせて、関係機関・団体と連携した啓発活動を実施した。

○20歳未満飲酒防止強調月間にあわせて広報ポスターを作成し、関係省庁及び各業界団体と協力し酒販店の店頭のほか、学校、保健所、警察署及び税務署等に広報ポスターを掲示

するなど広報・啓発活動を実施した。

※令和5事務年度(R5年7月~R6年6月)においては、約29万部の「20歳未満の者の飲酒防止啓発ポスター」の作成・配布

国税庁

○学校教育支援として、ビール酒造組合のホームページに掲載されているコンテンツ(20歳未満飲酒防止教育ツール)を全国の中学校、高校約15,000校に案内し、無料で提供し

た。

○小売酒販組合が主催する20歳未満飲酒防止・飲酒運転撲滅全国キャンペーンなどの酒類業団体主催の啓発活動についても国税庁をはじめ行政機関が後援するなど官民一体となっ

て実施した。

〇国民のそれぞれの状況に応じた適切な飲酒量・飲酒行動の判断に資するよう、飲酒量

○

をはじめ、飲酒形態、年齢、性別、体質等によってどのようなリスクがあるのか等、具

を作成した。

体的で分かりやすい「飲酒ガイドライン」を作成する。また、飲酒習慣のない者に対

厚生労働省

○

飲酒に伴うリスクに関する知識の普及の推進を図るため、国民それぞれの状況に応じた適切な飲酒量・飲酒行動の判断に資する「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」

同ガイドラインでは、飲酒にあたっては、純アルコール量に着目しながら、自分に合った飲酒量を決めて、健康に配慮した飲酒を心がけることが大切であるとしており、飲ん

し、飲酒を勧奨するものとならないよう留意しつつ、様々な場面での活用、周知を図

だお酒の酒類と量を選択することで、純アルコール量と分解時間を簡単に把握でき、飲酒や飲酒後の行動の判断のために活用されることを目的としたWebツール「アルコール

る。

ウォッチ」を作成し、その普及啓発資料を作成するとともに、厚生労働省ホームページにおいて公開している。

- 4-