よむ、つかう、まなぶ。

資料4-2 第2期アルコール健康障害対策推進基本計画(基本的施策等)の取組状況(令和6年度) (5 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57432.html |

| 出典情報 | アルコール健康障害対策関係者会議(第33回 4/28)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

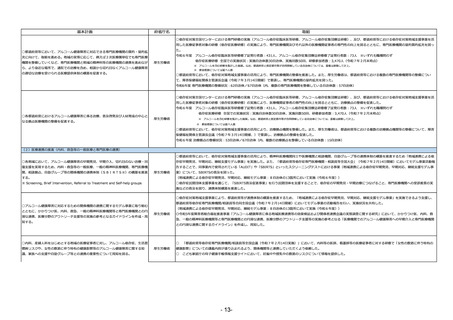

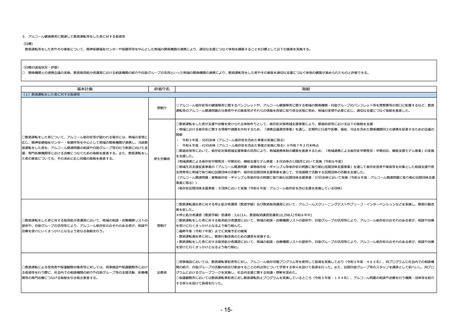

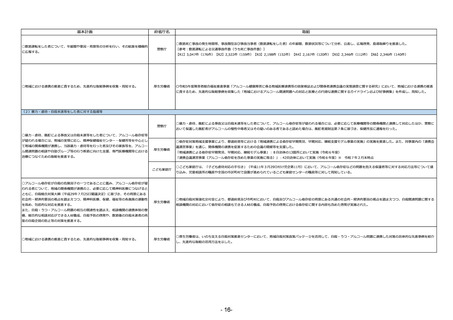

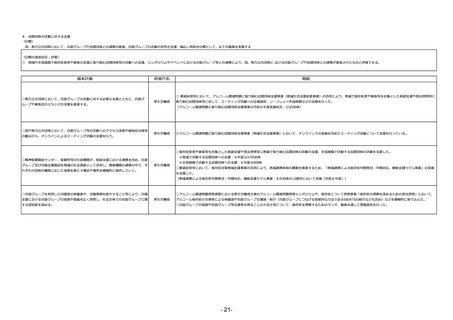

基本計画

府省庁名

取組

○厚生労働省のアルコール健康障害対策のホームページにおいて、「若者の飲酒と健康」、「女性の飲酒と健康」についての情報を提供した。

○「アルコール関連問題啓発週間」や、「依存症の理解を深めるための普及啓発イベント」を通して、アルコール関連問題に関する普及啓発を実施した。

○飲酒に伴うリスクに関する指標等を、飲酒すべきではない者、女性や若年者、高齢者

などの対象者による相違の観点も含めて整理し、その他のアルコール関連問題に関する

厚生労働省

正しい知識も集約した、分かりやすい啓発資材を作成・周知を図る。

〇令和6年度から開始した「健康日本21(第三次)」で基本方針や説明資料を公表した。飲酒領域については、引き続き「生活習慣病(NCDs)のリスクを高める量を飲酒してい

る者の減少」を目標に設定した。

〇アルコール関連問題啓発週間ポスター「知っておこう、飲酒の○×」を関係省庁連名で作成し、地方公共団体の他、関係府省庁の協力の下、小学校・中学校・高等学校・大学等の

各種学校、警察署、交通機関等に周知を図った。

○「アルコール関連問題啓発週間」についてインターネット特設サイトやSNS等を通じて発信し、また「依存症の理解を深めるための普及啓発事業」において音楽イベントや主要

都市イベント、シンポジウムを開催するなどし、社会全体に対してアルコール関連問題に関する情報提供、普及啓発を実施した。

○飲酒習慣が、がんや循環器疾患をはじめとする生活習慣病や睡眠に及ぼす影響、職場

での労働生産性に及ぼす影響、その他のアルコール関連問題に関する情報をホームペー

厚生労働省

ジ等の周知ツールを用いて、職域・地域を含む社会全体に対し周知を図る。

○生活習慣病予防のための健康情報サイトe-ヘルスネット内で、引き続き飲酒と生活習慣病やライフサイクル、社会問題との関係について、情報提供を行った。

○働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」において、飲酒習慣の見直しに役立つ情報等が掲載されている「e健康づくりネット」の周知を行った。

〇「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」を作成し、飲酒習慣が、生活習慣病や睡眠に及ぼす影響、その他のアルコール関連問題に関する情報を記載し、厚生労働省HP等に

掲載するなどし、社会全体に周知を図った。

○「アルコール関連問題啓発週間」についてインターネット特設サイトやSNS等を通じて発信し、また「依存症の理解を深めるための普及啓発事業」において音楽イベントや主要

○地方公共団体等において、子育て(妊産婦)支援や高齢者支援施策と連携し、女性及

び高齢者に係るアルコール問題の観点から、アルコール健康障害に関する普及啓発や周

都市イベント、シンポジウムを開催するなどし、社会全体に対してアルコール関連問題に関する情報提供、普及啓発を実施した。

厚生労働省

知を推進する。

○生活習慣病予防のための健康情報サイトe-ヘルスネット内で、引き続き飲酒と生活習慣病やライフサイクル、社会問題との関係について、情報提供を行った。

○働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」において、アルコール問題対策を示したリーフレット(「のめば、のまれる」)を公表し、普及啓発を実施した。

○こども家庭庁の母子健康手帳情報支援サイトにおいて、妊娠中や授乳中の飲酒のリスクについて情報を提供した。

〇令和6年6月に「飲酒実態やアルコール依存に関する意識調査」(実施主体:国立病院機構久里浜医療センター)を公表し、国民の飲酒行動や、アルコール使用障害が疑われる

○アルコール健康障害に関する知識や認識等に関する幅広い現況調査を実施する。

厚生労働省

者の実態を明らかにした。さらに、自身の飲酒行動や、一般的に適切な飲酒行動に対する認識や、アルコール依存やアルコール飲料に対する国民の認知度や意識についても実態を

把握した。

- 5-

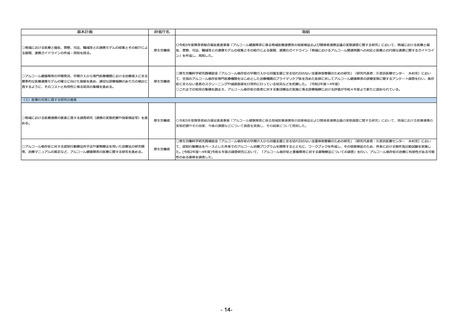

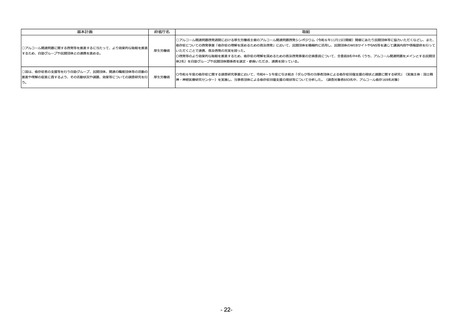

府省庁名

取組

○厚生労働省のアルコール健康障害対策のホームページにおいて、「若者の飲酒と健康」、「女性の飲酒と健康」についての情報を提供した。

○「アルコール関連問題啓発週間」や、「依存症の理解を深めるための普及啓発イベント」を通して、アルコール関連問題に関する普及啓発を実施した。

○飲酒に伴うリスクに関する指標等を、飲酒すべきではない者、女性や若年者、高齢者

などの対象者による相違の観点も含めて整理し、その他のアルコール関連問題に関する

厚生労働省

正しい知識も集約した、分かりやすい啓発資材を作成・周知を図る。

〇令和6年度から開始した「健康日本21(第三次)」で基本方針や説明資料を公表した。飲酒領域については、引き続き「生活習慣病(NCDs)のリスクを高める量を飲酒してい

る者の減少」を目標に設定した。

〇アルコール関連問題啓発週間ポスター「知っておこう、飲酒の○×」を関係省庁連名で作成し、地方公共団体の他、関係府省庁の協力の下、小学校・中学校・高等学校・大学等の

各種学校、警察署、交通機関等に周知を図った。

○「アルコール関連問題啓発週間」についてインターネット特設サイトやSNS等を通じて発信し、また「依存症の理解を深めるための普及啓発事業」において音楽イベントや主要

都市イベント、シンポジウムを開催するなどし、社会全体に対してアルコール関連問題に関する情報提供、普及啓発を実施した。

○飲酒習慣が、がんや循環器疾患をはじめとする生活習慣病や睡眠に及ぼす影響、職場

での労働生産性に及ぼす影響、その他のアルコール関連問題に関する情報をホームペー

厚生労働省

ジ等の周知ツールを用いて、職域・地域を含む社会全体に対し周知を図る。

○生活習慣病予防のための健康情報サイトe-ヘルスネット内で、引き続き飲酒と生活習慣病やライフサイクル、社会問題との関係について、情報提供を行った。

○働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」において、飲酒習慣の見直しに役立つ情報等が掲載されている「e健康づくりネット」の周知を行った。

〇「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」を作成し、飲酒習慣が、生活習慣病や睡眠に及ぼす影響、その他のアルコール関連問題に関する情報を記載し、厚生労働省HP等に

掲載するなどし、社会全体に周知を図った。

○「アルコール関連問題啓発週間」についてインターネット特設サイトやSNS等を通じて発信し、また「依存症の理解を深めるための普及啓発事業」において音楽イベントや主要

○地方公共団体等において、子育て(妊産婦)支援や高齢者支援施策と連携し、女性及

び高齢者に係るアルコール問題の観点から、アルコール健康障害に関する普及啓発や周

都市イベント、シンポジウムを開催するなどし、社会全体に対してアルコール関連問題に関する情報提供、普及啓発を実施した。

厚生労働省

知を推進する。

○生活習慣病予防のための健康情報サイトe-ヘルスネット内で、引き続き飲酒と生活習慣病やライフサイクル、社会問題との関係について、情報提供を行った。

○働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」において、アルコール問題対策を示したリーフレット(「のめば、のまれる」)を公表し、普及啓発を実施した。

○こども家庭庁の母子健康手帳情報支援サイトにおいて、妊娠中や授乳中の飲酒のリスクについて情報を提供した。

〇令和6年6月に「飲酒実態やアルコール依存に関する意識調査」(実施主体:国立病院機構久里浜医療センター)を公表し、国民の飲酒行動や、アルコール使用障害が疑われる

○アルコール健康障害に関する知識や認識等に関する幅広い現況調査を実施する。

厚生労働省

者の実態を明らかにした。さらに、自身の飲酒行動や、一般的に適切な飲酒行動に対する認識や、アルコール依存やアルコール飲料に対する国民の認知度や意識についても実態を

把握した。

- 5-