よむ、つかう、まなぶ。

資料4-2 第2期アルコール健康障害対策推進基本計画(基本的施策等)の取組状況(令和6年度) (12 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57432.html |

| 出典情報 | アルコール健康障害対策関係者会議(第33回 4/28)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

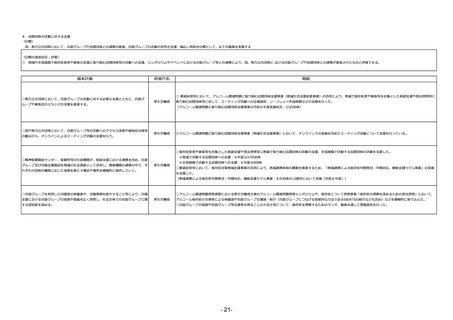

4.アルコール健康障害に係る医療の充実等

(目標)

アルコール依存症をはじめとするアルコール健康障害の当事者が、その居住する地域に関わらず、質の高い医療を受けられるよう、専門医療機関の整備とともに、かかりつけ医や一般の精神科医療機関など地域の医療機関の機能を明確化し、各地域における医療連携の推進を図ること

を目標として、以下の施策を実施する。

(目標の達成状況・評価)

各都道府県に1カ所以上の専門医療機関の設置や、アルコール健康障害の当事者が、その居住する地域に関わらず、質の高い医療を受けられる体制の整備が進めれれたほか、アルコール依存症の治療等に係る指導者養成研修等による人材育成が進められたことにより、地域でのアルコー

ル依存症医療の推進が進められたと評価できる。

基本計画

府省庁名

取組

(1)アルコール健康障害に係る医療の質の向上

○アルコール健康障害の早期発見、早期介入のため、一般の医療従事者(内科、救急

等)向けの治療ガイドライン(減酒指導、専門医療機関との連携等を含む。)を基にし

厚生労働省

た研修プログラムを開発・実施し、人材育成を図る。

○令和3年度から令和5年度にかけて、依存症に関する調査研究事業において、「一般医療機関(内科・救急等)を対象とした研修プログラムの開発」(実施主体:国立病院機構

久里浜医療センター)を行い、消化器病・救急医学・産業医学の専門家からの協力を得ながら既存の治療ガイドライン等を参考に作成された研修講義をコンテンツ化するなど、研

修プログラムの開発を行い、そのプログラムを活用した研修を行っているった。

〇うつ病や双極性障害、認知症等のアルコール依存症が多く併存する疾患を診療する一

般の精神科医向けの治療ガイドライン(断酒・減酒の考え方や動機づけ面接などの支援

方法を含む。)を基に、アルコール依存症に関する早期介入方法や治療についての研修

○令和4年度から引き続き令和5年度においても、厚生労働科学研究費補助金において、「アルコール依存症の医療研修プログラムをモデルとした、オンライン研修に対応できる

厚生労働省

プログラムの開発・普及を図る。また、一般の精神科医が継続的にアルコール依存症の

実践的な医療研修プログラムの標準化等を推進するための研究」(研究代表者:藤田医科大学

大槻眞嗣)を行い、依存症治療を専門としない精神科医療機関や精神科医療機関以

外の医療機関に勤務する医療従事者を対象とする「依存症医療研修」で使用する研修プログラムの開発を行った。

治療に取り組めるように多職種連携を推進する。

○依存症対策全国センター((独)国立病院機構久里浜医療センター)において、依存症の治療等に係る指導者養成事業として、「依存症治療指導者養成研修」を実施した。

令和6年度研修修了証発行者数:49人(アルコール依存症関連研修に限る。)

○依存症対策地域支援事業(依存症支援者研修事業)により、都道府県等における依存症医療研修(精神科医療機関や精神科医療機関以外の医療機関に勤務する医療従事者を対

○専門医療機関の医療従事者向け研修プログラムの普及等を通じて、アルコール健康障

害に係る重症度に応じた専門的な治療やリハビリテーションに関わる人材育成を図る。

厚生労働省

象)の実施を支援した。

令和5年度全国での実施状況:実施自治体数32自治体、実施回数70回、研修参加者数:3,763人

令和6年度全国での実施状況:実施自治体数30自治体、実施回数50回、研修参加者数:3,470人(令和7年2月末時点)

※依存症医療研修については、アルコールを含む研修を集計した結果。なお、都道府県と指定都市等が合同開催している自治体については、重複は排除して計上。

※参加者数については延べ人数

○臨床研修において経験が求められる疾患・病態の中にアルコール依存症が含まれてお

り、当該研修を推進していく中でアルコール依存症への適切な診療能力を持った医師の

厚生労働省

令和2年度以降、臨床研修医が経験する症例としてアルコール等依存症等を位置付けた「臨床研修指導ガイドライン」に基づいた臨床研修を実施している。

育成を図る。

- 12-

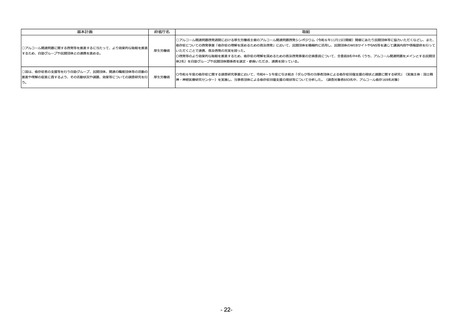

(目標)

アルコール依存症をはじめとするアルコール健康障害の当事者が、その居住する地域に関わらず、質の高い医療を受けられるよう、専門医療機関の整備とともに、かかりつけ医や一般の精神科医療機関など地域の医療機関の機能を明確化し、各地域における医療連携の推進を図ること

を目標として、以下の施策を実施する。

(目標の達成状況・評価)

各都道府県に1カ所以上の専門医療機関の設置や、アルコール健康障害の当事者が、その居住する地域に関わらず、質の高い医療を受けられる体制の整備が進めれれたほか、アルコール依存症の治療等に係る指導者養成研修等による人材育成が進められたことにより、地域でのアルコー

ル依存症医療の推進が進められたと評価できる。

基本計画

府省庁名

取組

(1)アルコール健康障害に係る医療の質の向上

○アルコール健康障害の早期発見、早期介入のため、一般の医療従事者(内科、救急

等)向けの治療ガイドライン(減酒指導、専門医療機関との連携等を含む。)を基にし

厚生労働省

た研修プログラムを開発・実施し、人材育成を図る。

○令和3年度から令和5年度にかけて、依存症に関する調査研究事業において、「一般医療機関(内科・救急等)を対象とした研修プログラムの開発」(実施主体:国立病院機構

久里浜医療センター)を行い、消化器病・救急医学・産業医学の専門家からの協力を得ながら既存の治療ガイドライン等を参考に作成された研修講義をコンテンツ化するなど、研

修プログラムの開発を行い、そのプログラムを活用した研修を行っているった。

〇うつ病や双極性障害、認知症等のアルコール依存症が多く併存する疾患を診療する一

般の精神科医向けの治療ガイドライン(断酒・減酒の考え方や動機づけ面接などの支援

方法を含む。)を基に、アルコール依存症に関する早期介入方法や治療についての研修

○令和4年度から引き続き令和5年度においても、厚生労働科学研究費補助金において、「アルコール依存症の医療研修プログラムをモデルとした、オンライン研修に対応できる

厚生労働省

プログラムの開発・普及を図る。また、一般の精神科医が継続的にアルコール依存症の

実践的な医療研修プログラムの標準化等を推進するための研究」(研究代表者:藤田医科大学

大槻眞嗣)を行い、依存症治療を専門としない精神科医療機関や精神科医療機関以

外の医療機関に勤務する医療従事者を対象とする「依存症医療研修」で使用する研修プログラムの開発を行った。

治療に取り組めるように多職種連携を推進する。

○依存症対策全国センター((独)国立病院機構久里浜医療センター)において、依存症の治療等に係る指導者養成事業として、「依存症治療指導者養成研修」を実施した。

令和6年度研修修了証発行者数:49人(アルコール依存症関連研修に限る。)

○依存症対策地域支援事業(依存症支援者研修事業)により、都道府県等における依存症医療研修(精神科医療機関や精神科医療機関以外の医療機関に勤務する医療従事者を対

○専門医療機関の医療従事者向け研修プログラムの普及等を通じて、アルコール健康障

害に係る重症度に応じた専門的な治療やリハビリテーションに関わる人材育成を図る。

厚生労働省

象)の実施を支援した。

令和5年度全国での実施状況:実施自治体数32自治体、実施回数70回、研修参加者数:3,763人

令和6年度全国での実施状況:実施自治体数30自治体、実施回数50回、研修参加者数:3,470人(令和7年2月末時点)

※依存症医療研修については、アルコールを含む研修を集計した結果。なお、都道府県と指定都市等が合同開催している自治体については、重複は排除して計上。

※参加者数については延べ人数

○臨床研修において経験が求められる疾患・病態の中にアルコール依存症が含まれてお

り、当該研修を推進していく中でアルコール依存症への適切な診療能力を持った医師の

厚生労働省

令和2年度以降、臨床研修医が経験する症例としてアルコール等依存症等を位置付けた「臨床研修指導ガイドライン」に基づいた臨床研修を実施している。

育成を図る。

- 12-