よむ、つかう、まなぶ。

参考資料9 幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なヴィジョン(答申)[1.3MB] (8 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

○さらに、多くのこどもが通園する満3歳以上20にあっても、施設類型や家庭・

地域で過ごす時間の違いによって、ひとしく育ちを保障する上での格差が生

じないようにしなければならない。

○このように、全てのこどもの育ちをひとしく支える上では、今の親世代の幼

児期までの育ちと比べ、家庭や地域の状況など社会情勢が変化していること

や、今の社会の現実を踏まえ、従来の発想を超えて対応すべき課題がある。

(こどもから見て切れ目のない保障)

○一人一人のこどもの成長に目を向けると、誕生前後、就園前後、小学校就学

前後と、いくつか大きな節目はあるものの、本来こどもの発達は、一人一人

違うペースで、絶えることのない連続性の中で進む。

「こどもまんなか」の発

想に立ち返れば、年齢や学年の事情で引かれた線が、こどもの育ちの大きな

切れ目にならないよう、環境(社会)の不断の改善を図っていく必要がある。

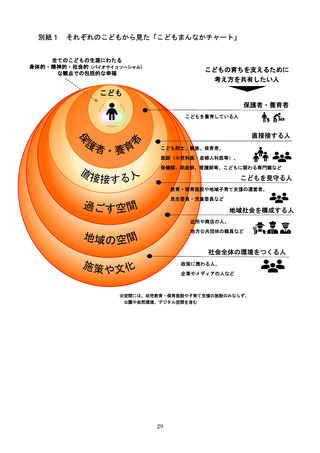

○また、こどもは日々の生活において、複数の場や異なる関係性の人との関わ

りの中で育っており、その環境(社会)は間接的に影響するものも含めて多

層的に広がっているものの、こどもの育ちという視点から見ると、家庭、幼

稚園・保育所・認定こども園(以下「幼児教育・保育施設」という。)、こども

の育ちに関する関係機関、地域等のこどもの育ちを支える場を含めた環境(社

会)は全てつながっている。

「こどもまんなか」の発想に立ち返れば、これら

の環境(社会)に関わる人が緊密に連携し、それぞれが「点」でこどもの育

ちを捉えるのではなく、

『育ちのヴィジョン』の理念や基本的な考え方を共通

言語として共有し、できる限り、それぞれの「点」での支えが横につながっ

た「面」のネットワークで育ちを支える環境(社会)を構築していく必要が

ある。

(『育ちのヴィジョン』の目的の在り方)

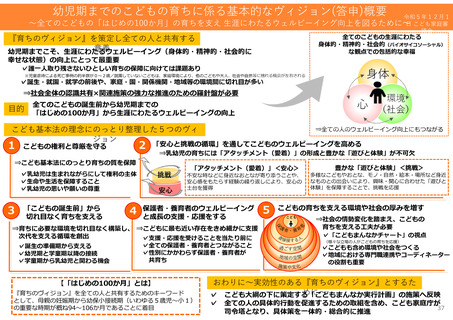

○以上を踏まえ、

『育ちのヴィジョン』の目的は、全てのこどもの誕生前から幼

児期までの「はじめの 100 か月21」から生涯にわたるウェルビーイング向上を

図ることである。

〇『育ちのヴィジョン』は、こども基本法の目的・理念にのっとり、多様なこ

どもの心身の状況や、置かれている環境等に十分に配慮しつつひとしく、そ

20

「未就園児等の把握、支援のためのアウトリーチの在り方に関する調査研究」(令和5年3

月)によれば、3歳以上の未就園の背景要因には、我が国の場合、低所得、多子、外国籍など社

会経済的に不利な家庭のこどもや、健康・発達の課題を抱えたこどもが未就園になりやすい傾向

があることが明らかになっていることにも留意。

『育ちのヴィジョン』を全ての人と共有するためのキーワードとして、母親の妊娠期から幼保

21

小接続の重要な時期(いわゆる5歳児から小学校1年生まで)が概ね 94~106 か月であること

に着目した概念。詳細は、

「おわりに~実効性のある『育ちのヴィジョン』とするために~」

(

『育ちのヴィジョン』を全ての人と共有するための副題の設定等)参照。

7

地域で過ごす時間の違いによって、ひとしく育ちを保障する上での格差が生

じないようにしなければならない。

○このように、全てのこどもの育ちをひとしく支える上では、今の親世代の幼

児期までの育ちと比べ、家庭や地域の状況など社会情勢が変化していること

や、今の社会の現実を踏まえ、従来の発想を超えて対応すべき課題がある。

(こどもから見て切れ目のない保障)

○一人一人のこどもの成長に目を向けると、誕生前後、就園前後、小学校就学

前後と、いくつか大きな節目はあるものの、本来こどもの発達は、一人一人

違うペースで、絶えることのない連続性の中で進む。

「こどもまんなか」の発

想に立ち返れば、年齢や学年の事情で引かれた線が、こどもの育ちの大きな

切れ目にならないよう、環境(社会)の不断の改善を図っていく必要がある。

○また、こどもは日々の生活において、複数の場や異なる関係性の人との関わ

りの中で育っており、その環境(社会)は間接的に影響するものも含めて多

層的に広がっているものの、こどもの育ちという視点から見ると、家庭、幼

稚園・保育所・認定こども園(以下「幼児教育・保育施設」という。)、こども

の育ちに関する関係機関、地域等のこどもの育ちを支える場を含めた環境(社

会)は全てつながっている。

「こどもまんなか」の発想に立ち返れば、これら

の環境(社会)に関わる人が緊密に連携し、それぞれが「点」でこどもの育

ちを捉えるのではなく、

『育ちのヴィジョン』の理念や基本的な考え方を共通

言語として共有し、できる限り、それぞれの「点」での支えが横につながっ

た「面」のネットワークで育ちを支える環境(社会)を構築していく必要が

ある。

(『育ちのヴィジョン』の目的の在り方)

○以上を踏まえ、

『育ちのヴィジョン』の目的は、全てのこどもの誕生前から幼

児期までの「はじめの 100 か月21」から生涯にわたるウェルビーイング向上を

図ることである。

〇『育ちのヴィジョン』は、こども基本法の目的・理念にのっとり、多様なこ

どもの心身の状況や、置かれている環境等に十分に配慮しつつひとしく、そ

20

「未就園児等の把握、支援のためのアウトリーチの在り方に関する調査研究」(令和5年3

月)によれば、3歳以上の未就園の背景要因には、我が国の場合、低所得、多子、外国籍など社

会経済的に不利な家庭のこどもや、健康・発達の課題を抱えたこどもが未就園になりやすい傾向

があることが明らかになっていることにも留意。

『育ちのヴィジョン』を全ての人と共有するためのキーワードとして、母親の妊娠期から幼保

21

小接続の重要な時期(いわゆる5歳児から小学校1年生まで)が概ね 94~106 か月であること

に着目した概念。詳細は、

「おわりに~実効性のある『育ちのヴィジョン』とするために~」

(

『育ちのヴィジョン』を全ての人と共有するための副題の設定等)参照。

7