よむ、つかう、まなぶ。

参考資料9 幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なヴィジョン(答申)[1.3MB] (7 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

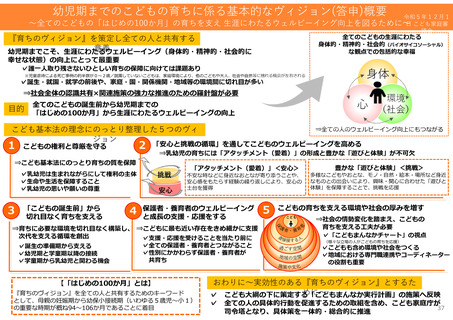

の側面16からも、米国における研究で、質の高い幼児教育は長期にわたって影

響を与えるとされているなど、幼児期までの重要性は世界的にも確認されて

いる。

○取組によって特に着目する月齢や年齢に違いはあるが、

「誕生前から幼児期ま

で」のこどもを重視した支援は、諸外国や国際機関でも推進されているなど、

世界の潮流17でもある。

○こどもの生涯にわたるウェルビーイングの基礎を培い、人生の確かなスター

トを切るために最も重要であるこの時期への社会的投資こそが、次代の社会

の在り方を大きく左右する。そのため、こどもと直接接する機会がない人も

含め、社会全体にとっても幼児期までが極めて重要であることが、全ての人

の間で共有されなければならない。

(全てのこどもへのひとしい保障)

○一方で、児童虐待による死亡事例を例に挙げても、約半数が0~2歳18である

など、基本的な生命に関するこどもの権利が、誰一人取り残さずひとしく保

障されているとは言えない現状がある。

○また、0~2歳児の約6割は就園していない状態19であり、少子化の進行等に

伴いきょうだいの数も減ってきている中、こども同士で育ち合う機会や、保

護者以外のおとなと関わる機会、様々な社会文化や自然などの環境に触れる

機会が、家庭の環境によって左右されている現状がある。園や子育て支援、

地域社会等とつながることによって、育ちの環境をより一層充実させる機会

は、こどもがどこに暮らしていても、家庭の環境に十分配慮しつつ、ひとし

く保障されることが必要である。

16

文部科学省が主導している「幼保小の架け橋プログラム」等の下で、幼稚園、保育所、認定こ

ども園の施設類型を超えて、家庭や地域における学びも含め、0歳から 18 歳まで切れ目ない学

びの連続性を踏まえつつ、

「遊びを通した学び」の考え方を重視する幼児教育の充実を図ってい

る。

17

ユニセフ(国連児童基金)は、途上国はもとより先進国においても、幼児期までの期間が重要

であるとの考え方をとっており、中でも胎内にいる時から 2 歳の誕生日までの「最初の 1000

日」に着目している。これに基づき、栄養やケア、教育やこどもの保護を含めて多面的にこども

やその養育者を支援するプログラムのほか、法律や政策への働きかけ等を行っている。また、概

ね8歳までを発達において重要な「Early childhood」と位置づけ、発達支援に取り組んでいる。

令和5年9月にこども家庭審議会児童虐待防止対策部会児童虐待等要保護事例の検証に関する

18

専門委員会がとりまとめた、

「こども虐待による死亡事例等の検証結果等について(第 19 次報

告)

」

。

19

0~2歳児は可能な限り家庭で育てたいと考える保護者がいるなど、就園していないこどもと

その家庭の子育て状況は様々であり、就園していないこと自体を問題視するような情報発信や対

応とならないように留意が必要。

6

響を与えるとされているなど、幼児期までの重要性は世界的にも確認されて

いる。

○取組によって特に着目する月齢や年齢に違いはあるが、

「誕生前から幼児期ま

で」のこどもを重視した支援は、諸外国や国際機関でも推進されているなど、

世界の潮流17でもある。

○こどもの生涯にわたるウェルビーイングの基礎を培い、人生の確かなスター

トを切るために最も重要であるこの時期への社会的投資こそが、次代の社会

の在り方を大きく左右する。そのため、こどもと直接接する機会がない人も

含め、社会全体にとっても幼児期までが極めて重要であることが、全ての人

の間で共有されなければならない。

(全てのこどもへのひとしい保障)

○一方で、児童虐待による死亡事例を例に挙げても、約半数が0~2歳18である

など、基本的な生命に関するこどもの権利が、誰一人取り残さずひとしく保

障されているとは言えない現状がある。

○また、0~2歳児の約6割は就園していない状態19であり、少子化の進行等に

伴いきょうだいの数も減ってきている中、こども同士で育ち合う機会や、保

護者以外のおとなと関わる機会、様々な社会文化や自然などの環境に触れる

機会が、家庭の環境によって左右されている現状がある。園や子育て支援、

地域社会等とつながることによって、育ちの環境をより一層充実させる機会

は、こどもがどこに暮らしていても、家庭の環境に十分配慮しつつ、ひとし

く保障されることが必要である。

16

文部科学省が主導している「幼保小の架け橋プログラム」等の下で、幼稚園、保育所、認定こ

ども園の施設類型を超えて、家庭や地域における学びも含め、0歳から 18 歳まで切れ目ない学

びの連続性を踏まえつつ、

「遊びを通した学び」の考え方を重視する幼児教育の充実を図ってい

る。

17

ユニセフ(国連児童基金)は、途上国はもとより先進国においても、幼児期までの期間が重要

であるとの考え方をとっており、中でも胎内にいる時から 2 歳の誕生日までの「最初の 1000

日」に着目している。これに基づき、栄養やケア、教育やこどもの保護を含めて多面的にこども

やその養育者を支援するプログラムのほか、法律や政策への働きかけ等を行っている。また、概

ね8歳までを発達において重要な「Early childhood」と位置づけ、発達支援に取り組んでいる。

令和5年9月にこども家庭審議会児童虐待防止対策部会児童虐待等要保護事例の検証に関する

18

専門委員会がとりまとめた、

「こども虐待による死亡事例等の検証結果等について(第 19 次報

告)

」

。

19

0~2歳児は可能な限り家庭で育てたいと考える保護者がいるなど、就園していないこどもと

その家庭の子育て状況は様々であり、就園していないこと自体を問題視するような情報発信や対

応とならないように留意が必要。

6